历史上的清朝时期,一共修建了三处皇家陵园区,分别是清朝入关前的关外三陵,即被看做是清朝皇家祖陵的永陵、努尔哈赤的福陵、皇太极的昭陵,以及在清朝定鼎中原、一统天下之后所修建的清东陵和清西陵。

这其中,最为大家所熟知的还是河北遵化地区的清东陵和河北易县地区的清西陵。

清东陵和清西陵,无论是规划建制,还是建筑造型,都是仿照明朝时期的皇家陵寝建造,并且也都采用的是集中建陵原则。而每一个帝王独立的陵园中,除了建有昭显帝王身份的石桥、牌楼、华表、宝城、宝顶外,也按照不同的规制为皇后、妃嫔、亲王、公主等修建陵寝,体现着封建王朝森严的等级制度。与此同时,在陵园在位置的选择上极为考究,均是选择在山川秀美之处,表达着"天人合一"的思想,不断强调着这个陵区与自然环境的和谐统一,这便使得清东陵和清西陵无疑成为了中国封建王朝帝王陵园之中的又一杰出代表,也成为留给世界的重要历史文化遗产。

而相比之下,清东陵无疑比清西陵有着更高的人气与知名度。

这不仅仅是因为在经历了多次盗掘,彻底揭开了其原有的"神秘面纱"后,清东陵的内部构造以及陵寝内所陪葬的珍宝与文物给所有人带来了十足的震撼,单从陵园本身的规模和宏伟程度来说,"低调"的清西陵也确实是要甘拜下风的。

清东陵葬有乾隆皇帝与慈禧太后,这就已经足够吸引关注的目光。

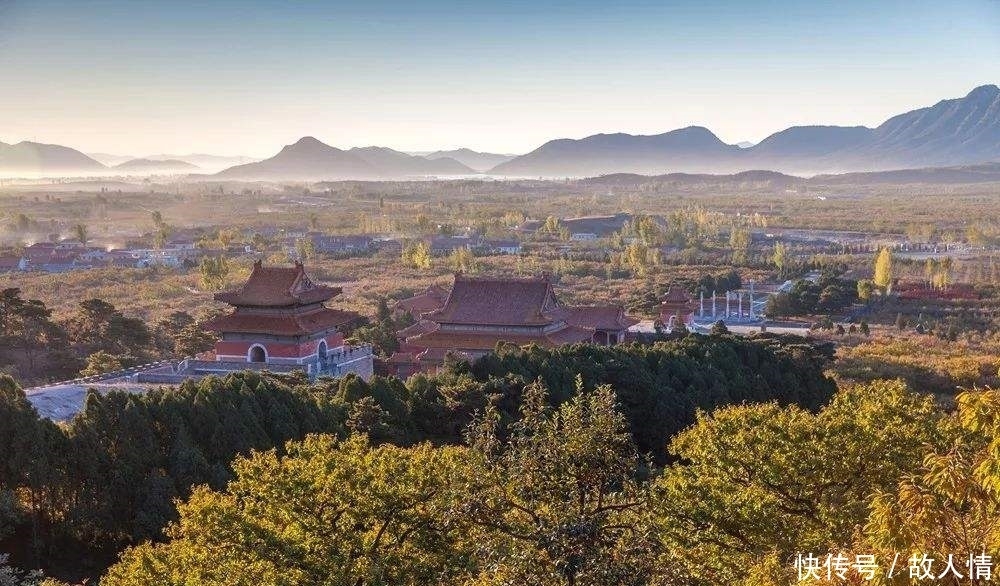

清东陵,位于今天的河北省遵化地区,距离北京市区125公里,整体占地面积约为80平方公里,是中国现存规模最宏大、体系最完整、布局最得体的帝王陵墓建筑群。

清东陵之中,一共包含了5座帝王陵园,分别是顺治皇帝的孝陵、康熙皇帝的景陵、乾隆皇帝的裕陵、咸丰皇帝定陵以及同治皇帝惠陵,除此之外,还有三座独立的后妃陵寝,即孝惠章皇后的孝东陵、孝庄太后太后的昭西陵、还有慈禧、慈安这两宫太后的定东陵。

清朝的皇家陵园非常重视"天人合一",因而对于环境的选择非常考究,不仅会关注水文、地质、气候等因素,同时对于山川形势、地理布局等也是极为重视,并且在整个陵区两百多年的建造过程中,也将"忠孝礼仪"的思想予以了集中体现。

顺治皇帝的孝陵位于南起金星山,北达昌瑞山主峰的中轴线上,其余皇帝陵寝则以孝陵为中线按照"居中为尊"、"长幼有序"、"尊卑有别"的传统观念依山势在孝陵的两侧呈扇形东西排列开来。在其各独立陵园中,按规制营建建筑的总体布局均为''前朝后寝",进而将"百尺为形,千尺为势"的审美思想贯穿于其中,彰显出其艺术价值。

然而,清东陵所在的遵化地区,是北京与山海关之间的交通要道,历来是兵家必争之地,当年的"己巳之变"中,这一地区就被明朝与后金反复争夺,再加上乾隆皇帝与慈禧太后是出名了的好大喜功、铺张浪费,其陵寝内陪葬颇丰也成为了当时许多人的共识,于是清东陵也就此遭受到了灭顶之灾。

1928年7月,国民党第十二军军长孙殿英,以"军事演习"为理由,对清东陵地区进行了封锁,并着手开始对乾隆皇帝的裕陵以及慈禧太后的菩陀峪定东陵进行了疯狂的盗掘,随葬的珍宝与文物几乎被洗劫一空。

裕陵内被盗宝物有乾隆所书用拓印条幅10块,以及金镶镯、红宝石、蓝宝石、碧玺、汉玉环、翡翠、红珊瑚龙头、花珊瑚豆、玛瑙双口鼻烟壶、白玉鼻烟壶等300余件。菩陀峪定东陵中,也被盗走金花扁镯、红碧瑶豆、金镶执壶、金佛、珊瑚佛头塔等150余件,还有各件宝物上的正珠、东珠、米珠络缨达数千颗,尤其是慈禧头冠上的那颗4两重的宝珠,堪称无价之宝。

而更加让人惋惜和痛心的是,由于孙殿英的部队采用的盗掘方式极其野蛮,并且官兵文化素质非常低,只认财宝,这就使得不计其数的字画、典籍、名录等重要文物遭到了彻底的损毁和丢失,这样的损失是根本无法挽回的。

但是,清东陵的劫难还远未结束,十多年后清东陵再次遭遇"二次盗案",康熙皇帝的景陵、咸丰皇帝的定陵以及其他一些陵寝也遭到了有组织的大规模盗掘,随葬宝物也同样损失惨重。此后,也会发生零星的盗墓事件,使得清东陵中几乎没有一座完好的陵寝,而这一状况直到新中国成立后才得以彻底的终止。

1961年,清东陵被国务院列为全国第一批重点文物保护单位,并在1978年,正式开放,供中外游人参观游览。2000年,在第24届澳大利亚世界遗产委员大会上,清东陵获得全票通过,被被列入《世界遗产名录》。

至此,清东陵不仅是曾经的帝王皇家陵园,也是全世界人民共同的历史遗产和文化财富,其名声与价值也就此远播海外。

相比之下,清西陵就要"低调"许多。

清西陵始建于雍正朝时期,其实并不是雍正不想葬入清东陵地区,而确实是受到了自然地质环境的制约。

雍正将为自己选择陵寝修建地的任务交给了与他关系最为密切的"兄弟大臣"怡亲王胤祥,而胤祥起初是在清东陵地区的九凤朝阳山下为雍正找到了一片上吉土壤,雍正予以了同意,并且已经将大量的建筑材料运到了当地。但是在修建的过程中,发现此处为砂石土壤,并不适合修建陵寝,于是雍正在与胤祥商议后,决定另找一块吉壤。

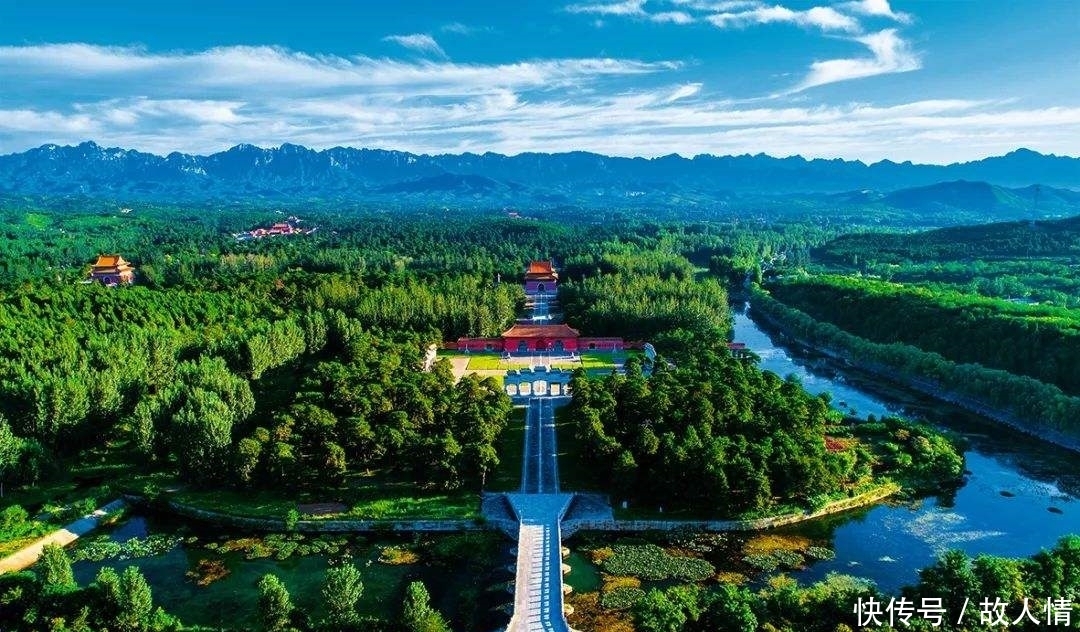

最终,胤祥在经过了新一轮的挑选后,在河北易县的永宁山下,为雍正找到了陵寝新址,并称此地为:

"乾坤聚秀之区,阴阳汇合之所,龙穴砂水,无美不收。形势理气,诸吉咸备。"

而雍正也予以了同意,随即在此地修建自己的泰陵。

从后来的历史发展来看,雍正的这一抉择无疑是非常正确。一方面,没有在清东陵地区修建陵寝有效的避免了渗水问题,而这个问题是直到科技水平如此发达的今天也是无法彻底解决的,特别是乾隆皇帝的裕陵,自开工之日起就受到了渗水困扰,到现在依然如此,其地宫甚至可以用"水下宫殿"来形容,可见其渗水问题之严重。

而另一方面,河北易县地区不仅同样环境优美,并且这里也非常的安静,地理位置较之于遵化地区明显"边缘化"了许多,未经历过大的战事袭扰,因而也非常幸运的逃过了此后一系列的战乱,以及民国时期"东陵盗墓"的这场浩劫。

雍正皇帝去世后,乾隆皇帝将雍正安葬在了泰陵地宫之中,并且就此确定了依昭穆次序在清东陵、清西陵地区分建陵寝的制度。按照这一制度,此后嘉庆皇帝的昌陵,道光皇帝的慕陵以及光绪皇帝的崇陵也修建在了清西陵地区。

而这其中,雍正、嘉庆、道光,都是出了名的节俭,光绪又赶上了清朝最为凄惨和黑暗的时代,所以这些帝王的陵园的建设规模本就与康熙、乾隆等人的陵园相比,无论是规模还是建制上都差距明显,随葬品的数量也相对"寒酸"了许多,自然也就在一定程度上降低了盗墓者对于这些陵寝的觊觎之心,转而投向了更为"富庶"的乾隆、慈禧等人的陵园。

最终,除了光绪皇帝的崇陵遭到了盗掘外,其余各位帝王的陵寝几乎是非常完整的保存了下来。而出于对文物保护的需要,避免出现开挖明朝万历皇帝定陵那样的"悲剧",因而也没有对其进行挖掘和研究,使其继续保持了本来的面貌。

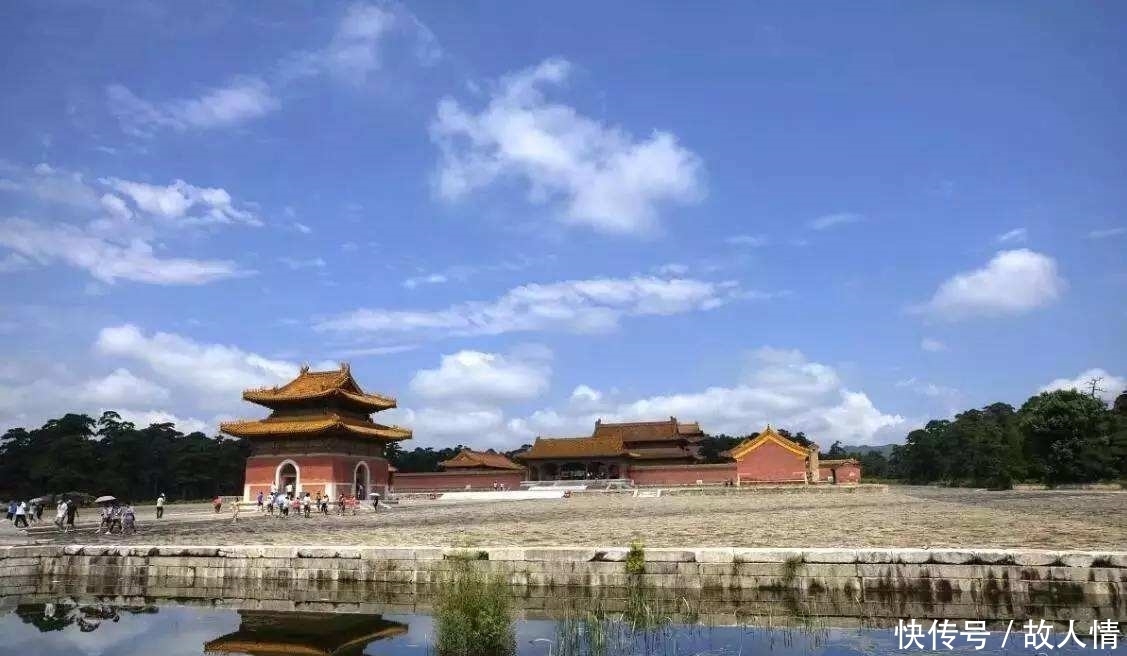

1961年,清西陵也被国务院列入第一批全国重点文物保护单位,并与清东陵一道在2000年被列入《世界遗产名录》。

如今,清西陵也作为国家5A级景区对外开放游览,但只有光绪皇帝的崇陵地宫可进入参观,其他陵园只能参观地上建筑。

由此可见,清东陵和清西陵,虽然同为清朝时期的皇家陵园区,有着同样重要的历史和文化研究价值,但其本身的规模与规制上就存在着明显差距,再加上"东陵盗墓"事件所引发的持续性关注,以及向游人与学者的开放程度和可参观游览的范围也存在明显差距,这就使得清东陵更加为人所熟知,而相比之下,清西陵则显得"低调"了许多。