在一些电视剧中我们经常会看到唐朝吴王李恪的身影,那么吴王李恪在历史上又是怎么样的一个人,为何最后李恪会落得一个冤死的下场?下面小编就给大家讲一讲吴王李恪背后的故事。

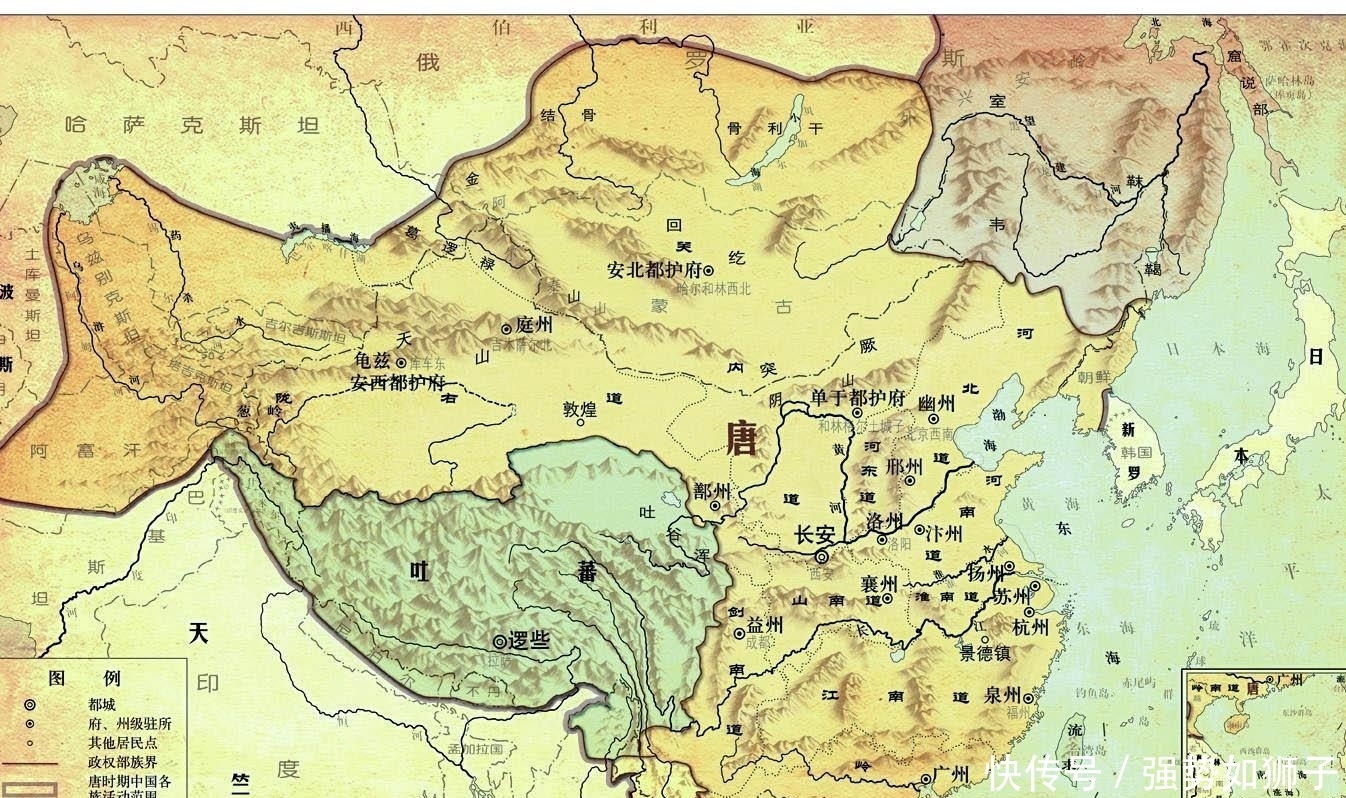

吴王李恪是唐太宗李世民的第三个儿子。在唐太宗的诸多子女中,吴王李恪可以说是出身最为高贵的一个皇子。为什么这么说呢?首先介绍一下吴王李恪的母亲,李恪的母亲杨妃是隋炀帝的女儿,也就是说李恪是隋炀帝的嫡亲外孙,再加上李恪的父亲是唐太宗,因此上李恪身上具有隋唐皇室的血脉。从这点来看,吴王李恪的出身无疑是最高贵的,但这也为李恪的悲惨命运埋下了伏笔。

在当时吴王李恪确实受到唐太宗李世民的万般宠爱,唐太宗甚至不止一次地在臣子面前说吴王李恪最像他。但是要知道当年这些大臣都是为灭亡隋朝出过力的,想让一位具有隋朝血统的皇子继承皇位是不可能的事情。因而唐太宗李世民也就放弃了想让李恪继位的想法。可是长孙无忌却记住了这件事。

唐太宗李世民在治理国事上可以说是兢兢业业,但是在子女的教育方面却显得有些优柔寡断。在他刚当皇帝的时候就已经立长子李承乾为皇太子,但是之后又因为各种想法冷落了长子,最后惹出了大祸。按理说既然已经立李承乾为继承人,那么就应该好好教导李承乾,但唐太宗这个人就爱喜欢挑拨其他皇子的神经。

唐太宗先是在大臣面前多次表现出对皇四子魏王李泰的宠爱,甚至动过更换太子的念头。这让已经成年的太子怎么想,再加上李泰也是长孙皇后所出,这就更让李承乾感到地位不稳,最后生出了谋反的心思。其实史书上对李承乾的评价太过苛刻了,其本人还是有一定才能的,要不然怎么能当几十年的皇太子呢?终于在贞观十七年的时候,太子李承乾谋反了,这让唐太宗大失所望。

太子李承乾被废后,唐太宗自己也反思了错误,为了不让悲剧重演,于是唐太宗便将魏王李泰幽禁到皇宫中,重新立其他皇子为皇太子。起初唐太宗想让吴王李恪当太子,他认为李恪英武果敢,当皇帝后一定能守住国家。但是此时长孙皇后还有一位皇子晋王李治,于是在长孙无忌的刻意建议下,晋王李治被立为皇太子,李治也就是后来的唐高宗。

但之前说过唐太宗这个人在立储方面摇摆不定,一会中意小儿子,一会又中意其他儿子,这种操作让一些皇子生出了不轨的心思,吴王李恪也不例外。在晋王李治当了几年太子后,唐太宗认为李治性格柔弱,不能当一个合格的皇帝,于是想立吴王李恪为皇太子。在唐太宗的谋划下,吴王李恪逐渐进入了朝堂的视野中。但长孙无忌一直对吴王李恪怀有戒心,看到这种情况后便立刻向唐太宗进谏,希望他不要改立太子。之后唐太宗也起了疑心,就询问长孙无忌原因。

唐太宗对长孙无忌这样说,"公岂以非己之甥邪?且恪儿英果类我,若保护舅氏,未可知"。意思说你是因为吴王李恪不是你的外甥,所以你不想让吴王李恪当皇太子。但长孙无忌这个人比较狡诈,就给唐太宗解释说晋王李治比较仁孝,是可以守成的君主,况且太子是储君,不能随意变动。这才让唐太宗打消了念头,但这件事也让长孙无忌彻底记恨上了吴王李恪。

在唐太宗去世后,晋王李治登基成了皇帝。而吴王李恪也安静地在封地里当王爷,不在掺和当皇帝的事了。可长孙无忌不会放过他,开始了针对吴王李恪的谋划。公元653年,高阳公主驸马房遗爱谋反,房遗爱被抓后为了活命便顺着长孙无忌的心意诬告吴王李恪谋反。在这种情况下,吴王李恪被废除爵位,幽禁到皇宫之中。之后唐高宗想要为吴王李恪求情,但此时长孙无忌权势滔天根本不可能饶恕吴王李恪。于是吴王李恪在长安宫禁之内被缢杀,年仅三十四岁,他的子女也被流放岭南。

其实当时朝廷上都知道吴王李恪谋反的案件存在着诸多疑点,但是碍于长孙无忌的权势,于是便默认了这场冤案。直到神龙元年唐中宗复位后,才真正平反了这场冤案。当时唐中宗为了振兴皇室,于是便赦免吴王李恪的家族,让吴王李恪的子孙继承亲王的爵位。至此,吴王李恪冤案才就此结束。