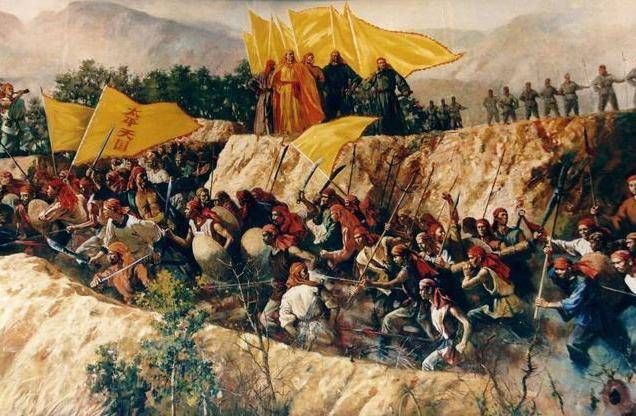

导读:1856年,定都南京的太平天国爆发了历史上著名的"天京事变",东王杨秀清和北王韦昌辉先后被杀,翼王石达开也因为猜忌带兵出走,并最终在四川大渡河陷入清军包围,全军覆没。

天京事变之后,太平军高级将领死伤殆尽,面临群龙无首的局面,幸好洪秀全大胆启用两位军中新秀,才使太平天国度过难关,否则太平天国和洪秀全早在1856年就被清军剿灭了。这两位军中新秀,就是后来被史学家称为太平天国"双子星"的英王陈玉成和忠王李秀成。

特别是英王陈玉成,骁勇善战,就连很多清朝的史料对他都夸奖有佳。《清史稿》评价其"凶狠亚杨秀清,而战略尤过之。"东王杨秀清,一人之下万人之上,是太平天国早期领导人中公认的名将,可在清朝人眼中,陈玉成的战略指挥远超杨秀清。

陈玉成年少成名,出生于广西藤县的他,14岁就参加了金田起义,因为枪法出众,不久后就当上了童子军的首领。1854年,太平军进攻湖北重镇武昌,屡屡受挫,只有17岁的陈玉成主动请缨,表示愿意率领敢死队攻城,为大部队杀出一条血路。

军中领导见他年少有为,特意挑选了500名死士组成敢死队,交给陈玉成指挥。经过考察,陈玉成察觉城东清军的防守相对薄弱,于是他带领敢死队从梁子湖奇袭武昌东城,他亲冒箭雨滚石,第一个冲上城头,在他的带领下,500敢死队人人奋勇当先,一举攻占了武昌东城,打开了太平军攻占武昌的大门。事后论功行赏,17岁的陈玉成被洪秀全立为首功,并提拔为殿右三十检点,位居丞相之下,当时太平天国的后十三军和水军大部都归他节制。

除了正史之外,在很多清朝大将、官员的笔记中,也都把陈玉成当做是太平天国的头号大将。例如晚清中兴名臣之一,湘军重要首领胡林翼,就曾表示:"贼中精锐,只四眼狗一支耳,他何足虑耶!"

因为陈玉成双眼之下,天生长有两颗痣,远远看去好像是四只眼,所以清朝人都称其为"四眼狗"。

天京事变之后,为了挽回军事上的颓势,洪秀全组建了新的军事领导层,年轻的陈玉成与李秀成成了太平军前线的两大指挥官。

1858年,陈玉成和李秀成合兵一处,先后攻占了安徽庐州、浦口、六合等地,解除了天京北面的危机。当时湘军名将李续宾轻敌冒进,率领湘军精锐企图收复庐州,得知消息的陈玉成率军连夜驰援庐州,结果在三河镇与湘军相遇,面对士气正盛的陈玉成部,李续宾打算避其锋芒,暂时退往桐城,结果被太平军追上包围,全歼湘军6000多人,李续宾也在兵败后自杀身亡。

三河镇大捷,湘军损失惨重,特别是士气非常低落,"三河败后,军气已寒,非岁月之间所能复振。"而反观太平军陈玉成部,则士气大振,名震清廷。当时的清朝文人方玉润就曾在《星烈日记》中发出惊呼:"此贼不灭,两湖未能安定"。

1860年,陈玉成与李秀成再次合兵一处,攻破了江南大营,清军统帅和春畏罪自杀,彻底解除了清军对天京的围困,这是自1856年天京事变之后,太平天国军事最鼎盛的时期。

这一年,也是陈玉成最为辉煌的一年,先是以23岁成为太平天国最年轻的王爷,后又被洪秀全委以重任,"外事不决问英王,内事不决问干王,二事不决问天王。"这句话的意思很明确,从今往后,太平天国对外征战的军队,都要听命于英王陈玉成。

但人无完人,陈玉成毕竟太过年轻,位高权重之后难免有些心高气傲,渐渐地与一些将领出现了矛盾和分歧,特别是与另外一位新星李秀成。在之后的安庆之战中,陈玉成不听众将的劝阻,执意采取"围魏救赵"的计划,不救安庆反攻武昌,结果被曾国藩各个击破。

从那之后,面对湘军、淮军的不断猛攻,太平军损失越来越多,而且兵员得不到补充,没办法陈玉成只能步步后退,采取主动防御的措施。这让洪秀全非常不满意,渐渐剥夺了陈玉成手中的军权。

面对日益窘迫的局面,有超前战略眼光的陈玉成曾向洪秀全建议,派人前往川陕地区发展,招募新兵,以为太平军提供有利的后援,并且能够在非常时期,北伐威胁清朝京师,以减轻天京的压力,但没有得到洪秀全的同意。

1862年,由于叛徒的出卖,陈玉成在安徽寿县突围时被俘,不久后被杀害于河南延津,年仅26岁。

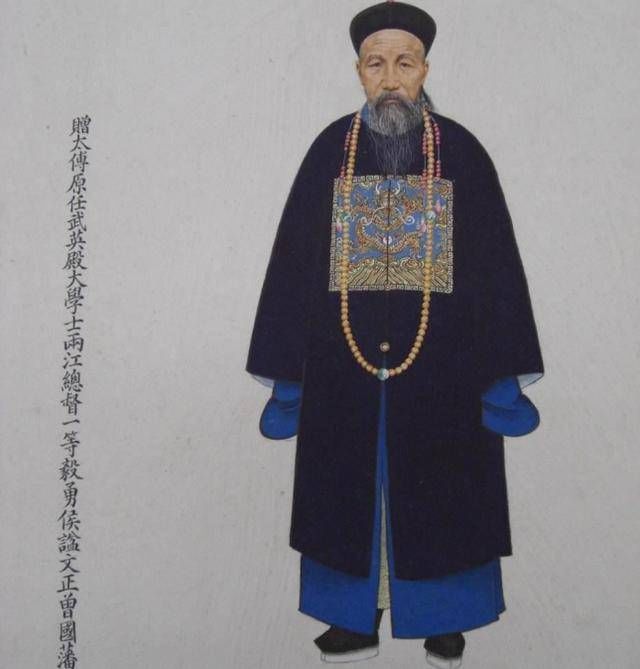

得知陈玉成已死之后,著名的湘军统帅曾国藩暗中松了一口气,心想太平军少了陈玉成,从此不足虑也。史书记载,对于陈玉成,曾国藩曾评价其:"自汉唐以来,未有如此贼之悍者!"

俗话说英雄惜英雄,尽管曾国藩与陈玉成年纪相差很多,尽管两人是势同水火的敌人,但对于陈玉成的军事才能,曾国藩还是做出了中肯的评价。自汉唐到清朝,一千多年的历史,造反起义的人多如牛毛,其中被称为名将的也有很多,但在曾国藩眼中,陈玉成才是这一千多年中的第一人。

参考文献:《清史稿·洪秀全传》、《星烈日记》