导读:古代谋反是诛九族的大罪,臣子如此,皇帝也如此!

典型的事例,东魏孝静帝元善见被权臣高澄掌控,因此,元善见想通过挖地道从宫中逃跑,然后组织兵力夺回权力,但却被高澄的亲信发现。高澄知道后,迅速跑到皇宫,对着元善见怒斥道:“我们父子两代人对朝廷和陛下忠心耿耿,陛下你为什么要谋反?”这个帽子大的狠呀,谋反是要诛九族滴。既然如此,高澄也不客气,准备杀掉元善见和他的妃嫔、亲信。元善见看到避无可避,所以将生死置之度外,对高澄说:“我只听说过臣子反叛君主,从没有听说过君主反叛臣子,我早已经将生死置之度外,何况妃嫔。”

虽然话说的冠冕堂皇,但终究实力不济。最终,高澄处死了元善见所有的亲信,然后将元善见送囚禁了起来。正在高澄准备杀死元善见的时候,高澄却被一名厨师刺杀了。听到消息后,元善见非常高兴,以为是自己该掌权的时候了。没找到的是,高澄死后,他的弟弟高洋马上继承了高澄的权势。

第二年,元善见无奈之下禅位于高洋。

高洋看到元善见没有了利用价值,所以很快将元善见处死了。在元善见被废杀的过程中,他为什么就没有想一剑杀了高澄或者高洋呢?原因有两个;第一、权臣拥有很多特权,皇帝在朝堂之上,根本不是其对手,而且权臣也有很多自保的手段。第二,权臣并不是自己一个人,他们是一个利益集团的代表人物,即便他们死了,也会有新的人继承他们位置。

首先说说权臣拥有的特权

正常情况下,皇帝想要一剑杀死权臣,必须要在权臣单独行动的时候。那么,什么时候是权臣会单独行动呢,一定是臣子上朝的议事的时候。不过很可惜,权臣不同于普通臣子,他们在上朝议事是都有一项特殊的待遇,那就是“入朝不趋、赞拜不名、剑履上殿”。

比如东汉权臣梁冀;

冀入朝不趋,剑履上殿,谒赞不名——《后汉书》

汉末权臣董卓;

卓迁相国,封郿侯,赞拜不名,剑履上殿,——《三国志》

三国魏武帝曹操;

天子命公赞拜不名,入朝不趋,剑履上殿,如萧何故事。

南朝宋武帝刘裕;

天子复重申前命,授太傅、扬州牧,剑履上殿,入朝不趋,赞拜不名——《宋书》

入朝不趋指的是上朝不用快步走,赞拜不名指的是臣子拜见君主时,侍臣不可以直呼其名。这两项是礼节性特权,显示出了权臣的尊贵。

剑履上殿指的是臣子可以不脱鞋,而且携带佩剑上殿议事。

既然权臣可以带剑上殿。那么,皇帝如果想要一剑杀死权臣,权臣一定会反抗,到时候,鹿死谁手还未可知。而且,一般情况下,权臣都是久经沙场的战将,而他们扶持的皇帝都是年幼的孩童,或者是软弱无能之人,又有谁敢动手呢?

比如东汉权臣梁冀,在毒死与自己有矛盾的汉质帝之后,扶持了年仅14岁的汉桓帝刘志继位。汉末董卓更谨慎,在入朝之后,废黜了14岁的少帝刘辩,拥立了年仅9岁的汉献帝刘协。

刘裕虽然没有拥立孩子,但他拥立的晋安帝却是个傻子,连冬天和夏天都分不清。晋安帝死后,刘裕又立了司马德文,司马德文虽然不是傻子,但他性格懦弱,只知道一味的给刘裕拍马屁,希望刘裕赶紧让他禅位。

这样的人根本不敢去和权臣斗争,又怎么敢去和一剑杀了权臣?

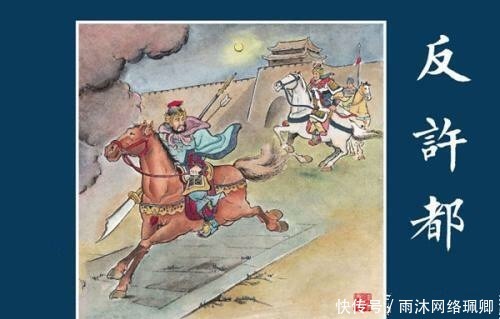

再有,如果皇帝已经成年,而且也有一定的能力,那么权臣一般是独立建国,然后远离皇帝。比如曹操,在公元213年受封魏公之后,便建立了魏国,都城在邺,之后处理政务都在邺城。而许都,曹操有可能是派遣了王必镇守,因此才有了许都之变时,耿纪、韦晃为了响应刘备,杀死了王必,甚至准备攻打魏国的事情。

第二、权臣不是一个人,而是一个庞大的利益团体,即便权臣被杀,他们的权势也会被部下继承。

关于这一点,前文中提到的元善见高澄就是这种情况。高澄虽然被厨师刺杀,但高澄的弟弟高洋却立刻继承了他的权势,继续掌权干政。

另外,当权臣被皇帝所杀,继承权臣势力的人一定会报复,皇族甚至可能会因此遭遇灭顶之灾。这在北魏孝庄帝元子攸身上体现的淋漓尽致。元子攸时期,权臣尔朱荣专政。尔朱荣为了夺权,已经和元子攸水火不容,因此愤怒的元子攸先发制人,在一次尔朱荣单独进宫时,派人乱刀砍死了他。

权臣尔朱荣是死了,但元子攸随即面临了更严重的危机,尔朱荣的兄弟子侄全都来到了都城洛阳。很快,尔朱荣的堂侄尔朱兆攻破都城,北魏宗室被杀无数,元子攸也被生擒。尔朱兆生擒元子攸后,在寒冬腊月用铁链锁着元子攸,不给任何保暖衣物,折磨了一段时间后,直接把元子攸杀了。

由此可以看出,面对权臣,明智的皇帝不可能轻举妄动,因为单单谋杀一个权臣,根本无法改变形势。如果想要夺回手中的权力,只有一点点智取,从根本上击破权臣的利益团体,将他们连根拔起。