明朝时期,边疆地区的少数民族活跃异常,东北、西北、西南、北方都有其他民族势力,今天我们就来谈谈明朝时期这些边疆民族的分布。

女真

东北边疆的女真族在明早期,主要聚居于鸭绿江流域、图们江流域、黑龙江流域和库页岛一带。由于洪武、永乐年间的积极经营,鸭绿江以西、图们江以北、黑龙江流域和库页岛的女真部落居于明朝中央政府于永乐七年(1409)设置的奴儿干都司治理之下。

在明朝经营东北的过程中,位于今朝鲜半岛的高丽(1356~1392)和李氏朝鲜(1392~1910)也积极向北发展,并一度将势力渗入女真聚居区。

宣德九年,明宣宗将明朝中央军队从奴儿干都司招回辽东都司,对奴儿干都司辖区实行羁縻卫所统治。

这样一来,历经明中期和明晚期的实力累积,建州女真在女真聚居区成长壮大起来,于明神宗万历四十四年(1616)宣布建立后金政权,脱离明朝统治。

蒙古族

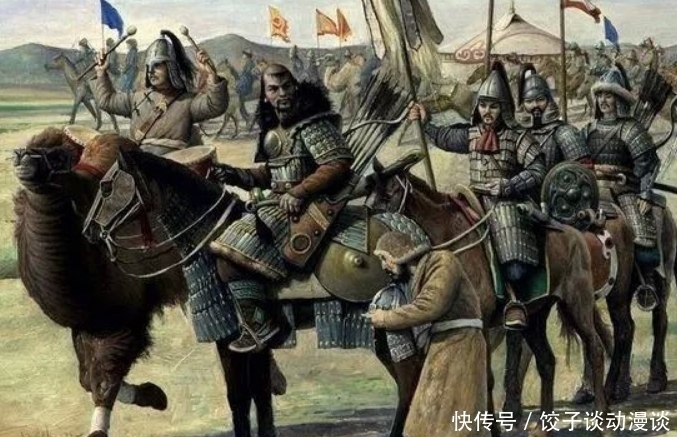

北方边疆的蒙古族在明早期,先后分属于北元和鞑靼、瓦剌。北元治下的蒙古族,主要游牧于贺兰山、阴山、大青山、西拉木伦河一线以北地区,亦即今内蒙古局部和外蒙古、西伯利亚大部分地区。

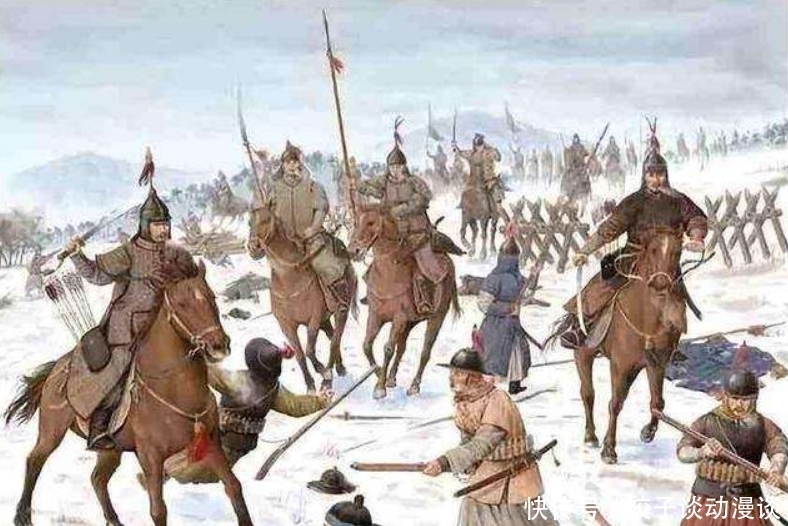

明朝建文四年(1402),北元鬼力赤篡位,废除元朝国号,改称鞑靼。这样一来,蒙古族分为东、西两部,其中游牧于蒙古高原东部的蒙古族称为鞑靼,游牧于蒙古高原西部和金山(今阿尔泰山)一带的蒙古族称为瓦剌(卫拉特蒙古),其势力先后保持至明末清初,一直对明朝北部边境沿线构成军事威胁。

正因为此,从明早期到明晚期,伴随着蒙古族势力的时弱时强,明朝不仅在秦长城的基础上自东而西陆续修缮长城,增补敌台与烟墩,而且在沿线先后设置了辽东、宣府、大同、延绥和蓟州、太原、固原、宁夏、甘肃9个边镇进行防守?,进而形成了一条传统农耕区与游牧区之间的人为分隔线。

西北诸番

西北边疆的"诸番"在明早期,聚居于昆仑山以北及金山(今阿尔泰山)以南的安定、阿端、曲先、罕东、沙州、赤斤蒙古、哈密"关西七卫"(又称"蒙古七卫")辖区及其西域。

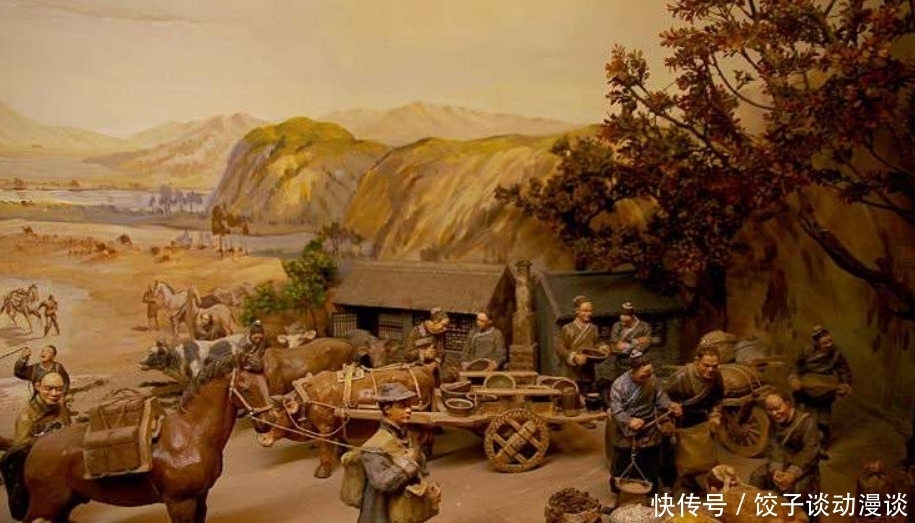

其聚居区东部,即为诸卫所在的哈密地区。由于诸卫辖区属于西北"茶马古道"经过之地,因而诸卫具有迎护朝使、维护茶马互市秩序和羁縻"诸番"的功能。以哈密卫为例:哈密卫始设于永乐四年(1406),明早期尚能正常发挥卫所功能,然而到了明中期,哈密卫城在吐鲁番等西北"诸番"的攻击之下多次易手。

这样一来,到了明晚期的嘉靖三年,明军被迫撤回嘉峪关,放弃了对西北"诸番"的经营。

东番夷人

东南边疆的东番夷人主要聚居于今台湾岛的台南、南雄及屏东等地。其以大大小小的"社"组织族众,且农且牧。

其中的"小社"并不像"大社"一样以地域划分居民,而是以血缘纽带约束其族众。从明中期开始,由于葡萄牙、西班牙、荷兰等西方殖民者的东来以及倭患猖獗、沿海武装走私严重,明政府被迫在东南沿海推行海禁政策,遂放弃了对东南的东番夷人治理。

正因为此,到了明晚期,澳门遂成为葡萄牙泊船居留的据点,荷兰和西班牙遂从南部和北部进占台湾,进而形成东番夷人聚居地有外来殖民者介入的局面。