康居是古代西域的民族。但是,很奇怪,历代史书对康居的记载很少,不但少,而且口风也有点怪,给人的感觉是,古人似乎很熟悉康居,熟悉到用不着专门介绍,人们自然而然就应该明白。比如说,《三国志》裴松之注引用的《魏略》的记载,原文如下:

西北则乌孙、康居,本国无增损也。北乌伊列国在康居北,又有柳国,又有岩国,又有奄蔡国,一名阿兰,皆与康居同俗也,西与大秦、东南与康居接,其国多名貂,畜牧逐水草,临大泽,故时羁属康居,今不属也。呼得国在葱岭北,乌孙西北,康居东北,胜兵万余人,随畜牧,出好马,有貂。坚昆国在康居西北,胜兵三万人,随畜牧,亦多貂,有好马。丁令国在康居北,胜兵六万人,随畜牧,出名鼠皮、白昆子、青昆子皮。此上三国,坚昆中央,俱去匈奴单于庭安习水七千里,南去车师国五千里,西南去康居界三千里,西去康居王治八千里……短人国在康居北,男女皆长三尺,人众甚多,去奄蔡国甚远,康居长老传闻常有商度此国,去康居可万余里。

在这里,《魏略》罗列了北乌伊列国、柳国、岩国、奄蔡、呼得、坚昆、丁零、短人国等八个国家,它们的道里方位,无一例外都以康居为参照物,部分国家的民风民俗也类比康居,部分国家的历史、外交、经济也是围绕康居展开。但是,《魏略》却没有提及康居何许人也。可见,三国时人应该很熟悉康居,在介绍那些遥远的陌生国家时,只要搬出康居,人们就能有直观感受。但是,这却给今人留下了很大的难题,人们摸不清早已不存在的康居到底是一个什么样的国家。

1.康居与中国康居存在的时间很长。

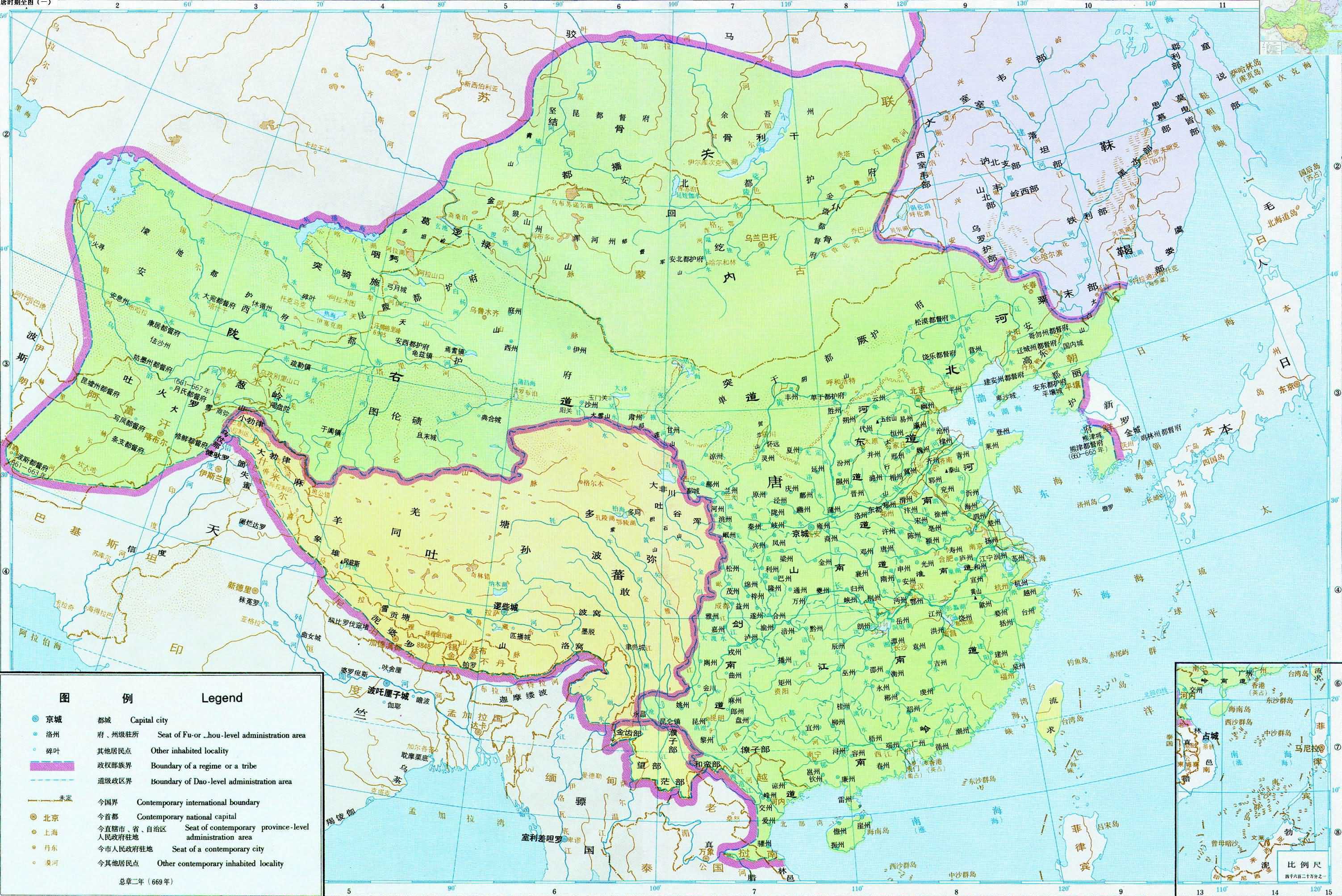

西汉时期,张骞凿空西域,途经康居,这是中国与康居第一次发生联系。康居后来与汉朝有过多次军事和外交冲突。东汉时期,康居成为西域一霸,许多国家都沦为康居属国。三国时期,康居仍在,"详"见《魏略》。西晋时期,康居也在,但却从哈萨克跑到乌兹别克去了。北魏时期,康居暂时消失了。唐朝初年,康居又冒出来,然后却彻底消失了。在《新唐书》、《旧唐书》中,康居露过面,但没有专门立传;在《晋书》中,康居有传,共计66个字;在《后汉书》中,康居无传,但其影响力见诸西域各国。反而最古老的《史记》和《汉书》对康居的记载是最详细的。

汉武帝初年,为联系大月氏夹击匈奴,张骞出使西域,最先来到费尔干纳盆地的大宛,大宛人带着张骞来到康居,是康居人护送张骞最终抵达吐火罗盆地的大月氏。当时的康居,仍然臣服于东边的匈奴。

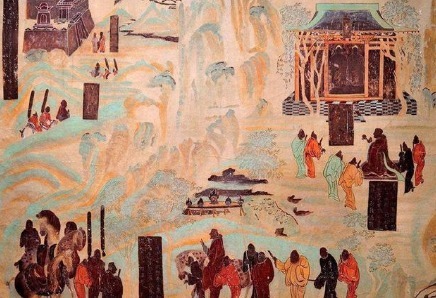

敦煌壁画:张骞出使西域

汉武帝季年,李广利出征大宛,目标是汗血宝马。此战,李广利击穿西域各国,最终包围大宛。当此亡国之际,大宛从康居搬来救兵,但康居也怕汉军,逡巡不进,观望不前。最终汉军大获全胜,康居也乖乖交出逃匿至此的郁成王,没有与汉军动手。此战在西域建立了新的国际关系格局。

到了汉元帝年间,康居多次与乌孙交战,屡战屡败。为对付乌孙,康居王招来匈奴郅支单于残部,希望借助单于的力量击败乌孙。结果郅支反手控制了康居,并征服大宛、奄蔡,而且多次入侵汉朝盟友乌孙。西域都护甘延寿、陈汤挥师西征,斩郅支单于头,荡平匈奴残部,以示万里,明犯强汉者,虽远必诛,也顺带教训了康居,同时客观上从匈奴的枷锁中解放了康居。

彻底摆脱了匈奴人百余年压迫的康居开始雄起,在西汉末年成长为西域一霸。汉成帝年间,康居自恃强大,胆敢公然侮辱汉朝使者。后来,康居又派出王子入侍汉朝,似乎要和解。但是西域都护郭舜认为,康居的所作所为严重侵害了汉朝的利益,突然遣子入侍不过是"欲贾市为好",建议政府归其侍子,与康居断交,以章汉家不通无礼之国。但朝廷"重致远人",没有采纳郭舜的建议。

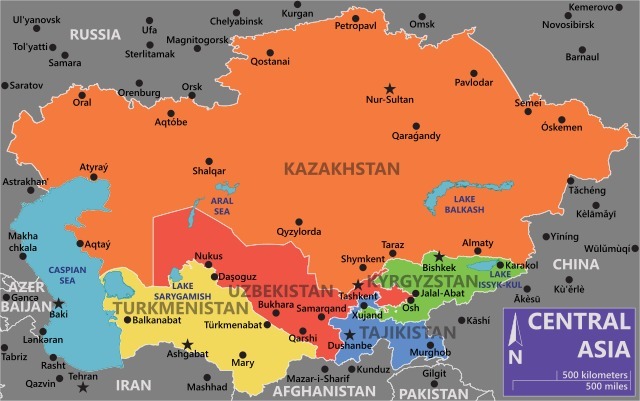

康居的国力虽然不能与汉朝和匈奴相比,但在西域,算是诸多地头蛇中比较粗壮的那一条。康居本部是游牧民族,与乌孙、大月氏、匈奴习俗相近,地处巴尔喀什湖以外的哈萨克斯坦北部丘陵地区,在乌孙和大宛的西北,人口有六十万,胜兵十二万。康居本部的治理体系,应当与普遍的游牧民族政权没有本质不同,属于松散的部落联盟,上有一个共主总揽全局,下有若干个翕侯分领诸部,强则蚁聚,弱则猢狲散。

同时,康居也控制了中亚乌兹别克斯坦的诸城邦。《汉书》记载,康居下辖五个小王,分别是罽王、奥鞬王、窳匿王、苏薤王、附墨王。根据《新唐书》,这五个小王所统治的地区分别是安国(布哈拉)、火寻(花剌子模)、石国(塔什干)、史国(渴石)、何国(屈霜你迦),都是定居城邦,其中安国、何国、史国均为粟特人的国家。这五个小王国,显然是被康居人所征服,可能他们的国王和统治阶级是康居人而主体居民是土著人,也可能国王仍然是土著人,但康居在此有驻军,有类似于后世突厥吐屯或者蒙古达鲁花赤这样的康居官员实际操纵一切。这样的统治方式并不稀奇,同一时期匈奴对南疆诸城邦的控制、大月氏对吐火罗诸城邦的控制皆是此类。现代考古学家也在乌兹别克斯坦南部史国一带发现的零星的康居贵族的墓地,也可以印证。正是因为康居对乌兹别克的统治,所以当年张骞才要以康居为中介到达大月氏,即张骞过境的是康居治下的乌兹别克,而非远在哈萨克的康居本土。

康居本部在巴尔喀什湖以西以北,五小王在乌兹别克

东汉时期,河中地区仍在康居的统治之下,所以《后汉书》记载说,粟戈国,也就是粟特,属康居。里海北岸的奄蔡、严国(即《魏略》中的岩国),也属康居,康居还曾出兵费尔干纳,与莎车争夺大宛的宗主权。但是,康居对征服地区的形式上的统治注定难以长久。到了汉末三国时期,奄蔡已经摆脱了康居的统治,这表明康居已经在下坡路上走了一段时间了。

2.康居与匈奴、悦般等到西晋时期,康居又有新的变化。根据《晋书》的记载:

康居国在大宛西北可二千里,与粟戈、伊列邻接,其王居苏薤城。风俗及人貌、衣服略同大宛。地和暖,饶桐柳蒲陶,多牛羊,出好马。泰始中,其王那鼻遣使上封事,并献善马。

这六十六个字,透漏了康居行将崩溃的重磅消息。首先,康居国的地理位置没有发生变化,仍在大宛西北二千里,也就是仍在哈萨克丘陵地区。第二,康居王已经不在驻跸康居本土,而是汉代五小王之一的苏薤城,也就是史国。第三,粟特人也摆脱了康居的羁縻,从康居的属国跃升为邻国。这三条共同说明,康居国已经不行了。康居王出现在苏薤城,而不是康居本土,这暗示,要么康居本土分崩离析,群雄逐鹿,苏薤城主僭窃大宝,要么康居王因内乱逃离本土,偏安苏薤城一隅。

我认为,康居王逃离本土的可能性更大。"风俗及人貌、衣服略同大宛,地和暖"这几句话显然不是形容康居本土的,因为那里是游牧地区,风俗不可能与大宛相似,那里气候苦寒,冬季常常大雪封山,绝对不可能和暖。所以,这几句话显然是指康居王所在的史国一带,那么"多牛羊"自然说的也是这里。但是史国不是游牧地区。唯一的可能就是,一支游牧民族带着自己的牛羊迁徙到这里。那么,康居王带着残部逃到这里,就说的通了。因此,很可能是这样的,康居统治阶级抛弃了自己的子民,被迫远走他乡。此事发生在晋武帝泰始年之前,也就是3世纪中期之前。

另外,流浪的康居王长期驻跸的地方,可能不止史国一处,其行在也可能长期安置在石国。根据《魏书》的记载,者舌国,即石国,也是曾经的康居。石国也是五小王之一,既然也曾自称康居,那么其性质当与史国的康居王政权相似。石国的康居王政权,可能在史国的康居王政权之后。因为史国南有贵霜,西有波斯,列强环伺,特别是征服粟特的波斯皇帝沙普尔一世就活跃在西晋泰始年间,康居王在史国的日子肯定不好过,所以索性搬到北边的石国,也未可知。但石国也好,史国也好,康居王的流浪政权,终究灰飞烟灭了。可是康居在乌兹别克遗留的影响十分深远,到了隋唐时期,终粟特城邦仍有康居的传说,甚至很多学者始终误认为撒马尔罕就是康居,因为撒马尔罕的汉名叫康国,这当然是错误的,但却能从中窥见康居遗留的影响力。

马上坐着的是波斯皇帝沙普尔一世,地下跪着的是被俘的罗马皇帝瓦勒良

那么,到底是什么大事,迫使康居王远走他乡?一定是大规模的战乱,且康居王战败了。敌人是谁呢?是匈奴人。

1世纪末,汉和帝时期,东汉重创北匈奴,窦宪勒石燕然,之后又连续几年追杀北匈奴,迫使北匈奴向西撤退到蒙古高原西部阿尔泰山以西。二十年后,北匈奴恢复元气,开始与汉朝争夺西域。106年汉和帝驾崩,107年汉安帝放弃西域,北匈奴随即接管,与车师后部合兵,威胁敦煌,入寇河西,为边患十余年。123年,延光二年,汉安帝开始着手收复西域,班超之子班勇前往西域,用时四年击败北匈奴,重新控制车师后部,收复西域。虽然到了2世纪中叶汉桓帝时期,北匈奴在几次小规模战斗中连续取胜,但是北匈奴也没有坚持多久。因为2世纪末,鲜卑在漠北崛起,鲜卑好汉檀石槐尽有匈奴故地,并向西进攻西域。应该就是在鲜卑的攻势之下,北匈奴余部再次溃散。根据《魏书》的记载,部分老弱病残被抛弃在龟兹以北,北单于所部精锐来到了康居。

北匈奴来到康居之后,康居就消失了。5世纪中期,北魏太武帝派遣使臣董琬、高明出使西域,他们遍访各国,留下了详细的考察报告,记录了他们所到过的十一个主要国家,包括龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陁、鄯善、焉耆、车师、粟特(这里的粟特世实际是奄蔡)、者舌还有破洛那,也记录了未曾到过的远方的罗马、波斯、天竺、嚈哒等国。可以发现,汉朝时期的西域大国不少都还在世,比如乌孙,比如大宛,即破洛那。但是,康居不见了,却多了一个悦般。

史书中,悦般的位置并不很清晰,乃至于很多人断章取义认为悦般在新疆。其实不然。根据《魏书》的记载,悦般地处乌孙西北,乌孙西北还能是哪,当然就是康居故地。《魏书》还记载,悦般国南界有火山,山傍石皆焦熔,流地数十里乃凝坚,人取为药,即石流黄也。这是什么?这是火山成因块状硫化物矿,这种矿床主要就在巴尔喀什湖以外,也就是历史上的康居本部故地。因此,可以十分肯定的说,悦般取代了康居。

悦般是谁呢?就是上文所说的匈奴北单于所部精锐。因此,康居国在康居故地消失、康居王远走乌兹别克的真相已经很清楚了。北单于所部来到康居之后,征服了康居本部,康居王率领残部逃到了曾经下辖的五小王之地,偏安一隅,苟延残喘,以至于无,此事发生在汉末至西晋时期。

康居王走了,但是广大康居人民走不了,他们只能留下来接受北单于的统治。当然,匈奴人的征服脚步也没有停留在康居,他们进一步向西征服了奄蔡,奄蔡国王由匈奴人取而代之。那么康居很可能也是如此,康居人为奴,匈奴人称王。悦般,就是宇文,根据《周书》及《元和姓纂》,宇文在阿尔泰语系语言中是天子的意思。匈奴统治阶级人口不多,康居人口很多,可以想象,匈奴与康居发生了分化、重组、融合。

由于匈奴人的文明程度高于其他游牧民族,因此悦般在西域也是鹤立鸡群。根据《魏书》的记载,悦般人有比较发达的医术、巫术、魔术,而且熟悉天文地理,是一个迈入文明社会的族群。悦般一度十分强大,曾经击败漠北新贵柔然人,并曾联合北魏夹击柔然。

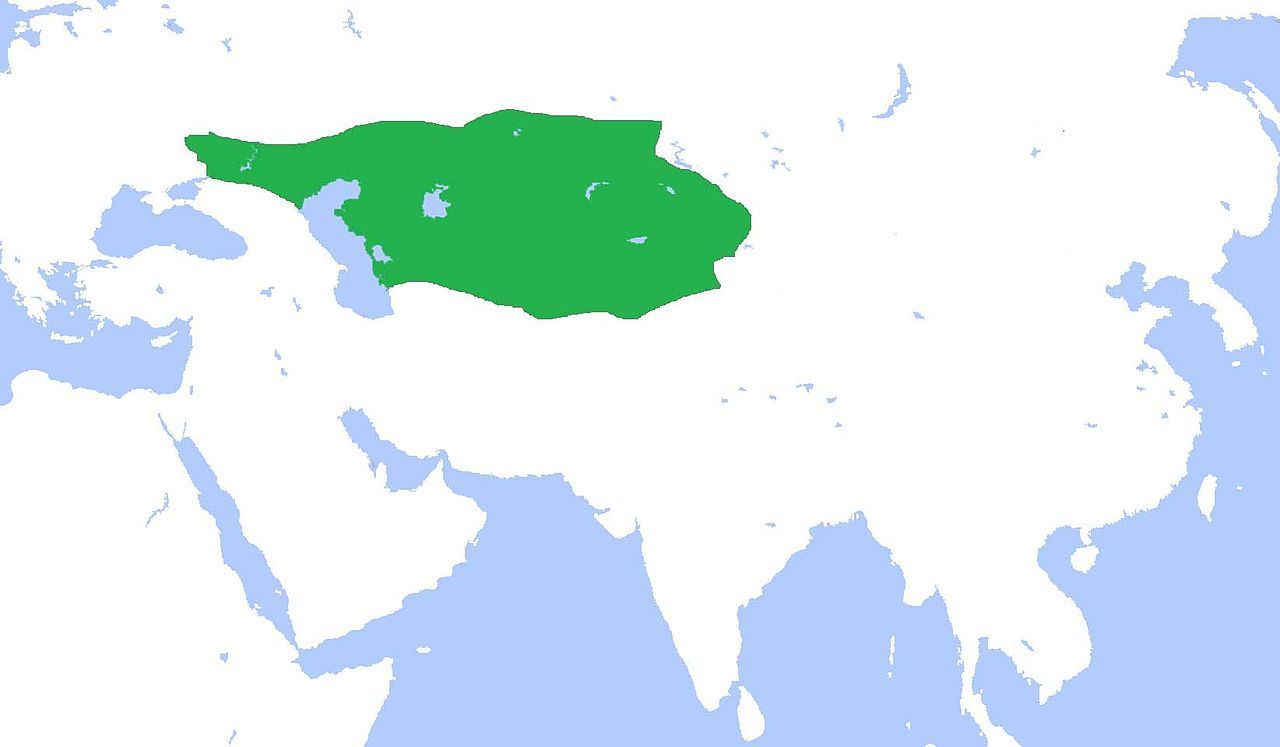

3.康居与突厥但是,到了6世纪及以后,强大的悦般不见了,而康居又冒了出来。根据《新唐书》的有关记载,7世纪的唐朝初年,西突厥统叶护可汗被杀,他的儿子,未来的肆叶护可汗逃往康居;不久,在泥熟的扶持下,肆叶护从康居回来继承汗位;又不久,肆叶护与泥熟爆发矛盾,肆叶护战败,再次逃往康居,并最终死在康居。可见,康居沦为了西突厥的属部,很可能是肆叶护的基本盘之所在。所以,在此之前,突厥必定已征服康居,也就是说,突厥打败了悦般,解放了康居。

可以合理推测,突厥征服康居当在6世纪后半叶木杆可汗时期。室点密率突厥人征服了西域,包括康居。悦般统治阶级被打散了,四散奔逃。所以,此后数百年,世界各地出现了很多部族,其名称显然是悦般的某种变体,包括侵入东罗马的阿瓦尔人,8世纪在康居故地重建汗国的基马克人,天山中的样磨人,今日哈萨克中的阿尔根、阿勒班两个大部落,其名字都是从悦般演变而来的。总之,悦般-康居被突厥征服了,成为突厥的属部。

鼎盛时期的西突厥囊括了康居本部

但是,西突厥并未能彻底控制康居。肆叶护可汗逃往康居后,新任的咄陆可汗,也就是泥熟,及其后继的兄弟侄孙诸位可汗,并未搜山检海追到康居,任凭肆叶护在康居自然死去,可见,康居势力应该就此摆脱了西突厥的羁縻。又过了几年,欲谷设夺取了西突厥汗位,成为乙毗咄陆可汗,消灭了泥熟系,基本统一了西突厥诸部,向东与唐朝安西都护发生冲突,向西征服了石国,向南征服了吐火罗,一时风光无限。此时,乙毗咄陆可汗将目标锁定为康居,他对扣押的唐朝使者元孝友说,"我闻唐天子才武,我今讨康居,尔视我与天子等否"。可见,乙毗咄陆将康居看的很重,认为如能征服康居,自己的功业可与大唐皇帝相提并论。于是,乙毗咄陆可汗押着元孝友从阿富汗的吐火罗挥师北上。但是才走到塔吉克的米国,西突厥就发生了内乱,唐朝趁机在西突厥本部扶立了泥熟系的乙毗射匮可汗。乙毗咄陆可汗众叛亲离,被迫逃回吐火罗,最终死在那里,征服康居成为黄粱一梦。十多年后唐朝灭亡西突厥。康居彻底独立了。

唐朝所接收的西突厥势力范围已不包括康居

4.康居尾声然而经过这数百年的战乱和外族入侵,完整的康居国已不存在了,纯正的康居族也不存在了,哈萨克丘陵地区留下的是一个以康居人、悦般人为主并混有突厥人、铁勒人的部落林立的突厥语民族。这个突厥语民族,没有统一的称呼,有人叫他们钦察,有人叫他们康里,有人叫他们库蛮,有人叫他们波洛伏齐。这些部落可能建立了一个联盟,游离于东边的唐朝和西边的阿拉伯帝国之外。在8到11世纪,他们建立了基马克汗国。汗国瓦解后,部分钦察人向西方南俄草原迁徙,并成为那里的主人,在13世纪被第二次西征的蒙古人征服,成为金帐汗国的主体,最终演化为俄罗斯的鞑靼人。部分钦察人南下河中地区,成为花剌子模王朝等河中各帝国的雇佣兵,最终融入乌兹别克人。还有几千钦察人作为蒙古人的签军来到中国,在大明光复华夏之后,这群签军融入蒙古族。还有不少钦察人作为奴隶被河中各军阀贩卖到阿拔斯王朝,却反手控制了哈里发,成为了阿拉伯帝国的实际主人,最终融入中东各族群。

更多的钦察-基马克族群留在了哈萨克。后来,蒙古人在漠北兴起的时候,哈萨克丘陵成为了蒙古草原突厥语民族的避难所,大批的克烈人、乃蛮人逃到这里,与原有的钦察-基马克等共同发展成为今日哈萨克中玉兹的主要部落。