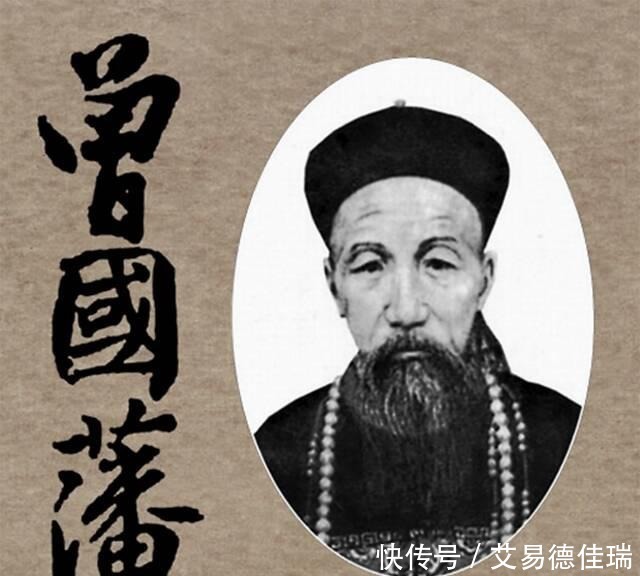

人们提起曾国藩,脑海都会浮现出这些词语:晚清第一儒臣、封疆大吏、曾经位极人臣等等。一个能让胡林翼称为挚友;能让名臣李鸿章在他面前自称为学生;左宗棠在他坟前低头认错的人。

在晚清时期曾国藩、胡林翼、左宗棠与李鸿章,并称为"四大中兴名臣"。然而这其中的三位,都在他面前自甘下风,在大清王朝也就曾国藩一人了。

而曾国藩取得如此大的成就,有人误以为他出生世家,天资聪颖。其实不然,曾国藩一生起点极低,出身农家,一个秀才考了七次才中。年轻时像个"愤青"不会交际,在官场上总是得罪人;性格也有很大毛病,自我管理也很差。他的成功完全是通过自身"铁牛"般的勤奋,不懈的努力,才完成脱胎换骨,入圣超凡的变化。

而张宏杰所著的《曾国藩传》,则是把他由一个普通人,到创建湘军,再到解散湘军,再到位极人臣,最后至死也没有松懈的完整记载。此书可以说是把曾国藩的生平事迹,在通往圣人路上的自我挣扎,呈现了一个最真实的曾国藩。

出身农家,祖祖辈辈没一个读书人

翻开曾氏家谱,翻到宋朝末期五六百年,不仅没有一个当官的,就连一个读书人也没有,世世代代都是农民。而改变这个家族命运的,就是曾国藩的祖父曾玉屏。

要说曾玉屏年轻时,也是个有传奇色彩的人物,他不务正业,游手好闲,每天与一群纨绔子弟纵酒高歌。直到有一天,听到一个老头指着他为例子,教育孙子长大后不要像他一样败家,这才恍然大悟。

从此,曾玉屏发誓要兴家立业,每天都是"自是终身未明而起",天天早睡早起,下地干农活。经年后,他对曾国藩说,"余年三十五,始讲求农事"。也就是说,他三十岁才开始务农,曾玉屏是倔强的,通过自己的艰苦奋斗,把曾家从中农变成小地主。

而曾玉屏另一个倔强之处,就是立誓要培养出一个读书人。他给长子曾麟书请当地的名师,然而,曾麟书并没有读书的天份,一个秀才连考十六次都没有中。曾玉屏不甘心,又把目光放在长孙曾国藩身上,四岁就命儿子曾麟书给他开蒙,教四书五经,颇有一番破釜沉舟的架势。

可以说,曾氏家族的兴旺,曾国藩后来的功成名就,都离不开祖父曾玉屏。他性格刚直,为人极有主见,也有魄力。立定要培养出一个读书人的决心,就不为外界的嘲笑所干忧,始终坚信人定胜天。而曾国藩也受祖父影响颇多,特别是九头牛都拉不回的倔劲,和少有人能及的定力,就像他的人生道路上的定海神针。

屡考不中的秀才,不仅被乡亲嘲笑为笨人,还被全省点名批评

虽然祖父从曾国藩四岁开始,就让父亲曾麟书给他开蒙。从十四岁开始,跟着父亲曾麟书一起去考秀才,但是很遗憾,屡考不中。随着考秀才的次数多,乡亲们从嘲笑曾麟书,变成嘲笑曾国藩。只要提起曾氏父子,乡亲们都说祖坟没冒青烟。

而曾国藩屡考屡落榜,也没有读书的天赋,别人的讥讽更是让自尊心很强的他,倍受打击。特别是在第六次考试,父亲曾麟书中了秀才,而曾国藩的试卷,则被考官拿来当反面教材,全省点名批评"文理欠通"。这下曾国藩不仅在湘乡出名,更是名扬全省。

在当时,这是个极其严重的批语,抗压能力差点的,可能都放弃科举。就像创建太平天国的洪秀全,考了四次不中就放弃了科举。抗打击能力差点的,可能会放弃自己的生命,这样的例子在古代比比皆是。

《秦时明月》中的盖聂说过这样的一句话:"失败的人只有一种,就是在抵达成功之前放弃的人"。而曾国藩那股不撞南墙不回头的倔劲,注定他是永远不会放弃的人,所以高中是迟早的事,也注定他会成功。

越笨拙越努力,经过不停总结复盘, 终于高中进士

羽生结弦说过:"努力会说谎,但努力不会白费。"曾国藩在父亲考中秀才,而自己不仅第六次落榜,还被考官点名批评通报全省后,他开始反省这么多年的读书经历,得出了两个原因。一是自己太笨了;二是读书方法不对,全靠死记硬背。

连续科举失利,让曾国藩认清了事实:虽然自己有极强的进取心和野心,但没有与之匹配的聪明大脑与天赋。要想高中只能加倍勤奋,再以超人的努力,才有可能达成目标。

曾国藩在发现问题后,马上做调整。他不仅比以前更努力,还把自己的文章和别人的文章作对比,找出自己落榜的原因。吸取了别人经验,改进了自己的读书方法。第七次科举考秀才终于有信心,虽然是吊车尾考中,但结果是好的,曾国藩终于是秀才了。

此后,曾国藩好似时来运转一样,又连中举人,可惜的是,没有连中进士。但是,在道光十八年,曾国藩背水一战再次进京赴考,终于高中进士,后来考中翰林。这时他年仅二十八虚岁,而在明清时期,全国考中进士的平均年龄是三十八岁,曾国藩年轻了整整十岁。

虽然曾国藩很笨,资质平庸,但是他在连续失败后,认清事实。古话说:"吃一堑,长一智",曾国藩总结了自己失败的经验,吸取别人的经验。并且通过自己的不懈努力,认真的复盘,终于在科举上取得了成功。其实,任何事情无论成败,只要我们认真复盘,都会从中学到知识和智慧。

人生第一个高光时刻,十年七迁连跃十级,创造了道光王朝的记录

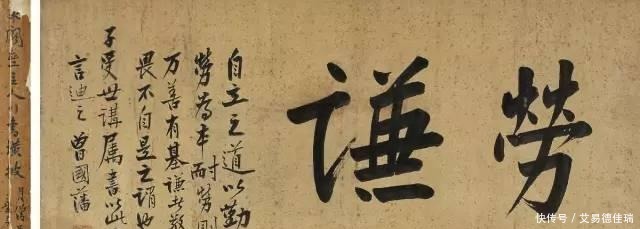

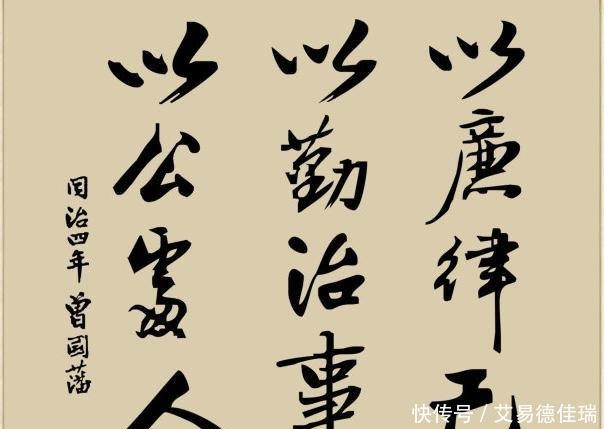

曾国藩做了"点翰林",并不是意味着从此官运亨通,还是要学习考试的。而此时的曾国藩自律性差,定性不足,为人散漫。但是立志学做圣人后,他就给自己定了十二条自我管理的军规,其中一条就是写日记。

而曾国藩的日记,开始并没有能坚持,经常会和我们一样偷懒。但是他想了一个方法来治懒癌,每天把日记给朋友传阅,并提出意见,还寄回家让家人监督。 人都是爱面子,更何况是自尊心强的曾国藩,为了不被笑话,他坚持写日记,这个习惯一直维持到他62岁临终前。

如果说坚持写日记是曾国藩升职的重要因素,那么他广交好友,得道光帝重臣穆彰阿的赏识,则是另一个重要的原因。可以说穆彰阿是曾国藩,飞黄腾达路上的一个重要人物,而曾国藩也对他感念终生。

但是,曾国藩能造就十年七迁,连跃十级的记录,还有关键人物,那就是道光皇帝。对于很多人来说,当官是为了发财,光宗耀祖,而曾国藩不是,他雄心勃勃,希望能干一番事业,以挽救天下为己任。所以他为官清廉,为人踏实,办事牢靠,工作认真。

这也是道光欣赏他的地方,没有见过大世面,乡下来的年轻人,性格耿直,为人老实,与道光的性格有异曲同工之处。而道光是历史上是最为俭朴的皇帝,但是他喜欢听好话,爱把权力揽在手中,曾国藩一个农家子弟,没有家庭背景,没有靠山又稳重,刚好正中道光的下怀。这才有了曾国藩人生的第一个高光时刻,十年七迁,连跃十级。从一个翰林院的检讨,到礼部右侍郎,也就是今天的副部长。

纵观曾国藩的发迹史,无一不是他以超人的努力,战胜自身的懒惰,用坚强的意志力去改掉散漫。他与人交好,却不攀附权贵;渴望在政坛上有所建树,却不贪权不贪财;踏踏实实地做人做事,这是他创造道光期升职记录的重要原因。

其实看曾国藩的前半生,受祖父曾玉屏的影响颇多,坚韧、 天生的倔劲、为人急公好义爱助人、不为外界一切因素干扰的定力。就像他后来在家书中写道:"吾家祖父教人,亦以懦弱无刚为大耻,故男儿自立,必须有倔强之气。"

而曾国藩的一生中,倔强之气从没有离开过,那股不撞南墙不回头的劲伴随着他终生。也正是因为这种坚毅,面对困难不放弃的精神,才造就了曾氏家族的兴旺,曾国藩不凡的成就。