【文/观察者网专栏作者 子政】

和平共处五项原则的内容是:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

这个原则的正式提出,是在1954年6月周恩来总理应邀访问印度和缅甸期间,至今已整整70周年。当时中国分别与两国发表联合声明,一致同意,不仅以此为指导建立和发展相互关系,并且共同倡议将其作为处理国际关系的基本原则。

历经新中国长达70年风风雨雨的外交实践,这五项原则不仅没有过时,而且历久弥新,其意义不仅没有淡化,而且历久弥深;其作用不仅没有削弱,而且历久弥强。

这背后所包含的深层原因,值得探讨。

出台背景

回顾历史,五项原则提出之初,与当时那个特殊的历史时期紧密相关,形格势禁之下,带有一定的过渡性。

1949年新中国成立前后,随着人民革命的节节胜利,新政权逐步形成了三大外交方针,即"另起炉灶""打扫干净屋子再请客""一边倒"。

"另起炉灶"指的是新中国不会承认和继承南京国民党政府的外交关系,新的中外关系要在新的基础上经过谈判重新建立。1949年9月中国人民政治协商会议通过的《共同纲领》中规定:"凡与国民党反动派断绝关系、并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府,中华人民共和国中央人民政府可在平等、互利及互相尊重领土主权的基础上,与之谈判,建立外交关系。"

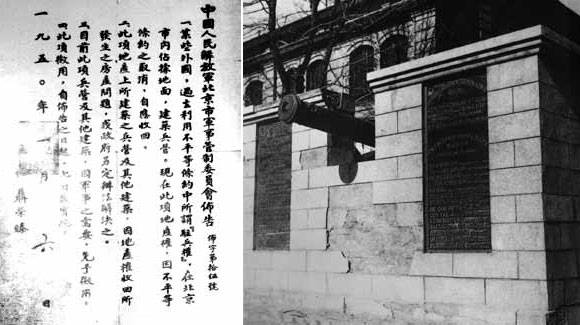

1950年1月北京市军事管制委员会发布布告(左),收回美国、法国(右)、荷兰在北京兵营的地产,这是中国人民取消帝国主义在华特权的措施之一

"打扫干净屋子再请客",专指那些侵略过中国并在中国享有特权和影响的帝国主义国家。正如1949年3月毛泽东在中共七届二中全会上所说:"我们是愿意按照平等原则同一切国家建立外交关系的,但是从来敌视中国人民的帝国主义,决不能很快地就以平等的态度对待我们,只要一天它们不改变敌视的态度,我们就一天不给帝国主义国家在中国以合法的地位。"

"一边倒",指的是中国加入以苏联为首的社会主义阵营。正如1949年6月毛泽东在《论人民民主专政》中所说:"我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的,真正的友谊的援助只能向这一方面去找,而不能向帝国主义战线一方面去找。"

三大外交方针的提出,带有明确的目的性和过渡性,就是尽快打开新中国的外交局面。但即使如此,其中也贯穿了一个不可动摇的重要原则,即平等原则。

平等原则之所以不可动摇,是因为这个原则本身就构成了中国民主革命的宗旨和目的。正如孙中山先生遗志中所表达的,"余致力国民革命凡四十年,其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验深知欲达到此目的,必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗。"而1949年成立的新中国,标志着由中国共产党最终完成的中国民主革命取得完全胜利,必定要将这一原则贯彻到底。

自1840年鸦片战争以来,中国开始一步步失去国家应有的自由和平等,国家主权名存实亡,帝国主义列强对中国极尽欺压之能事。直到新中国成立,所有不平等条约、帝国主义特权以及在中国的势力和影响,才宣告废除和肃清。对平等原则的强调,就是旧时代结束、新时代开始的最重要标志。

由此可见,新中国外交方针,无论提出几个原则,也无论何时提出,平等原则都必定贯穿其中,且不可动摇。毕竟,这个世界上还有众多霸权主义国家,还在推行各种不同形式的霸权主义政策,作为坚决反对霸权主义且本国对外宣告绝不称霸的中国,必定会将平等原则坚持到底。

和平共处五项原则于五年之后的1954年首次提出,就是作为"另起炉灶"方针的第一个成体系的产物问世的,而贯穿五大原则的内在一致性,正是这个包含了丰富历史内涵的平等原则。

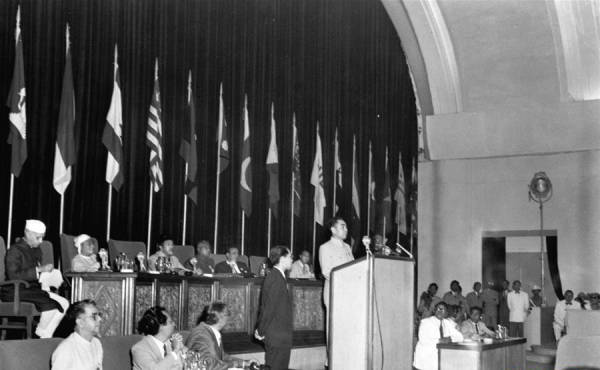

周恩来总理在万隆会议上讲话

更深层的中国特色

霸权主义国家的外交政策是不讲平等的,它们信奉的是国强必霸、弱肉强食、利益至上。而新中国提出的和平共处五项原则,经过1954年中国与印度、与缅甸的联合声明,又经过1955年在万隆召开的亚非会议,在刚刚获得独立的近30个亚非新兴民族国家中赢得了广泛认同,无形中对霸权国家一直以来在国际关系上的单方面塑造和主导构成了挑战。

但是,这种挑战,并非是以其人之道还治其人之身那种针锋相对的挑战,更不是通过建立新的霸权与老的霸权进行争霸的那种挑战,而是通过彻底否定霸权主义的合理性,着眼于国际社会长久和平、共同发展的宏大目标而推出的新型国际关系原则。

回顾地看,这个自殖民主义时代以来破天荒的大事件,也只能由中国这样一个国家提出,这五项原则的可信性、可行性、可持续性,也必定要由中国做背书。

首先,中国是帝国主义时代野蛮的丛林规则的受害者,本国获得独立和解放之后,天然地与大多数有过共同历史遭遇的国家站在一起,共同致力于推动国际关系准则的根本性变革。

再者,中国是个大国,尽管在提出和平共处五项原则之时,新中国尚未完全走出积贫积弱的国势,也尚未恢复在联合国中的合法席位,但这并不妨碍新中国以世界大国的身份参与战后时代国际秩序的重塑。

最后,也是最重要的,和平共处五项原则中充分体现了中国传统文化中特有的思想观念,如天下一家、推己及人、仁者爱人等,而不是与之相反的唯我独尊、你死我活、赢者通吃。

中国希望外国尊重本国主权和领土完整,所以提出的原则是互相尊重而不是单方面要求的尊重;中国不希望外国对本国进行侵犯和干涉内政,所以提出的原则是互不侵犯、互不干涉内政;中国希望外国与本国建立平等的关系,共同维护和平,所以提出的原则是平等互利、和平共处。也就是说,每一项都不是只从本国利益考虑,而是同时考虑对方的利益乃至整个国际社会的共同利益。

由此可见,和平共处五项原则本身带有非常鲜明的中国特色。西方国家不可能提出类似的原则,因为它们根本就没有与其他国家讲平等、讲和平的真诚意愿;而其他大多数国家即使有同样的意愿,却也缺乏和中国类似的这种基于"天下观"的思想文化传统。

1954年6月,周恩来访问缅甸时同缅甸总理吴努在一起。

历久弥新的根本原因

从那时起到今天已整整70年,世界形势经历了沧海桑田的巨变。但最重要的是,自二战结束至今将近80年时间,新的世界大战并未爆发,这说明以联合国为核心的二战后国际秩序一直在发挥着稳定局势的作用。

根据《联合国宪章》,联合国之宗旨和原则为维持国际和平及安全,尊重人民平等权利,尊重各国平等主权,和平解决国际争端,促成国际合作等。而中国提出的和平共处五项原则,与之保持高度的一致性。这就意味着,接受并践行和平共处五项原则,与遵循《联合国宪章》宗旨和原则是一致的,同时也是维护二战后的国际秩序,也是顺应二战后全球和平与发展的时代潮流。

但和平共处五项原则真正的价值,并非只在顺应潮流方面,更多地体现在引领走向方面。

为什么这么说?首先,从70年来的实践来看,世界各国对和平共处五项原则的看法、态度以及质疑和挑战,基本上都不认为它已过时和不够充分,而是认为它太超前和过于理想。

在政治方面,霸权国家始终存在,出于其恃强凌弱的本性,频频干预他国内政、侵犯他国主权,很多情况下还打着遵守联合国宪章宗旨和原则、维护世界和平的名义。世界对此无可奈何。

在经济方面,随着全球一体化进程加快,世界各国因经济发展不平衡导致的矛盾和冲突也日益增多,平等互利原则也愈加难以贯彻。

另外,由于文化和价值观方面的巨大差异,世界各国对于何为国际关系、何为国家利益,也有着十分不同的理解,导致对于诸如主权、内政、干涉、侵犯等最基本的概念也难以达成共识,争吵不断。

但是,这并不能说明和平共处五项原则本身有问题。事实上,近十多年来中国又相继提出了新型大国关系、共建"一带一路"、构建人类命运共同体,以及关于全球事务的发展倡议、安全倡议和文明倡议等等,在和平共处五项原则的基础上又做了进一步的丰富和发展,继续对国际关系的走向进行超前性引领。

关键是,正如和平共处五项原则一样,所有这些面向全球、面向未来的倡议,也无不是中国"天下观"思想文化传统的充分体现。由此可见,真正让中国这些当代外交思想永不过时、历久弥新的因素,不是别的,正是深厚的中华思想文化传统。

早在2500年前,中国古贤管子就告诫过:"……以国为天下,天下不可为也。……以国为国,以天下为天下。"对照今日世界,之所以战争频仍,动乱不断,难道不是因为各国无不"以国为天下"吗?而和平共处之所以难以实现,难道不是因为各国始终做不到"以天下为天下"吗?管子若能再生,他对今日世界的告诫,也许一个字都不用改。

如此来看新中国从70年前的和平共处五项原则到近年来的一系列全球倡议,其中的深意也就显而易见了。为什么会历久弥新?答案也很清楚了。

谨以此文纪念和平共处五项原则发表70周年。