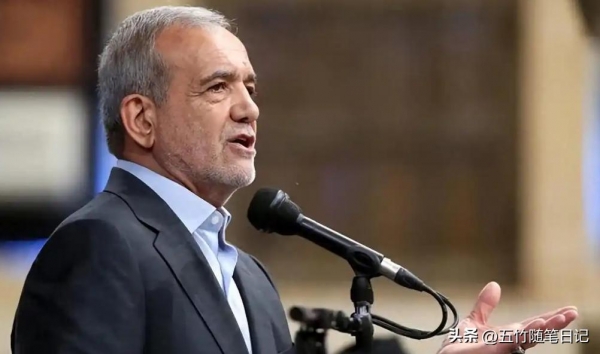

2025年8月,外交圈突然热闹起来:印度总理莫迪确定要到中国参加上合组织峰会,紧接着伊朗总统也将前来同场研讨,华盛顿这边明显坐不住了。

先说伊朗那边。连日来的冲突让德黑兰在安全和通信上吃了苦头--部分时期的GPS干扰让民用和商业定位服务成了隐患。如今伊朗高层把目光投向中国,不只是礼尚往来那么简单,更多是找一个"别被别人掐脖子"的替代方案与伙伴。

其中最容易激起外界神经的是技术层面的靠拢:伊朗正评估把关键定位与导航业务更多地接入中国的北斗系统(BeiDou),以减少对美国主导GPS的依赖。这一动作不仅是技术选择,更带着明显的政治和战略含义--你改变了底层的"基建牌局",别人看着就不舒服。

放到更大的格局看:莫迪赴华、伊朗访华,不是孤立事件,而是多国在同一个舞台上寻找"更多选项"的表现。对美国来说,这意味着以往靠单边制裁、施压维持的影响力正在被一种更分散、更多边的合作方式冲击。部分观察者认为,这正是"特朗普治经/制裁工具"面临现实约束的体现。

再回头看华盛顿的算盘:对印度挥舞高关税、对某些国家强硬,但遇到中国这样与全球产业链深度绑定的大国时,理性算账的结果往往是"掂量利弊"。经济相互渗透带来的后果很现实--贸易、投资和产业链互依,会把简单的制裁变成复杂的代价帐单。

也有人把上合组织说成什么"反美联盟",其实差别要看清:这更像是一条以利益互补为纽带的合作链条,而非赤裸裸的对抗宣言。伊朗来参加峰会,谈的多半是能源、经贸和区域协作,这类"能挣钱能互补"的议题,往往具有超越意识形态的吸引力。

外交不只是嘴上喊口号,也不是单靠拳头解决的。莫迪走近中国、伊朗寻求技术替代,说明了一个现实--在全球化的今天,强制孤立某国的成本,比许多人想象的要高得多。华盛顿若还只用老办法来处理新格局,恐怕会发现手里那把牌,掂着掂着就不够用了。