今日九月五日,农历七月十四,正值中元节。人们常说"江南水寺中元夜",可见这一节日自古便带着清冷肃穆的氛围。它与除夕、清明、重阳并称祭祖四大节,承载着对亲人的怀念与对平安的祈愿。

节日又名孟兰节,也是"三元节"中的一环。正月十五为上元,十月十五为下元,而七月十五则为中元。古语有言"天官赐福,地官赦罪,水官解厄",不同节日各有寓意,折射出古人对天地秩序的理解。

在节气上,中元节恰逢处暑之后,暑气虽退,秋意方起。白日依旧热烈,夜风已添凉意,这种冷热交替的时节,让节日氛围更显清寂。

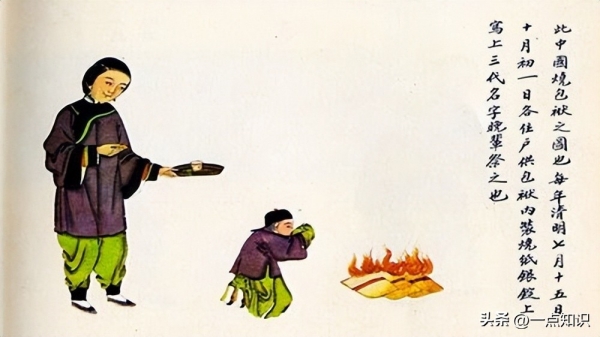

各地习俗丰富,有放河灯、烧纸包、做面塑,也有夜不乱游、名不轻唤的讲究。农历七月十五(部分地区七月十四)中元节虽俗称"鬼节",实则蕴含"慎终追远"的意义,在肃穆与传承之中,让人心怀敬畏,懂得感恩。

七月十四是"忌日":

七月十四,既是中元节,也被古人视为"月忌日"。旧话里说"凡事避讳",这一天多以安静度过,不做大事,以示敬畏。

古代天文学中有九星轮值的说法,其中五黄廉贞星被看作核心。人们相信在每月初五、十四、二十三,五黄入中宫,所以这些日子格外被称作"忌日"。

碰巧七月十四与中元相合,使节日更添肃穆。此时正值处暑后,暑气未消,秋意渐浓,阴阳交替,给人一种时序转换的庄重感。

因此,在民间流传的习惯中,这一天不宜操办婚嫁远行,多以祭祖追思为主。也正因如此,中元节才在"慎终追远"的氛围中,延续出深厚的孝道与敬畏。

中元节有哪些传统的禁忌?

中元节在民间被称作"七月半",因旧俗认为此时阴阳交界,所以格外强调规矩。人们常说"宁静以致远",因此这一天讲究谨慎,不宜随意外出或晚归。

在习俗里,这个时节多避讳搬家婚宴。古人重视"吉日良辰",而中元节以肃穆为主,若强行办喜事,容易让氛围不合,显得不够得体。

经商之人也会避开这几天开市或讨债。有人说"财要得正",中元节本意是祭祖怀思,这时过于计较钱财,被视为与节日氛围相冲突。

还有老一辈提醒,这段日子不宜下河游泳。处暑时节水温渐凉,水面也多有祭祀活动,保持距离才是稳妥之举。由此可见,这些禁忌虽繁,却都蕴含着对节日氛围与生活安全的尊重。

明日七月十四,是"忌日",正逢处暑时节。不管闲忙,都要记得提醒:最不能做4件事。这4件事分别指啥?,不妨听听老祖宗的讲法,看看其中是否有道理!

1、不晚归乱逛

农历七月十四,是中元节的重要日子。古人有言"夜归不如早归",因为这一天多有祭祖焚香、放灯烧纸,深夜在外容易撞见这些场景,心里未免生出不安。

处暑已到,昼热夜凉,气温起伏不定。若晚归未添衣物,常会感到寒意,正所谓"秋凉入夜",安早归家,才更合时宜。

节日里最重的是团圆。子孙围坐,与家人共祭祖先,既是表达孝心,也是凝聚亲情。倘若深夜在外游荡,就失了这层节日的意义。

因此,中元节之夜宜早归,不乱逛。这份讲究,既关乎对传统的尊重,也体现出生活智慧,让节日氛围更显肃穆与安稳。

2、不去河边玩水

农历七月十四,是中元节。老一辈常说"七月半鬼乱窜,没事别往河边站",虽然带着劝诫的意味,但背后也有生活智慧,提醒人们这时远离水边更为安全。

从节气上看,正值处暑,南方多雨,河流水位常因上游降雨而上涨。急流之中,人身不由己,稍有不慎便可能陷入险境,因此这一时期才格外强调谨慎。

这一天在不少地方还有放河灯的习俗,水面漂浮着祭祀的纸灯与供物。若有人靠近嬉闹,不仅容易破坏庄重的氛围,也增加了潜在的风险。

因此,中元节不去河边,不只是禁忌,更是自我保护的智慧。守住"安而不忘危"的道理,让节日回归肃穆与宁静,也让家人多一份安心。

3、不动土

农历七月十四,是中元节。古人称盖房动工的第一锄为"动土",习惯上这一天多会回避。人言"安居乐业",房屋关乎一家根基,自然格外谨慎。

处暑时节,天气多变,骤雨频繁。雨水浸泡下,土质松散,打下的地基难以稳固。古人讲"工欲善其事,必先利其器",这一点在建屋动土时更显重要。

从民俗角度看,这一日多以祭祀为主。家家户户设案敬祖,若在同一时间兴工动土,不仅与节日氛围相冲突,也容易引来闲言碎语。

因此,中元节不动土,既有传统讲究,也有现实考量。这份避讳背后,其实体现了生活的智慧--把大事放在合适时机,让安稳与敬意都能得到延续。

4、不办喜事

农历七月十四,是中元节,也是家家户户祭祖追思的时刻。古语有言"慎终追远",这一天多以缅怀为主,与喜庆氛围截然不同。

节日主题在于敬祖,若此时操办婚嫁、开业或搬迁,就会显得与气氛不合。人们常说"礼有大节",在先人祭日办喜事,总让人心中难以接受。

从情感上看,中元节强调的是静与肃,子孙团聚以表孝心。若在同一天大摆筵席,既失了分寸,也难以体现对传统的尊重。

因此,这一天不办喜事,既是对祖先的敬畏,也是对礼仪的坚守。将喜庆留到合适时日,让哀与乐各有所归,才是人情与传统的平衡。