凤凰网记者对话西贝北京一家门店的厨师长。这位厨师长表示,"西贝没有预制菜,只有工序前置。"

对于记者有关西北用隔夜菜的提问,这位厨师长的回答是,"我们的赏味期是三餐,中餐、晚餐,还有一餐。按食品安全标准,熟食 72 小时内食用完都没问题,我们还把标准提高了。像你在家里面,比方做好的肉,今天晚上做的,到了明天,你会扔掉吗?不会吧。有可能就是两餐。隔夜的不等于就是预制的产品。"

记者问到,"儿童番茄酸汤酱(保质期9个月)是什么?"这位厨师长的回答是,"这个是调味酱,用西红柿熬制的汤,上面能看到油,它速冻完了以后,送到门店来,是要进行加工的,这只是炒成了一个酱,是需要二次加工的。

它需要冷藏解冻16-18小时,转化为液态状,一袋加多少水,是有配比的,再煮十几分钟。出餐的时候还需要加热……这是工序前置化,不是'预'"。

应该说,这个厨师长的解答,要优于西贝老板在这次风波中面对媒体的答疑时的表现。

这个厨师长动之以情,说自家的孩子也是吃从西贝买回的食材。在解释网友普遍不买账的"工序前置"、"赏味期"等概念时,总体上是平和的,解释了为什么肉类、蔬菜、酱料需要前置加工,对于罗永浩说法的回应也很克制,只是说对方是在引流。

也就是说,如果西贝老板当初采用这样的策略,就并不至于在舆论场内陷入如此的被动。

我们前面的文章已经讲过,消费者现在其实已经基本上接受了预制菜。道理很简单,商场、购物中心这种地方,基本上不允许用明火,所以要去这种地方吃饭,期望现炒,大概率会落空。

而预制菜卖得贵或者便宜,分量多或者少,其实也无关紧要。开在商场、购物中心等场所的餐馆,租金、人工以及水电消耗注定就将成本推高到一个很高的水平。人家又没强买强卖。

大家比较不能接受的是预制菜进校园,以及预制菜不说明。

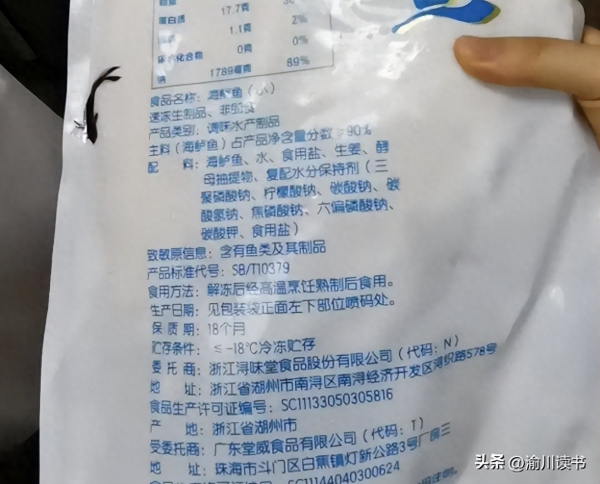

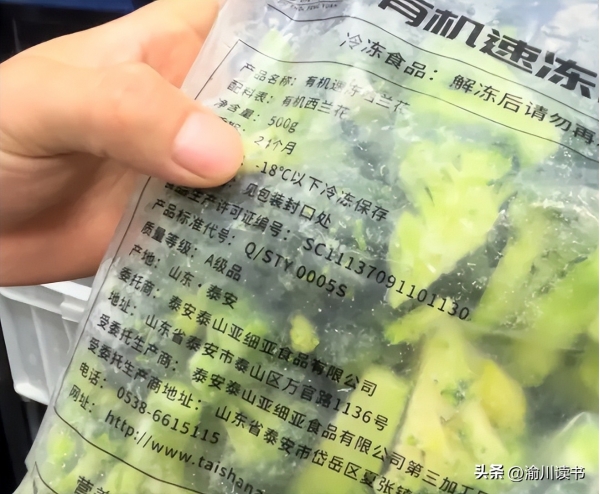

预制菜,预制工艺,或者说西贝发明的工序前置,究竟有多大差别?这其中的一个核心点在于,所谓的工序前置,就是呈现的产品仍然叫做食材,所以可以添加添加剂,反而是被2024年3月的六部门《通知》缩小定义界定的预制菜,其实是不允许添加添加剂的,只允许用速冻来保障食品安全。

如果说工序前置是合理的,包括保质期设计得如此之久的腌制肉类、水产,那么名称上就应当从鲜制、新鲜食材,调整为腌制食品。也就是说,比如门店中的羊肉烤串,是新鲜肉类,门店腌制再烤制的,自然是鲜肉现烤。而腌制几个月之久的烤串,再叫做鲜肉现烤,显然就有不合情理之处。

长时间腌制的肉,要经过化学变化吧,营养成分也会有些许变化吧,而健康影响也有一些改变吧。就算是腌制料主要就是盐,以及胡椒粉、烹饪用酒等少许调味料,最终呈现的腌制肉,更合适叫做腌肉吧。

事实上,即便说明了工序前置的奥秘,比如食客到门店吃到的烤串,肉是提前腌制较久的,但是企业完全可以一并说明,比如草原上的牛羊确实存在每年比较密集集中的宰杀期、收购期,集中宰杀并分割、腌制可以控制价格和口味。这些信息公布给食客,短期内可能会让有的人觉得比较膈应,但长期而言,实际影响是比较小的。

毕竟,餐饮行业尤其是连锁品牌餐饮企业,都采用类似的方式采购价格较高、产地要求较高的肉类等食材,并用同样的方式进行仓储和供应链管理,甚至而言,消费者在一些高端超市所能买到的这类食材,也很可能经过了同样的处理。

最后来说说西贝发明的赏味期、工序前置等概念。这些概念其实也没有什么问题,但前提是,企业方面应当更早地将这些告知给用户,写在菜单和企业的小程序上,食客接受了,就点单消费。如果几天前,西贝的菜单有这些说明,罗永浩再不满味道和分量,也肯定无法掀起这一轮浪潮。