1688年,孝庄去世,康熙立即下旨:拆掉孝庄生前最喜欢的5间宫殿

《--【·前言·】--》

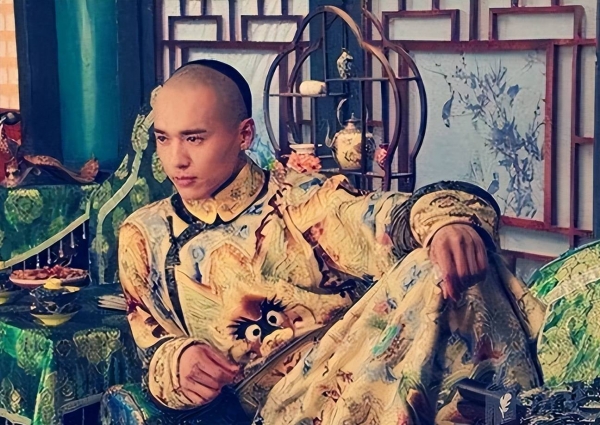

在古代皇帝的眼里,亲情和权力往往是微妙的平衡。孝庄太后,作为清朝的传奇人物,深得康熙皇帝的宠爱。

然而,她去世后,康熙的一个决定却让人摸不着头脑--拆掉了孝庄生前最喜欢的五间宫殿。

就算是康熙,一向以冷静睿智著称,这样的举措也让人疑惑不已。康熙为何要这样做?背后究竟有着怎样的深意?

草原联姻

1613年,孝庄太后出生在蒙古科尔沁部,今内蒙古通辽市,原名博尔济吉特·布木布泰。

科尔沁部是当时蒙古最强大的部落之一,与后金有着复杂的政治关系。

1626年,年仅13岁的孝庄太后被选中与后金大汗皇太极联姻。这场婚姻表面上看是两个政权间的结盟,实际上也决定了这位蒙古少女的一生。

初入后金宫廷,孝庄太后作为外族女子,她必须迅速适应满族文化。她主动学习满语,用惊人的语言天赋很快掌握了这门新语言。

宫廷里危机四伏,孝庄太后凭借敏锐的观察力和过人的智慧,谨慎行事。

早期宫廷生活对孝庄太后来说并不轻松。皇太极后宫妃嫔众多,她必须在复杂的后宫关系中找到自己的位置。

孝庄太后没有急于表现自己,而是选择低调行事,默默观察宫廷规则和人际关系。她理解在这个权力中心,一步错可能满盘皆输。

1638年,孝庄太后生下儿子福临,这成为她地位上升的转折点。在满族传统中,生育皇子的妃子地位会大幅提高。

福临的出生让孝庄太后成为皇太极更为重视的妃子。她抓住机会,开始在后宫建立自己的影响力,同时为儿子营造良好的成长环境。

危机时刻

1643年,皇太极突然驾崩,留下6岁的福临和一个权力真空的朝廷。这个时刻对孝庄太后是巨大的挑战。

皇太极的弟弟多尔衮野心勃勃,有意自己登基。孝庄太后面临一个关键抉择:如何保护年幼的儿子,同时确保皇位传承?

孝庄太后没有与多尔衮正面对抗,而是选择合作。

她与多尔衮达成政治交易:福临继承皇位,多尔衮担任摄政王掌握实权。

这个安排既满足了多尔衮的权力欲望,又保住了儿子的皇位继承权。

这一时期的孝庄太后格外谨慎。她明白作为一名女性和外族人,在满族贵族中的处境相当危险。

她表面上恪守妇道,实际上密切关注朝政动向。她开始组建自己的情报网络,培养皇宫内外的关系,为将来可能的政治变动做准备。

孝庄太后对儿子福临的教育也非常的有远见。

她让福临接受严格的满汉双语教育,既学习满族传统,又接触汉族文化。

她明白未来的大清将是一个多民族国家,统治者需要跨文化的理解力。孝庄太后自己作为蒙古人嫁入满族,深知文化融合的重要性。

多尔衮摄政期间,孝庄太后表面上恭顺,实则暗中培养自己的政治影响力。

她利用皇太后的身份接触朝中大臣,了解朝政,同时也观察多尔衮的执政方式。

她发现多尔衮虽有治国才能,但专权跋扈,得罪了不少满族贵族。

孝庄太后利用这一点,暗中联络对多尔衮不满的力量,为未来可能的权力转变做准备。

双重护航

1661年,历史再次重复。年仅24岁的顺治帝福临突然驾崩,留下8岁的儿子玄烨(后来的康熙帝)。

孝庄太后又一次面临扶持幼主的局面。此时她已经48岁,积累了丰富的政治经验,也建立了广泛的宫廷人脉。

这一次的挑战是权臣鳌拜。鳌拜功勋卓著,野心勃勃,在朝中拥有强大势力。孝庄太后采取不同于对付多尔衮的策略。

面对鳌拜,她选择隐忍等待,一方面支持孙子玄烨学习政务,秘密培养他的独立能力;另一方面让鳌拜感到自己只是一个关心家务的老妇人,不会威胁他的权力。

孝庄太后对康熙的培养尤为用心。她亲自参与孙子的教育,传授给他处理朝政的智慧和为人处世的方法。

她告诉康熙:"权力不在于表面的威风,而在于实际的掌控。有时候示弱比强硬更能达到目的。"这些教诲深深影响了康熙的统治风格。

孝庄太后利用自己独特的身份优势为孙子创造有利条件。

作为蒙古人,她能够帮助康熙理解和处理与蒙古各部落的关系;作为满族皇室成员,她熟悉满族贵族的思维方式。

多年的宫廷生活,也让她深谙汉族官员的处事之道。这种多元文化背景使她能够全方位地帮助康熙应对复杂的民族关系。

1669年,康熙开始亲政,成功擒拿鳌拜。

孝庄太后功成身退,逐渐淡出朝政。她没有像历史上许多权力女性那样贪恋权力,而是选择将舞台交给孙子,自己转入幕后。

即便如此,康熙在重大决策前仍会征询祖母的意见,孝庄太后也会适时提供建议,但绝不越权干政。

政治艺术家

孝庄太后的一生是政治艺术的典范。作为一名外族女性,她在满族统治阶层中求生存并最终掌握实权,展现出非凡的政治才能。

孝庄太后深谙权力的本质。她明白在男权社会中,女性若要掌握权力,必须采取迂回策略。

她从不与人正面冲突,而是善于利用合适时机,借力打力。面对多尔衮和鳌拜这样的强势人物,她选择先退让,再静观其变,最后找准时机行动。

她的政治手腕体现在对各种关系的处理上。

孝庄太后与满族贵族保持良好关系,又不疏远汉族官员;她重视蒙古各部落的支持,同时也注意笼络边疆少数民族。

这种全方位的人际网络为她提供了广泛的信息来源和政治支持。

孝庄太后还有一项特殊才能:识人用人。

她能够准确判断人的能力和品性,知道在什么时候信任谁,又在什么时候提防谁。

她培养了一批忠诚可靠的人才,为顺治和康熙两朝的稳定提供了人才支撑。

在权力的使用上,孝庄太后表现出难得的节制。

她从不滥用权力谋取个人利益,而是始终将国家和皇室的长远利益放在首位。

这种自律使她避免了许多权力女性常见的陷阱,也赢得了朝野上下的尊重。

超越权力的追求

孝庄太后不仅是政治人物,也有丰富的精神世界。随着年龄增长,特别是在康熙亲政后,她开始更多关注精神层面的追求。

孝庄太后信奉藏传佛教,同时也尊重满族萨满教和汉族儒释道三教。

这种宗教包容性反映了她开阔的思想境界。她在北京修建了多座藏传佛教寺院,既表达个人信仰,也促进了满蒙关系。

晚年的孝庄太后热爱园林和自然。她在宫中建造了风格独特的园林,融合蒙古草原的开阔与中国传统园林的精巧。

她特别喜爱一处有五间宫殿的院落,常在此处冥想和读经。这里成为她精神寄托的场所。

孝庄太后也是艺术赏析家。她欣赏满、蒙、汉三种文化的艺术作品,从书法绘画到音乐舞蹈。

她鼓励不同文化艺术的交流融合,这种文化开放性影响了整个清朝前期的文化政策。

1688年1月27日,孝庄太后在75岁时于慈宁宫去世。康熙对祖母的逝世极为悲痛,按照最高规格举行丧礼。

有趣的是,按照孝庄太后生前遗愿,康熙下令拆除她最喜爱的五间宫殿,在原址种植古松作为纪念。这个安排体现了孝庄太后淡泊名利的精神,也象征着生命的延续。

《--【·结语·】--》

孝庄太后从13岁的草原少女到影响大清三朝的太皇太后。

她凭借政治智慧、文化包容性和处事圆融,成功地在男权社会和多民族帝国中赢得尊重和影响力。

她不仅是权力的守护者,也是文化的桥梁,为大清早期的稳定和发展作出了独特贡献。