据美联社报道,乌克兰空军司令部通讯部门负责人尤里·伊格纳特当地时间29日透露,俄罗斯一夜之间对乌克兰发动自俄乌冲突爆发以来的"最大规模空袭",轰炸行动不断升级。

报道援引乌克兰空军消息称,俄罗斯共向乌克兰发射537件空袭武器,包括477架无人机和"诱饵"无人机以及60枚导弹。其中,249架被乌军击落,226架可能因受到电子干扰而失效。

救援人员在俄罗斯空袭乌克兰一处地点后灭火。

中东稍微消停,俄乌的关注度立马就上来了,乌克兰当初炸俄罗斯轰炸机有多爽,现在被揍的就有多狠。

俄军昨晚的大规模袭击,绝非一时心血来潮,而是精心策划的战略行动。

这个时间点的选择,既是为了削弱乌军反攻潜力,也是在西方援乌节奏放缓之际,试图用高压手段逼迫基辅回到谈判桌。

这应该是俄军自去年秋季以来,发动的最为复杂的多波次联合空袭。

俄军此次采用了精心设计的饱和攻击战术,目的是全面削弱乌军纵深防空体系。

攻击行动先以大规模无人机群拉开序幕。超过四百架作战无人机如同蜂群般从多个方向扑向西乌克兰的重要节点,成功牵制了乌军主要的防空力量。

就在乌军防空系统疲于应对无人机威胁时,更为致命的巡航导弹接踵而至。

图-95MS战略轰炸机群发射的Kh-101/Kh-55巡航导弹划,与黑海舰队发射的"口径"导弹形成犄角之势,前者采取迂回弹道突袭中部要地,后者则以直线轨迹直取南部战略目标。

攻击高潮,应该是来自俄军最新型的Kh-47M2"匕首"高超音速导弹和"伊斯坎德尔-M"弹道导弹组成的精确打击群,贯穿了乌军防线,在关键指挥节点上凿开致命的缺口。

外媒还报道,此次攻击序列中首次出现了朝鲜提供的KN-23导弹,这一新成员的加入不仅丰富了俄军的打击手段,更暗示着莫斯科在持久战中寻求外部支援的战略转向。

在战略层面,俄军的意图首先是切断乌军的后勤补给线:通过打击利沃夫州等西部要地,破坏乌军增援通道和防空系统维护基地。

然后就是摧毁关键的基础设施:比如重点攻击扎波罗热工业区和克列缅丘格铁路枢纽等等。

此次行动最值得关注的,是俄军作战模式的根本性转变--从早期的震慑性打击转向如今的持续性消耗,俄军显然在调整其战略方程式。

通过精确计算乌克兰防空导弹的库存消耗速率,配合对西方补给线的干扰打击,俄军正在重塑冲突格局的战略网络。

这种将战术行动与战略目标紧密结合的作战样式,预示着俄乌战场即将进入一个更为残酷的新阶段。

至于俄军为何还能组织起如此规模的攻势,答案藏在莫斯科的战争经济转型与不计代价的资源动员中。

乌克兰夏季反攻的窗口期已经打开。俄军很清楚,一旦乌军完成装备整合和兵力调整,战场主动权可能易手。

先发制人的大规模空袭,目的就是打乱乌军的节奏。俄军导弹和无人机重点打击能源设施、军工企业和交通枢纽,试图瘫痪乌克兰的战争机器。

这种战术在去年冬天就曾奏效,让乌克兰陷入电力短缺的困境。

目前西方援助的迟缓,给了俄军可乘之机。俄军选择此时加大攻势,就是要利用西方援乌的疲态。

莫斯科算准了乌克兰的防空弹药库存有限,持续的高强度空袭可以逐步消耗乌军的拦截能力。

俄军的战术一直在进化,早期依赖钢铁洪流的打法已被证明低效,如今他们更倾向于小股部队渗透、无人机精确打击和远程导弹饱和攻击。

这种打法虽然进展缓慢,但伤亡更可控,也更适合长期消耗战。他们不再追求闪电战式的胜利,而是用持久战拖垮乌克兰的抵抗意志。

俄军的战略意图很明显,就是在西方援乌出现空窗期时,用最大火力压制乌克兰。他们希望基辅在承受不住损失后,被迫接受不利的停火条件。

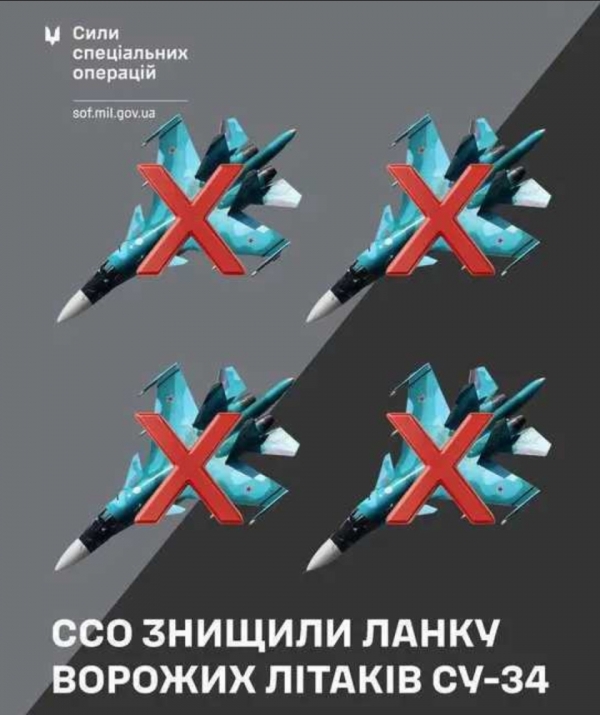

但乌克兰的反击能力仍在增强,前两天还干掉了俄军好几架苏34和直升机,其远程无人机和国产导弹的产能正在提升,双方的这场消耗战远未到终点。

乌军总司令亚历山大•瑟尔斯基6月27日也警告说,俄军在波克罗夫斯克方向已集结约11.1万兵力,创下开战以来该地区俄军兵力之最。

这一严峻态势意味着,一场大战即将来临,乌军将面临更惨重的人员伤亡和领土损失。在此情况下,寻求与俄罗斯达成和平协议,或许是乌克兰人最务实的选择。

最抽象的是,瑟尔斯基总司令本人出生于俄罗斯,其不少家人至今仍在俄境内生活。这明显是俄乌战争造成家庭离散一个具体悲剧,也是这场冲突中无数破碎家庭的缩影。

战争从来不是简单的军事对抗,这次俄军的大规模袭击能否达到战略目标,不仅取决于后续的火力强度,更取决于乌方和西方的应对决心。只是双方对抗的决心越大,用于填线的炮灰就得越多,就看谁耗得过谁。