翻阅日历,瞥见闰六月的时光即将流尽,七月初一赫然临近指尖。偶然听闻,这个平平无奇的农历初一竟裹挟着六十年一回的风云际会--朔日、处暑节气、杨公忌日与所谓的黄道吉日竟奇妙交叠在同一天。

朔日之夜,墨玉穹宇难寻月影丝毫痕迹。古时谓之"朔日",老辈人口传夜间行走恐招蹉跎。细想来,不过是天光消散,路径模糊,几分对自然的敬畏便化作"早归"的嘱咐。而在北方阔野,田间劳作的人影已随渐染秋气的风开始奔忙,玉米须须焦黄;南方或许尚存着夏尾的热意,农人们在暑气里赶插晚稻的青秧。更玄的是一条老规矩随节气沉浮:处暑当日不能洗头,据说招头疼。其实此情此景,秋凉渐近草尖,水汽沁发之际易受风邪侵扰,身体感知早已默默揭示着天时的微妙变迁。

奇妙的是,朔日重叠着"杨公忌"的红字警示。家中泛黄的旧历书里,"杨公十三忌"如一个神秘标记悬于七月初一之上,将嫁娶动土这些大事谨慎地推出日子之外。而吊诡的是,就在同一天,黄道历书上偏以"定日"两字发出柔光--此日宜裁断,定方向。同一天,吉凶的面孔竟然模糊重叠,是宜伏藏谨慎,还是锐意进取?古人的智慧天平就在这神秘的刻度上左右摇摆,仿佛生命在谨慎与进取间本就无固定疆域。

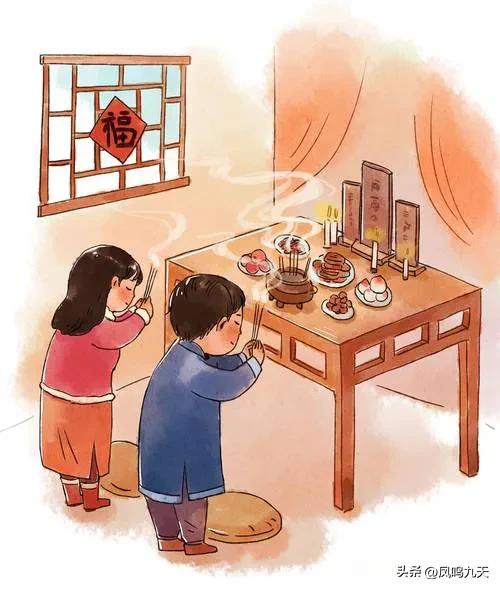

至于"三不"旧规,更是源于七月祭祖的肃穆想象。其一,祭扫需披灰着素,忌鲜衣。素净衣裳里裹着的是对过往的庄重体恤,一丝浮艳都算多余,曾听老人说,那些沉默的魂灵隔着烟火人间,终究喜欢清静朴素以托哀思。其二,夜色深处对墓焚祭,尤忌手机闪动强光镜头窥探,我见过几位老人严肃告诫:"荧荧蓝光岂不破那暗夜烛火的郑重?"最后,遗于坟前的纸钱祭果,如带泪的珍珠,再丰盛也万勿捡拾。在生者眼中固然可惜,但冥冥中那份对界限的遵守,却比几枚果子的得失沉重得多。

老者的态度各异:有人视旧俗如筋骨,不敢轻慢毫分;有人则不以为意--此非生活必循的铁律。然而,当这四重印记压在六十年仅见的日子上,那份肃穆感,便犹如老樟树下沉静的影子,压平了轻慢的心。顺从一次又何妨呢?老规矩如同旧箱底的生锈铜锁,你不必时时开启。可偶尔拂拭,那份仪式感与对过往的温柔敬意,如初秋的风拂过心头,带着不易察觉却深沉恒久的力量。

1这尘封日历上的特殊日子,它自身的厚重早已超越了吉凶是非的对立。面对这份时间的慷慨馈赠,敬畏与温情,终归是人穿过时光时心里最朴素又深沉的体面行李--纵世事翻涌无定,心头存一点肃穆回望,总非坏事。