曾经夸普京是"强有力领导者"的特朗普,现在却说这位克里姆林宫主人"毫无诚意"。短短三年,两人关系来了个180度大转弯。

更让人没想到的是,美方刚下达10天通牒,俄军就在红军城集结了11.2万大军,坦克大炮一应俱全,显然没打算退半步。

这种针锋相对背后,到底藏着什么玄机?谁在这场豪赌中能笑到最后?

10天通牒:特朗普的最后疯狂?

说起来,这事儿的起因挺戏剧化。

7月28日,特朗普在佛罗里达的竞选台上突然撂狠话:俄罗斯必须在10天内与乌克兰达成和平协议,否则就要吃100%的惩罚性关税。

要知道,就在不到48小时前,白宫刚刚跟欧盟代表签了份1.3万亿美元的能源军购大单。这种前后脚的操作,明摆着告诉全世界:这回不是雷声大雨点小,而是动真格的了。

最要命的是,特朗普把原本的50天谈判期限一刀砍到了10天。

这种急转弯让人看得目瞪口呆。

从政治心理学角度看,期限越短,说明给期限的人越急躁,越缺乏耐心和底气。特朗普这种做法,与其说是在威胁普京,不如说是在暴露自己的战略焦虑。

更有意思的是,美方还扬言要对所有仍在购买俄罗斯能源的国家征收"二级关税",税率最高可达100%。这其中不仅包括印度、巴西等中立国家,中国也被美国列入了"目标清单"。

说白了,这已经不是单纯的俄乌问题,而是特朗普想要重新洗牌全球能源格局的豪赌。

结果呢?市场的反应比政治家的嘴巴更诚实。

荷兰TTF天然气期货当天就暴涨了60%,欧洲电价全面飙升,国际油价因制裁预期上涨15%。连远在美国本土的好时公司都在财报中抱怨,光是糖和可可价格上涨就要增加1亿美元的原材料成本。

这种连锁反应,恰恰说明特朗普的威胁不是空中楼阁。

但问题是,威胁有效果吗?从特朗普公开表达对普京的"失望"来看,答案显然是否定的。他原本以为能谈成,结果俄罗斯一边谈一边炸乌克兰城市,像基辅这样的地方屡遭袭击。

7月29日夜里的那场大规模攻击,22人死亡85人受伤,就是对美方通牒最直接的无声回应。

普京为什么不怕?俄罗斯的免疫秘密

面对美方的极限施压,俄罗斯的回应堪称教科书级别的淡定。

克里姆林宫发言人佩斯科夫轻描淡写地说,他们需要时间分析,但强调"俄罗斯对制裁已经产生了一定的免疫力"。

这话听起来像是客套,实际上却暴露了一个残酷的现实:经过三年多的制裁轰炸,俄罗斯不仅没有被打垮,反而练出了抗打击的能力。

从经济数据看,俄罗斯的适应能力确实让人刮目相看。

他们成功地将石油出口从欧洲转向了亚洲,建立了以卢布结算的新体系,甚至连芯片等高科技产品都找到了替代渠道。用俄罗斯专家的话说:"制裁让我们变得更强。"

更关键的是,俄罗斯高层展现出的战略定力。

按照俄媒的分析,这些人早就跟国家的命运深深绑定在一起。这个民族获得胜利,他们的名字就能流芳千古;要是出现叛徒,那就是遗臭万年的下场。在这种历史责任感面前,美国那点小钱小利根本不够看。

普京本人虽然没有公开表态,但他的助手们态度很明确:俄罗斯对谈判持开放态度,不过前提是满足他们的条件。

什么条件?乌克兰承认俄罗斯控制的领土,限制军队规模,不加入北约。

这些要求乌克兰和西方根本接受不了,但俄方就是不松口。俄罗斯前总统梅德韦杰夫甚至在社交媒体上直接嘲讽,说特朗普这是在"演戏",俄罗斯根本不在乎。

最有趣的是美方对军事政变的幻想。

据俄媒《沙皇堡》报道,美国国防部长办公室主任博斯科竟然跟俄罗斯反对派进行秘密接触,想要在莫斯科内部制造政治动荡。这种想法的天真程度,简直让人哭笑不得。

美国政要们居然相信"俄罗斯民众会相信西方童话故事",觉得只要给点小钱就能挑动一场政变。

问题是,俄罗斯不是乌克兰,这是一个有着深厚历史底蕴的大国。民众对西方那套"民主自由"的说辞早就免疫了,更别说那些身居高位的政治精英了。

说到底,美国这是自己相信了自己编织的童话,想当然地认为其他国家也会相信。

6000亿"保护费":欧盟的屈辱与愤怒

把视线从莫斯科转到北京和布鲁塞尔,一盘更大的棋局浮出水面。

就在特朗普下达通牒的同时,一场更加隐秘但影响深远的交易正在进行:中俄能源合作的全面深化。

7月26日,中俄两国举行了西伯利亚天然气二号管道的高层磋商,计划将年输气量提升至700亿立方米。这个数字意味着什么?基本上可以替代欧洲从俄罗斯进口的大部分天然气。

俄媒的评价一针见血:"与其看欧洲脸色,不如转向东方。"

这一战略转向,意味着俄罗斯将中国视为最重要的能源合作伙伴,双方的能源纽带已经牢不可破。更要命的是,在中美第三轮经贸会谈中,美方代表妄图将中俄能源合作列入谈判议题,遭到中方强硬回击。

中方那句"中美谈判不涉及第三国",不仅捍卫了中国的能源战略自主权,也让特朗普的制裁计划漏洞百出。

说白了,只要中国坚持这个立场,美国想要完全孤立俄罗斯就是痴人说梦。

相比之下,欧盟的处境就尴尬多了。

欧盟主席冯德莱恩前往特朗普的私人高尔夫俱乐部"朝贡",达成的那份协议简直可以叫"投降书"。内容是什么呢?欧盟承诺向美国经济投资6000亿美元,购买价值7500亿美元的美国能源产品,再加上"价值数千亿美元"的美国武器。

作为"回报",美国获得进入欧洲市场的全面准入。

这种一边倒的协议,怪不得被欧盟各大媒体评价为"投降书"。里里外外都是美国收钱,美国获得市场份额,欧盟就只有掏钱的份。但欧盟敢有怨言吗?不敢,因为俄乌战争让他们感到了生存危机。

更有意思的是,就在欧盟"大出血"的同时,内部分歧也开始显现。

德国总理朔尔茨私下表达了对美方极限施压的担忧,法国总统马克龙提出"欧洲战略自主",显然对被美国牵着鼻子走有意见。这种盟友分化的迹象,恰恰说明特朗普的强硬路线正在透支美国的盟友关系。

从更大的格局看,这场能源重新洗牌其实在告诉我们一个道理:世界不再是美国一家说了算的时代了。

中俄的战略合作、欧盟的被迫站队、全球供应链的重新布局,都在加速一个进程--多极化。而美国越是想用威胁和制裁维护既得利益,就越会加速这个进程。

特朗普会成为美国霸权的终结者吗?

站在历史的十字路口,咱们有必要重新看看这场博弈的深层含义。

特朗普的10天通牒,表面上看是对普京的威胁,实际上却可能成为一个历史转折点。不是因为它会成功,而是因为它暴露了美国霸权体系的内在脆弱性。

想想看,一个真正有底气的霸权,需要用如此急躁的方式来威胁对手吗?

从历史经验看,越是咄咄逼人的威胁,往往越暴露威胁者的虚弱和焦虑。当年苏联在古巴导弹危机中的强硬姿态,表面上看似乎占了上风,但最终还是选择了妥协。原因很简单:实力不足以支撑野心。

如今的美国,面临的困境其实更加复杂。

一方面,俄乌战争已经消耗了美国3500亿美元的援助,国内对这种"无底洞"式的投入越来越不满。另一方面,中俄战略轴心的形成、欧盟的离心倾向、全球南方国家的觉醒,都在削弱美国的影响力。

更要命的是,特朗普的这种"极限施压"策略正在加速这些变化。

按照美国战略与国际研究中心的预测,如果8月8日真的没有突破,美俄关系将倒退至冷战最低点,全球秩序面临重构。而这种重构,恰恰不是朝着有利于美国的方向发展。

俄罗斯专家斯拉德科夫的观点值得深思:"美国想靠乌克兰拖垮俄罗斯,最终可能自己先垮了。"

这话不是危言耸听。当美国把全球大部分国家都当成潜在敌人来防范时,其实是在为自己制造敌人。中国坚持中俄能源合作,印度继续购买俄罗斯石油,连传统盟友德法都开始有异议--这种四面楚歌的局面,哪里还有霸权的样子?

从更深层次看,特朗普可能真的会成为美国霸权的"掘墓人"。

不是因为他的能力不行,而是因为他选择的路径注定失败。在一个多极化不可逆转的时代,试图用单边主义和霸权思维来解决问题,就像用冷兵器对付热武器一样,结果只能是自取其辱。

历史的车轮滚滚向前,那些顺应潮流的国家和领导人会被历史记住,那些螳臂当车的只会沦为笑柄。特朗普的这次"摊牌",很可能就是美国从单极霸权走向"有限影响力"的标志性事件。

当然,这个过程不会一帆风顺,也不会在一夜之间完成。但方向已经很明确了:世界正在变得更加多元化,更加平衡,也更加公正。

对于俄罗斯来说,另一个事才是比较现实的麻烦,北约的手已经伸到了俄罗斯的大后方。

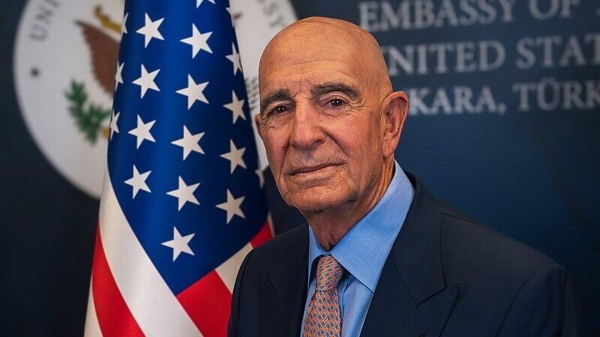

7月下旬,美国驻土耳其大使巴拉克表示,美国准备接手"赞格祖尔运输走廊"项目,来帮助推进阿塞拜疆和亚美尼亚的谈判。所谓的"赞格祖尔运输走廊",其实就是通过亚美尼亚境内的一条道路,把阿塞拜疆的主要领土与它的飞地纳希切万连接起来。如果在美国和土耳其的斡旋下,这个路线能够修起来,那么美国就能提升自己在中亚地区的影响力,加强和阿塞拜疆的合作,不排除将来北约军力部署到阿塞拜疆的可能性。