直到新中国成立,中国的边界问题其实还没有完全解决,依然有部分国土没有收回,为此我们做了很多努力。

其中在1960年和缅甸签下的边界条约,就用27000平方公里的土地换回了三个小片区域:片马、古浪、岗房。

我们为什么这么做?这笔生意到底亏了还是赚了?

一、片马、古浪、岗房为什么会丢失?

片马镇位于我国云南省和缅甸交界处,总面积为141平方公里,据记载,早从唐宋时期片马就已经被当时的南诏国统辖。

一直到清朝,当朝政府都在这里设有管辖机构。

18世纪,英国将殖民扩张的触手伸向了印度以及南亚地区。

于是英国就想方设法要控制缅甸,在他们看来,只要控制缅甸之后就能连接英国南亚区域的殖民地。

等到把南亚东南亚的殖民统治区连接起来,以此为跳板,英国再想从西南进入中国就轻而易举了。

为了达到这个目的,在攻占了缅甸全境之后,英国迅速往中缅边境的云南扩张。

当时清政府也察觉到了英国的意图,因此派出了驻英大臣曾纪泽前往和英国交涉。

然后英国就主动提出了一条滇缅边界线,这条滇缅边界线以萨尔温江为划分界线。

当时曾纪泽认为这个边境划分对大清还算有利,因此就同意了,但他们不知道这只是英国蚕食计划的开始。

片马在云南省西部连通大江大河,且土地肥沃矿产富饶,连接滇川藏缅四个地方,地理位置极其重要,因此英国做梦都想拿下这片地区。

1898年,英国驻华公使朱尔典和清政府总理衙门旧片马地区的归属问题进行商谈。

在被清政府拒绝之后,英国直接威胁:现在英国军队已经驻扎在边界线了,如果清政府不同意这个提议,那么就难以避免会起冲突。

这下就是赤裸裸的告诫清政府:反正这片区域我们已经占了,你答应最好,不答应就别怪我们直接动用武力。

不过即便英国出言威胁,当时的清政府还是不愿意就此丢掉片马地区,竭力争取了片马的主权。

最后英国干脆不装了,于1900年动用1000人开始对附近地区的村镇威逼利诱。

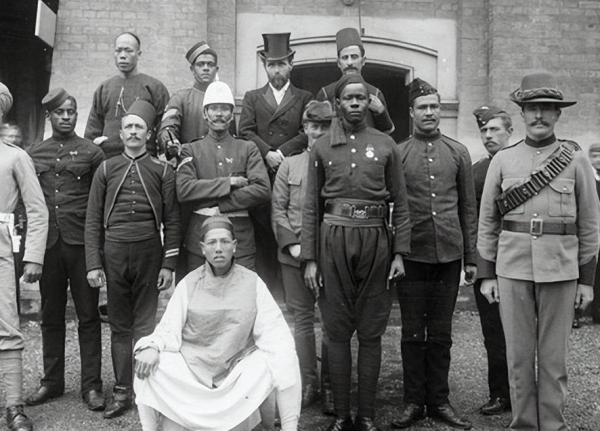

当时我国边境地区各少数民族团结起来抵抗英军,双方展开过多次激烈的战斗。

清政府虽然态度上抗议英国的做法,但毕竟当时清政府也摇摇欲坠,所以最终一直没有派出真正的军队支援。

英国最终趁虚而入把片马、古浪、岗房等地区收入囊中,一直到新中国成立之后,这些地方还不在我国的管辖范围内。

不过由于反殖民主义浪潮兴起,英国也从缅甸撤离,因此的这些界限的划分就成了我们和缅甸政府之间的事。

二、为了收回三地,我们做了哪些努力?

新中国成立之后,当时中缅边界大约有2000公里,大部分地区已经被划定,只有少部分地区尚存在争议。

其中就包括片马、古浪、岗房所在的尖高山以北的一段边境线。

当时我们和缅甸之间的关系还是比较融洽的,世界上的非社会主义国家中,缅甸第一个承认了我们。

但与此同时,缅甸对新中国也有着发自内心的恐惧,毕竟我们的体量实在太大了。

缅甸的首任总理吴努就明确表示过:缅甸和中国之间就好像羔羊与大象,羔羊经常会因为大象会不会发怒而提心吊胆。

那时候缅甸特别害怕新中国,如果入侵缅甸,缅甸完全无力抵抗。

更何况在吴努看来,中缅之间不止部分领土存在争议,还有国民党残部李弥的部队也逃亡缅甸,这也是一个绝佳的理由。

不过后来证明缅甸所有的这些担心都是多余的,新中国并不是一个穷兵黩武的军阀国家。

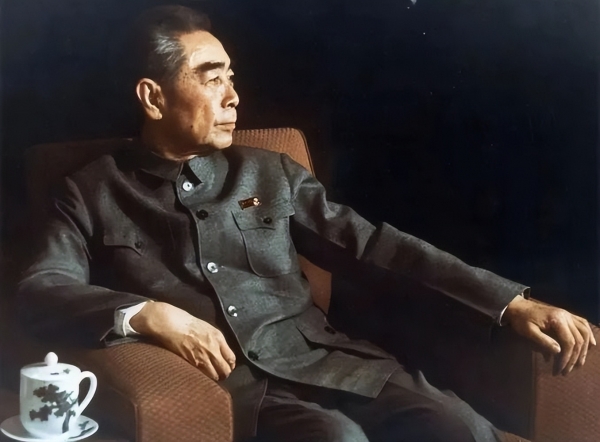

1954年日内瓦会议之后,周总理亲自访问缅甸。

在周总理和吴努会面的时候,吴努坦白了自己的忧心,为了缓解吴努内心的忧虑,周总理再次阐述了我们的和平共处五项原则。

中国愿意和世界上所有的国家和平共处,包括缅甸,中缅之间的边境争议问题可以通过协商来解决,在此前双方可以先发表一个联合声明。

这次的会面非常顺利很快,1954年6月29日,我们就共同发布了一份联合声明。

可能一些人会认为,对待缅甸其实没必要这么客气。

但大家不要忘了,当时新中国刚刚成立,我们不只和缅甸有领土上的争议,我们需要一个相对友好的国际环境,也需要有比较好的边境处理范例。

对待缅甸这样比较弱小的国家就擅自动用武力或者威胁,不是新中国的风格。

而且也可能造成后续和其他国家处理边境问题时产生更大的矛盾。

所以从1956年起,中缅边境问题是由周总理亲自着重处理的。

当时周总理甚至把从汉朝开始所有相关历史记载都梳理了一遍,确认我们对片马等地区领土主权的合法性,也更好的解决争议问题。

周总理的这份诚恳、新中国平等友好的态度让吴努非常满意,认为这样做是对双方都非常好的合理举动。

然后从1956年11月起,中缅双方军队各自撤出了争议地区,先保障边境地区的安宁缓和局势,再慢慢的友好解决。

唯一称得上阻碍的就是当时缅甸国内的执政党分为三个派系,他们意见不能互相统一,所以在谈判的时候就会有很多的顾虑和变数。

好在虽然中间有磕磕绊绊,但还是在1960年正式签署了中缅边界条约,片马、古浪、岗房经过缅甸方面同意,最终归还我国。

不过在此次的边境争议中,虽然我们收回了片马、古浪、岗房,但同时也是以放弃江心坡大约27000平方公里的土地作为交换条件。

为什么我们要用27000平方公里的土地换这三块小地方?以小换大我们能有其他好处吗?

三、为什么要以大换小?

前面也有提到过,片马这个地区沟通川滇缅藏4个地区,交通地理位置非常重要。

而且我们用江心坡换的也不只有片马这些地区,还有班洪、班老部落。

而且江心坡的争议还更大,据记载该地从明朝永乐时期就开始被我国管理统辖。

等到清朝时期,我们和缅甸之间爆发了两次规模较大的战争。

在第二次清缅战争结束之后,缅甸战败并向当时的清政府臣服。

乾隆在80大寿的时候册封当时的缅甸国王为"阿瓦缅甸国王",别让他掌管木邦、孟干(即孟艮)、蛮莫等地。

但虽然说是让缅甸王帮忙管理,可以在事实上造成了缅甸对于这三个地区的统治管辖权。

并且在把这些地区交给缅甸王之后,清政府也没有再去过问。

时间长了之后,就导致缅甸对这些地区的管理反而更加深入。

等到清朝末年,对边境控制力日益薄弱之后,这些地区更加成为缅甸的实际控制范围。

不过后来缅甸又被英国殖民,再加上清朝末年清政府对边界的控制已经形同虚设,江心坡等地区的部落差不多处于独立的状态,既不受清政府管辖,也不受缅甸统治。

直到民国初期,江心坡依然没能被收回我国,一直没能对江心坡进行有效实际的控制管理。

所以等到1948年缅甸独立的时候,江心坡被早早收入缅甸克钦邦。

所以对于江心坡这一片地区,直到新中国成立的时候我们并没有对其进行实际的控制。

在之后和缅甸之间的谈判过程中,虽然说是用江心坡换了片马等地区,实际上是用本来就存在争议的地界当做退让的筹码。

当然,江心坡27000平方公里这么大的土地没有真正收回来确实是遗憾的。

然而我们换回交通要道片马等地区,总的来说是非常划算的。

虽然我们在谈判过程中一直保持着友好克制,但在原则问题上我们丝毫不予退让。

在成功解决该区域的领土争议之后,为当时我国解决边界问题起到了很好的示范作用。

在和缅甸友好解决边境争议之后,也打破了当时美国联合其他帝国主义国家共同构建的包围圈。

当时美国为了遏制我国,特意组了一个东南亚条约组织,日本、韩国和台当局都加入其中。

我们和缅甸之间的正常交流就打破了这个封锁,也让我们的边境更加安静,不用腾出更多精力来应付这些。

这让艰难的新中国初期阶段在东南亚外交方面有了一个比较好的条件,对我们的后续发展非常重要。

所以才说用江心坡换片马等三个地区确实比较划算,如果没有前期打下的基础,后面或许也很难发展起来。

我国在处理边境问题的时候考虑的是非常全面的,迄今为止,我们还有部分边界线没有真正敲定,希望在接下来的谈判中可以顺利进行。