曹操临终前,将年仅5岁的幼子曹干托付给长子曹丕。

谁都不曾料到,幼小的曹干居然拉着曹丕的手,直喊"阿翁"。

这位未及父亲膝盖的小男孩,稚气的称呼,竟成了曹魏内部关系的一条纽带。到底是无心之语,还是曹操的智慧?

托孤的决定

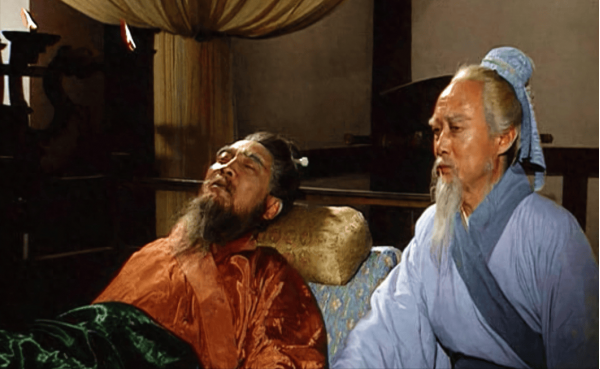

建安二十五年(220年),曹操已经卧病在床,气息微弱。这位曾在乱世中纵横捭阖的"枭雄",此时变得安静而凝重。

曹操虽然身边有亲人守护,心中却始终放不下那个年仅5岁的儿子--曹干。

曹干自小丧母,父亲又年迈体弱,整个曹家似乎没人特别亲近他。此时,他稚气未脱,坐在床边,看着父亲的脸,时而低头玩弄衣角,完全不懂眼前的变化。

曹操的目光落在小儿子身上,内心百感交集。这孩子年幼,待自己走后,朝堂局势复杂,曹干难保不受到伤害。

思忖片刻,曹操将目光转向长子曹丕。曹丕身材高大,年纪已到不惑,站在病榻旁显得格外沉稳。

曹操深知,曹丕自小便是才智超群、心思缜密之人,正因如此他才将曹丕视为自己的"继承人"。可在曹操心底,却始终记挂曹丕的个性。

曹丕城府极深,为达目的向来不择手段。他与弟弟曹植的争斗就足以证明,兄弟间的关系在曹操死后恐怕会更加紧张。曹操既不能让年幼的曹干独自长大,也不想因为权力斗争让家族分崩离析,于是他决定用一招"托孤"试图稳定曹氏家族。

曹操将曹丕唤到床前,轻轻将曹干的小手拉过来,交到长子手中。

曹干眨着黑亮的眼睛,满心茫然。他怯怯地打量着曹丕,似乎不明白为何要将自己的手交给这个严肃的兄长。曹操微微一笑,语气沉稳:"将弟弟视作己出,善待于他。"曹丕点头答应,神情显得平静,内心却感到一丝不安。

这时,曹操握紧曹丕的手,声音愈加低沉:"这是我对你的最后托付。"曹操虽然没有多说,但曹丕心中早已明白,父亲希望他肩负起维护家族的重任,照料弟弟、平息内部斗争。

年幼的曹干仍不明白发生了什么,眼神充满迷茫,只是依赖地靠在曹丕的身边。曹操深知自己所做的安排,不是为了显示自己的威望,而是为了在离去后留下一份稳固的根基。

建安二十五年十二月,曹操撒手人寰,魏王的家族传奇画上了句号。但这位枭雄留下的托孤之举,才刚刚开始生效。

高明的深意

在曹操离世后的日子里,年幼的曹干时常拽着曹丕的衣角,直呼他"阿翁"。

曹丕并没有责怪弟弟,反而笑着回应。这一声"阿翁"在宫中引起了不小的关注,有人觉得这是年幼的曹干不懂礼数,而另一些人则觉得这是"托孤"之后曹干自然产生的亲密之称。

实际上,曹丕对此并非毫无察觉。他知道父亲临终前的决定,远不只是让自己简单地抚养曹干,而是希望借此强化兄弟情谊。

曹丕明白,曹操曾苦心安排每一个细节,让弟弟从小便在他的庇护下成长。这不仅是为了让曹干平安长大,也让自己对家族的责任感在无形中加深。

此时,曹丕也逐渐领悟到父亲的高明之处:将年幼的曹干托付给自己,目的是在兄弟间建立起一种亲情的纽带。

曹操似乎深知,只有让曹干依赖自己、敬重自己,才能避免未来兄弟间的权力斗争。

尽管曹干年幼,对政治毫无所知,但他每每拉着曹丕的手,依赖地喊着"阿翁"时,曹丕却感到了一份特殊的责任。

黄初三年(222年),曹丕逐渐巩固了自己的统治地位。

他发现,正是这份托孤的亲情让他更加理性地对待兄弟关系。

他没有对弟弟们产生敌意,而是逐渐以宽容之心对待他们,这也让朝中臣子逐渐消除了对兄弟间争斗的担忧。

曹干依旧会天真地喊着"阿翁",这种称呼在宫中仿佛成了兄弟情谊的象征。

曹丕虽不再年轻,但在年幼的弟弟面前,他时常流露出慈爱的神情。他不仅照顾弟弟的生活起居,更在闲暇时亲自教导曹干学习礼仪和治国之道。

这种兄弟间的情谊渐渐让宫中的氛围更显和谐,而朝臣们也逐渐感受到兄弟和睦的力量。

初承重任的考验

父亲去世后,作为魏王的继承人,曹丕面临着繁忙的朝政事务,但他始终不忘对年幼的弟弟曹干多加照顾。

曹干天真无邪,常常因年纪小闹出各种笑话。

尽管如此,曹丕始终耐心地陪伴弟弟,甚至在面对一些"顽皮"之举时,依然表现出容忍。这一声"阿翁",虽简单却也让曹丕的责任感不断加深。

黄初五年(224年),曹干逐渐长大,懂得了更多礼仪规矩,对曹丕也愈加敬重。

曹丕在弟弟面前不再只是王者,更是兄长,留下的托孤之计让他感受到亲情与责任的双重压力。对此十分清楚,父亲不仅希望他统治好魏国,还希望他在维系家族和睦上尽心尽力。

曹丕在朝堂之上逐渐展现出宽容的一面,对曹植等兄弟也表现出和解的态度。

此前兄弟间的隔阂逐渐消融,尤其是在曹干的依赖下,曹丕发现自己对家族的情感更加深厚。年幼的曹干,正是他心中的一道纽带,提醒他时刻铭记曹操的教诲。

这一年,曹丕时常携弟弟一起巡游宫苑,或同坐一桌用膳,仿佛一对真正的"父子"。曹干对哥哥的依赖,使得曹丕内心的柔情愈加彰显。

这种托孤之计的深远影响,不仅让曹魏的家族关系逐渐稳定,也让朝堂内部少了许多争斗。曹丕逐渐明白父亲的高瞻远瞩,而这一份托孤之情,也成为他治国中至关重要的教诲之一。

通过亲自抚养曹干,曹丕逐渐培养出宽仁的心态。托孤不仅是父亲对自己的信任,更是让他在治国的道路上学会了责任与亲情的平衡。

宫中的生活逐渐安稳,曹干的成长也让曹丕渐渐放下戒心。曹操的安排已然起效,

曹丕曾感慨地对身边人说:"若无先帝教诲,我或许难以待人以宽。"托孤不仅改变了兄弟关系,更让曹丕体会到治国的智慧。曹操的良苦用心,在家庭和政权中逐渐显现出成效。

岁月流逝,曹丕的王位逐渐稳固,朝堂中的斗争趋于平和。而每当曹干见到曹丕,仍习惯性地称其"阿翁"。旁人虽觉得称呼有些逾矩,但曹丕始终微笑以对。

曹干对兄长的依恋,让宫中人逐渐明白了曹操的深意。

这位年幼的王子,不仅无意对权力产生野心,更以自己的方式维系着兄弟之间的关系。在这位小弟身上,曹丕看到了父亲的智慧,也看到了自己身为兄长的责任。

在曹魏的历史中,这种兄弟情谊少见,却在曹操的托孤安排下生根发芽。

托孤不仅使曹干平安长大,也让曹丕在亲情中领悟到了治国的要义。这场看似简单的托孤背后,实则蕴藏着曹操高超的政治智慧。