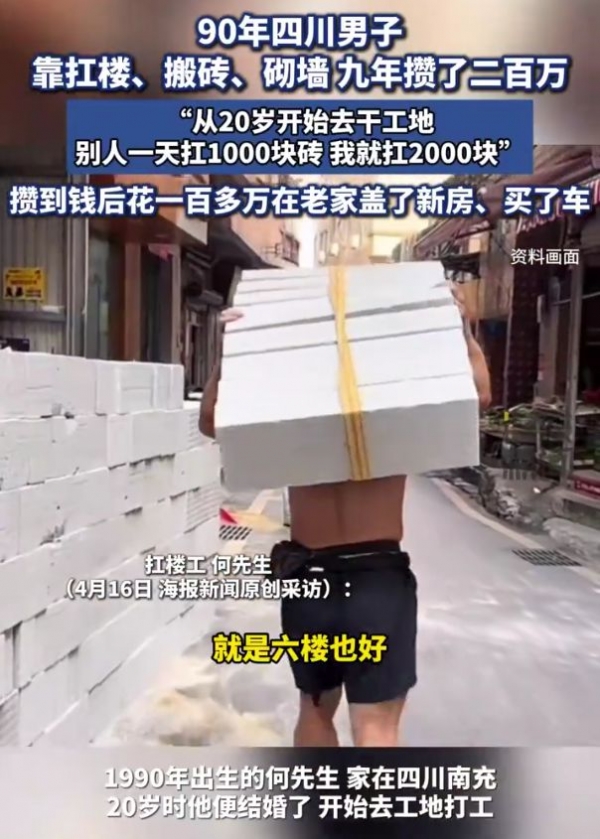

近日,四川90后男子搬砖9年攒下200万的故事,引起关注。出生于1990年的建筑工人何先生,用9年时间在工地扛砖、砌墙,累计搬运超过300万块砖,最终攒下200万元存款,其中100多万元用于在老家建房买车。他的经历被贴上"底层逆袭""勤劳致富"的标签,却也引发关于劳动价值、健康代价与社会现实的激烈争议。

何先生的"工地账本"显示,其收入从最初月薪3000元逐步攀升至2024年单月6万元,日均搬运量达2000块砖,远超同行平均水平。

一些网友将他视为 "草根逆袭" 的典范。他们认为在如今这个竞争激烈的社会,许多年轻人眼高手低,不愿吃苦,而何先生用自己的行动证明了,只要踏实肯干,即便从事看似不起眼的体力劳动,也能收获丰厚的回报。

有网友称:"在工地这种环境,日复一日承受高强度工作,没有几人能坚持下来,何先生做到了,真汉子!比起那些整天抱怨却不行动的人强太多。"

然而,有网友则对此事持质疑和担忧的态度。他们指出,何先生这种高强度的工作模式,对身体造成了极大的损耗。长期弯腰负重搬砖,让他患上了腰肌劳损,若不及时治疗,很可能发展为更严重的腰椎疾病。同时,也有人对何先生的成功能否复制提出疑问。根据相关数据,2023 年全国农民工月均收入仅 4615 元,何先生的 "日入千元" 在工地群体中实属凤毛麟角,绝大多数普通工人难以达到这样的收入水平,盲目效仿可能会陷入过度劳累甚至危及生命的境地。

有网友计算后质疑:"月入1.85万在工地是否可能?全年无休才能勉强达标。"有网友直言:"体力活现在多用机械,这种数据脱离现实。"但也有建筑行业从业者现身说法:在工期紧张的基建高峰期,熟练工人日薪千元确有实例,尤其承包计件工作时,超负荷劳动可能换取高收入。

也有人称,"这是宣传极端案例,暗示'不成功只因不够拼命',实则是转移矛盾。" 当"外卖员三年攒百万""快递员买房"等故事频现,有人看到希望,有人看到系统性困境下个体挣扎的悲壮。

有专家指出何先生的成功的因素:2016-2025年中国基建浪潮催生的用工红利、建筑业工人短缺带来的溢价空间,以及城镇化进程中农村青年对改变命运的强烈渴望。但其个人付出的代价同样触目惊心:腰椎间盘突出、手指变形、连续三年春节留守工地……网友感叹:"这是用健康换金钱,年轻时透支,老年恐难承受。"

但是,在自动化冲击下,纯体力劳动的价值正在缩水。物料提升机普及后,扛砖效率再高也难敌机械。何先生的转型之路--计划考取建筑工程师证书、承包工程--恰是应对行业变革的必然选择。他的故事与其说是"勤劳致富"的证明,不如说是传统劳动力市场转型的缩影:当体力优势不再,技术与管理能力成为新的生存筹码。

这场讨论的本质,是公众对"勤劳能否致富"的终极追问。在房价高企、收入分化的当下,何先生的200万存款既是一剂强心针,也是一面照妖镜。支持者从中看到"积跬步至千里"的可能;质疑者则警惕其被用作"心灵鸡汤",掩盖结构性问题。有评论尖锐指出:"若人人都需日扛2000块砖才能翻身,恰说明正常上升通道的狭窄。"

当我们在赞叹或质疑何先生的故事时,或许更应思考:如何让奋斗者的汗水不被时代洪流吞噬?又该如何构建一个让普通劳动者无需"拼命"也能有尊严生活的社会?答案,或许藏在技术进步、保障完善与机会公平的交汇处。