晋北挠搁、清徐背棍、高跷走兽……正月十五闹红火,山西独特的传统民俗活动丰富多彩,燃爆现场,令人难忘。

晋北挠阁

"挠阁"为晋北方言,"挠",意即"抬起、举高";"阁"有"仙阁""女孩儿"两层意思。晋北挠阁最有名的是代县峨口挠阁。其表演内容古老而传统、表演形式特殊而别致、表演道具原始而浑朴。

唐贞观版《代州志》中已有"挠阁"的记载。峨口佛光寺《雪山盛会碑记》记载有挠阁表演。万历版《代州志·杂艺》、光绪版《代州志·杂艺》均有记载。《代县志》(1988年版)称:"峨口的郝街、西村、楼街为本县挠阁发源地,后发展到聂营、阳明馕等地。

挠阁表演由乐队与表演队两部分组成。在鼓、唢呐、笙的伴奏下,由一壮汉和一小演员组成特殊的二人组。小演员是从村中选出的漂亮、机灵的五六岁的孩童,按照角色需要,浓妆描绘,身着鲜艳的古代戏剧服装精心装扮后,用宽布带牢牢缚在铁制的挠阁架子上。然后被体魄健壮的成年男子挠在肩上,孩子们便在空中开始了精彩的表演。

清徐背棍

清徐徐沟背棍最早起源于民间求神祭祀的抬阁,后来与传统戏曲神话故事相结合而形成。背棍通常由铁棍与背棍两部分组成,一般由两人表演。身强力壮的男子在下边,肩背一种专制的三角形铁架,铁架下扎于腰,中间搁于肩,上部为一个贴插座,贴插座上固定年龄几岁的小女孩和小男孩。

小演员就站在这架子上,背部紧倚铁棍,用白布将小演员从脚到腰和铁棍紧紧联结,形成一个整体。铁棍和铁架巧妙隐藏在演员的服装和道具中。这项艺术从打造、捆绑到插合表演,都准确掌握了重心与力量的平衡,堪称一绝。

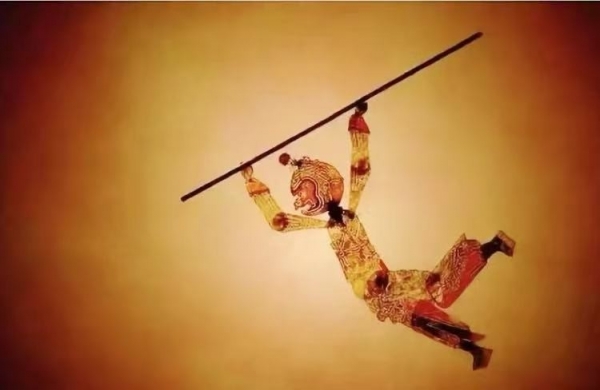

孝义皮影戏

孝义皮影戏是一门古老的汉族传统艺术,中国皮影戏的重要支派之一,因流行于山西孝义市而得名。据史料记载,孝义皮影在宋金时代已有班规、雕簇者存在,说明孝义皮影在宋金时代已发展成熟。

木偶制作精美、操作传神逼真、表演手段独特。孝义皮影的制作包括制皮、描样、雕镂、上色等十多道工序,这些繁杂的工艺步骤需耗费匠人数星期的时间。皮影戏,是让观众通过白色布幕,观看平面偶人表演的灯影而产生艺术效果的戏剧形式,戏中的平面偶人以及场面道具景物,是民间艺人用手工刀雕彩绘而成的皮制品。

高跷走兽

看似威武,却透着萌萌哒可爱的就是运城高跷走兽。这种罕见的表演艺术仅存于运城稷山县。据传,高跷走兽起源于古代人们为了采摘树上的野果而发明的一种方法--在腿上绑两根长棍以增加身高。随着时间的推移,这种实用技巧逐渐演变成了一种独具特色的跷技活动。

它盛行于清朝雍正初年,出现在规模盛大的庙会活动中,经久不衰,至今已有三百多年的历史。它是由两人表演的连体高跷,将人与兽巧妙组合,精心装扮,演绎一个个美丽的神话传说。

高跷走兽由兽头、兽身、高跷、服装、头饰、乐器等表演道具和表演艺人组成,制作采用竹片、布料、麻丝、麻纸、细绳、铁丝等为材料,通过绑缚、缝制、绘画、修饰等工艺,将高跷走兽塑造得栩栩如生、活灵活现、威武精美、光彩夺目。

正月十五来山西看花灯,赏非遗表演,感受红火热闹的山西民俗,与家人过个难忘的元宵佳节。