李斯那么聪明, 为何不帮英明的扶苏, 而去帮纨绔子弟胡亥继位?

在秦始皇临终之前,合伙假传诏书让赵高通知扶苏,将部队交给蒙恬,并赶往咸阳参与葬礼。然而,信尚未发出,秦始皇就去世了。

此时,除了李斯、赵高和少数几个宫廷内的幸宦外,几乎没有人知道秦始皇去世的消息。因为秦始皇没有正式立太子,李斯担心消息一旦传开,皇子们争夺皇位,势必破坏国家的稳定。为了保持局势的平稳,李斯决定将此事保密,百官奏事上食如故。李斯的做法在当时的复杂局势中确实有其积极的一面,但同时也给了赵高行事的机会。在赵高的策划下,李斯逐渐成为胡亥和赵高三人帮中的一员,三人联合伪造诏书,决定由胡亥继位并诛杀扶苏和蒙恬等人。在这个过程中,赵高是主谋,胡亥则是表面上的偶像,李斯则作为重要的支持力量。正如赵高所说:不与丞相谋,恐事不能成。李斯作为丞相,掌控着政府大权,他的立场在这个过程中至关重要。

在三人帮中,胡亥的目标是做皇帝,赵高早已暗中支持胡亥,而李斯则是为了自身的利益被拉入了这个局面。赵高明白,李斯与扶苏之间的关系是关键,便直接找到了李斯并开始劝说他。赵高直截了当地提到,始皇帝想要立扶苏,但信还未发出,事情尚未公开,而玉玺和扶苏的任命书都在胡亥手中。他暗示李斯,扶苏的继位意味着李斯可能会失去自己的地位,而胡亥的登基或许能给李斯带来更好的前景。

赵高很快指出,李斯与扶苏的政治理念有很大的分歧。扶苏常常直言上奏,反对秦始皇的某些政策,甚至公开担忧严法治国可能引发民众不安。而李斯作为法家代表,坚定支持秦始皇的法治理念,显然扶苏的上位将使李斯失去权力。与此相比,赵高认为胡亥的政策较为温和,似乎与李斯的法家思想更为接近。因此,李斯支持胡亥上位,显然有更大的个人利益。

与此同时,蒙恬作为扶苏的心腹,已经凭借自己的军事威望和战功,成为了大秦的英雄。扶苏和蒙恬之间有着深厚的战友情谊,而秦始皇要求扶苏将兵权交给蒙恬并参加葬礼,正说明蒙恬在扶苏心中的重要地位。如果扶苏继位,李斯丢掉相位几乎是必然的结果。而赵高则提醒李斯,大秦的光荣传统是不容忽视的,许多曾经位高权重的官员,最终都以失败告终。

李斯作为法家代表,深知在秦国的历史上,许多人失去了权位后,最终都没有善终。赵高提醒李斯,历史上那些曾经拥有权力的高官,最终都以悲剧收场。赵高以这种历史传统作为威胁,劝李斯选择支持胡亥。

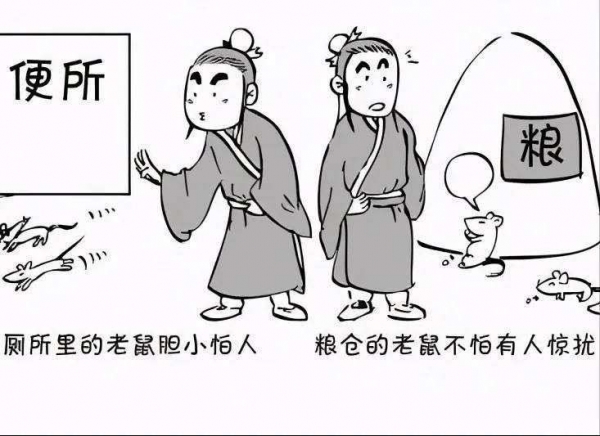

李斯虽然年轻时已经树立了老鼠哲学的观念:处境决定位置,但当时的局势让他不得不做出选择。他最终决定支持胡亥,并除掉了扶苏和蒙恬。然而,这个选择最终却使得他自己走向了悲剧。李斯的聪明反而害了自己,赵高最终将他陷入了困境,并将他置于死地,最终李斯被捕并被处死,三族被诛。

李斯的老鼠哲学让他在关键时刻选择了自保,而赵高则通过不断扩张自己的权力,最终将李斯推翻。赵高和李斯的关系是典型的君主与权臣的关系,李斯虽然为胡亥出谋划策,但在赵高眼中,李斯始终是一个潜在的威胁。赵高逐步借助胡亥的权力,最终将李斯从权力的中心逐出,换取了自己的更大地位。

回顾李斯和赵高的故事,虽然李斯的政治手腕远超许多人,但他最终却因为过于依赖自己的聪明才智而遭到失败。相比之下,赵高通过权力的积累和精明的手段,逐渐成为了大秦政权的实际掌控者。而李斯的悲剧也表明,在权力斗争中,任何一方的过于自信和聪明都可能为自己带来致命的风险。