关于血型,不少人只把它当作输血时的必要信息。

但近年来,一项涉及60万人的大型研究却引发了广泛关注:B型血人群,似乎更容易中风。

这到底是巧合,还是隐藏着被忽视的健康风险?

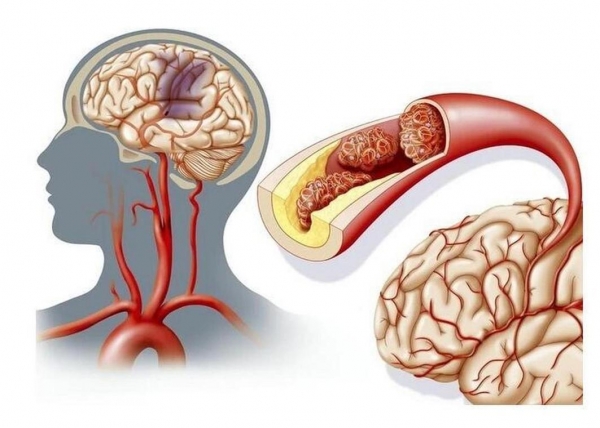

这项研究由美国国家卫生研究院牵头,历时数年,追踪了数十万人的健康变化。数据显示,相比O型血,B型血人群在55岁前发生脑血栓的风险,明显更高。这项结果一经公布,便在国内外医学界引起热议。

研究人员指出,这与B型血在血液凝固机制中的某些特点有关。

简单来说,B型血的人在遇到炎症或受伤时,血液更容易形成小的血块,一旦这些血块堵住脑部血管,便可能引发缺血性中风。尽管听起来有些吓人,但这并不意味着B型血注定要遭遇中风。

在血型与健康之间的关系中,医学界早有关注。早前,日本、欧洲也曾有类似报道,指B型血与某些疾病的发病率略高。但血型只是众多健康因素之一,生活习惯、饮食、压力管理等,才是真正决定健康走向的关键。

一位63岁的退休教师,身体一直不错,平时也注意锻炼,却在一次午休后突然言语不清、嘴角歪斜,被家人紧急送医。

检查结果是轻微脑梗,所幸发现及时,治疗后恢复良好。而让家属印象深刻的是,医生在翻看病历时提到,她是B型血,有可能在"凝血倾向"上更敏感,建议以后更加注意血压和血脂的管理。

这并不是说B型血就一定比其他血型短命,也不是说其他血型就能高枕无忧。O型血虽然在某些疾病上有"保护"作用,但也与某些胃肠疾病相关联。

科学家们发现,血型与血液中的"凝血因子"水平相关。特别是A型和AB型人群,体内一种叫"vWF"(血管性血友病因子)的物质水平通常较高,这种因子一旦异常活跃,会使血液更容易凝固,增加中风、血栓的风险。

这种倾向并不等于命运的判决书。举个通俗的例子:血型只是"先天的土壤",但真正决定植物长得好不好,还是阳光、水分和养料。也就是说,生活方式才是决定健康的主要因素。

有研究指出,规律作息、低盐低油饮食、适度运动,可以大大降低血栓风险,甚至超过血型带来的影响。很多A型血的人活得很健康,关键就在于日常的"自我管理"。

更值得关注的是,心理状态也会悄悄影响血管健康。长期处于焦虑、高压状态下,血压会升高,血管容易受损,血液粘稠度也随之增加。对于本身就存在凝血倾向的人群来说,这无疑是"雪上加霜"。

在生活中,很多人对血型的认知仍停留在"配不配"、"性格分析"等玄学层面。血型更像是身体的"基础设置"之一,虽然无法改变,但可以被理解与调节。

一些医生在门诊中观察到,B型血的中老年人更容易出现"血脂偏高""血压不稳"等问题,这也从侧面呼应了大型研究的发现。这些问题并非B型血独有,只是相对来说,B型血可能要更早、更积极地进行干预。

不少人关心,是否应该因为血型不同而进行"分型养生"?目前来看,这种做法尚无充分科学依据。真正有效的,是基于个体化的医学检查和干预,而不是仅凭血型决定饮食或锻炼方式。

了解自身血型的相关风险,确实有助于在健康管理上"提早一步"。尤其是中老年人群,若早已出现高血压、高血脂、糖尿病等"老三高",那么血型带来的附加风险,更应引起重视。

B型血人群,尤其是进入50岁以后,定期体检显得尤为重要。不仅要看血压、血糖,更要关注血脂、颈动脉斑块等指标。通过超声检查、血液检测等方式,可以较早发现潜在风险。

在饮食方面,富含膳食纤维、低饱和脂肪的食物,对心脑血管具有保护作用。多吃蔬菜、水果、豆类,少吃油炸、腌制食品,是通用的健康准则。对B型血而言,更加值得坚持。

很多人误以为"瘦就是健康",内脏脂肪、血管弹性、血液粘稠度才是更隐蔽的风险因素。这些指标往往不会在体重秤上体现出来,却直接关系到中风等疾病的发生概率。

有研究显示,长期吸烟、饮酒,是诱发血栓性疾病的重要因素。尤其是血液凝固倾向较高的人群,更应避免这些习惯。即使已经多年抽烟,也不要认为"现在戒烟没用了",任何时候戒烟,都能减少未来的风险。

每个人的健康轨迹,都是多种因素共同作用的结果。血型只是其中一环,而不是全部。真正决定健康结局的,往往是那些日复一日的小细节:走路的步数,吃饭的咸淡,睡觉的时间。

对于B型血人群,不用恐慌,也不必盲目遵从所谓"血型养生法"。关键在于了解自身特点,结合科学建议,做出适合自己的生活调整。

提前预防,远比事后治疗来得更轻松。在健康这件事上,幸运从来不是天赋,而是选择--尤其是长期的、持续的选择。