全世界都知道,汽车产业是日本的命根子,美国就是日本的保护伞,但谁也没想到,有一天美国会大动干戈,向日本的命根子下手,美日关系这座看似坚固的堡垒,也开始往下掉砖头了。

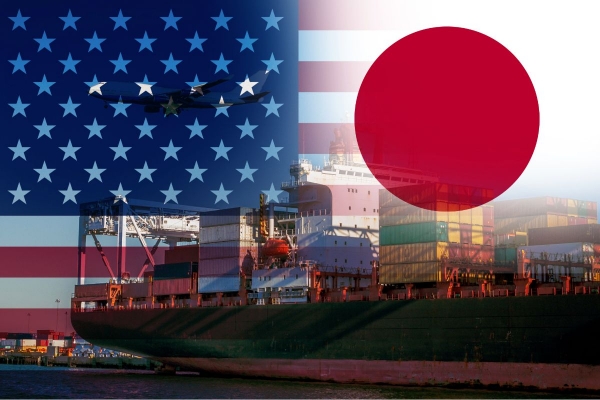

据日本《朝日新闻》报道,6月29日,美国总统特朗普接受采访时表示,美日贸易很不公平,日本不接受美国的汽车,但每年却有数百万辆日本汽车进入美国市场,因此,他可能会向日本发函,要求对方支付25%的汽车关税。近期以来,日本政府一直呼吁取消或重新评估美国对进口汽车加征的25%关税,但特朗普的言论表明,白宫对降低税率持否定态度。

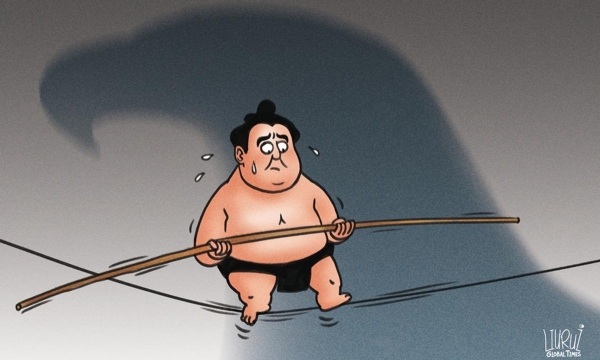

特朗普坚持对日本汽车加税,表面看,这似乎只是关于汽车贸易的争端,然而当我们掀开幕布,看到的却是美日关系这座看似坚固的大厦,在特朗普"美国优先"的狂风下摇摇欲坠的真实图景。

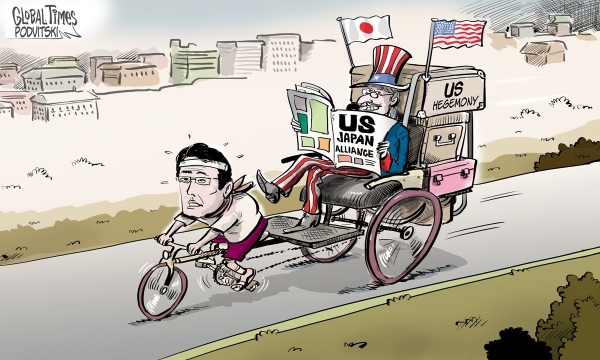

美日关系绝非寻常。第二次世界大战的硝烟散去后,这对曾经的敌人通过《美日安保条约》结成了特殊的同盟,这种关系被小心翼翼地编织成一种微妙的平衡,美国向日本提供至关重要的安全保护伞,而日本则在经济领域对美国表现出一定程度的配合与开放。

日本付出的保护费是实打实的。据公开数据,日本每年承担着驻日美军超过70亿美元的费用,比例高达驻留经费总额的74%以上,远超其他盟国。同时,日本在国防采购上也极度依赖美国,大批量购入f35战机、"宙斯盾"系统等昂贵美制装备。

在经济领域,这种配合更是渗透进日本的产业布局。为平息美国汹涌的贸易怒火,日本汽车巨头们自上世纪八十年代起便大举赴美投资设厂。今天,丰田、本田、日产等品牌在美国本土生产的汽车数量早已远超从日本直接出口的数量,这些工厂遍布美国各州,创造了数十万个就业岗位,成为当地经济的重要支柱,日本车企以巨大的投入,小心翼翼地维系着美国市场对自己的接纳。

数十年来,这种"安全换经济默契"构成了美日关系的基石。日本以经济领域的隐忍和让利,换取美国在安全上的坚定承诺;美国则凭借其超强军事力量,在东亚保持关键存在,同时确保重要盟友的经济体系向其敞开。

然而,特朗普的登场,仿佛手持一把美国优先的铁锤,不管不顾地砸向了这块维系多年的基石。他的逻辑粗暴而直接,一切都是交易,盟友也不过是待价而沽的筹码。

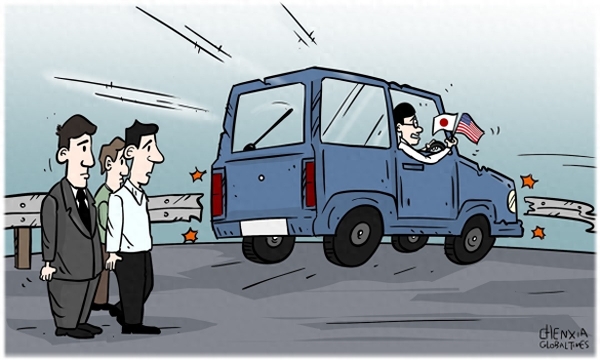

汽车关税威胁正是这种逻辑的冷酷体现。汽车产业是日本经济的脊梁,对美汽车出口更是其生命线,特朗普精确地掐住了日本的七寸,将关税大刀悬于其上,这种赤裸裸的经济胁迫,与盟友间应有的尊重与合作精神背道而驰。

更令日本心寒的是,这种威胁发生在日本极致的逢迎之后,无论美国要干什么,日本都全力配合,然而,所有的笑脸相迎、所有的战略投入,在特朗普的"交易艺术"面前,似乎都失去了重量。安全承诺的价值,在特朗普心中,似乎随时可以被一场贸易争端的蝇头小利所覆盖。

特朗普挥舞的关税大刀,其破坏力远不止于经济账面的损失,更深远的后果是它不可逆转地侵蚀着日本对美国安全承诺的信任根基。

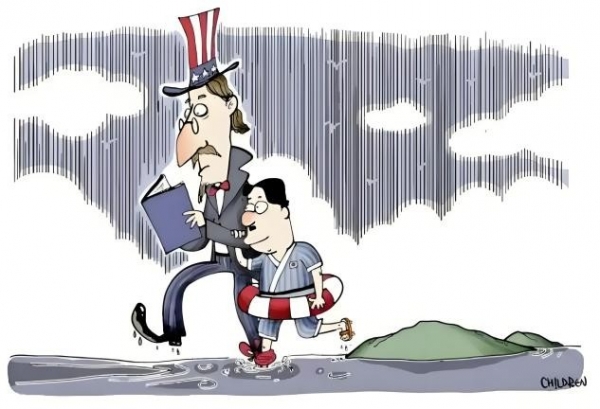

当日本惊愕地发现,他们的经济命脉可以被如此随意地当作施压工具时,一个根本性问题便无法回避,美国的安全承诺是否同样脆弱?是否会在未来的某个时刻,因总统个人的意志或另一场贸易争端而被轻易交易甚至撤回?

这种疑虑如同毒素,悄然渗透进日本战略界的思考,它直接推动了日本近些年加速进行战略调整,也就是多面下注。

日本在安全领域投入巨资,加速发展自身军力,寻求更大程度的战略自主,与此同时,日本在外交上展现出前所未有的灵活性。他们积极参与印太战略以平衡中国,却又小心翼翼地避免与中国交恶;它加强与澳大利亚、印度、部分东南亚国家以及欧盟的安全与经济合作,编织更广泛的伙伴关系网络,试图减轻对美国的单方面依赖。

特朗普以美国优先为名,对日本发起的汽车关税威胁,绝非一场孤立的经济摩擦,它是一次对美日同盟核心逻辑的粗暴否定与破坏,事实证明,经济上的配合换不来政治上的偏爱。

日本长久以来在经济领域的隐忍与付出,在特朗普的交易思维中失去了应有的尊重,当经济命脉成为勒索工具,那份被视为无价的安全承诺,其可靠性便不可避免地蒙上了浓重的阴影。

日本社会内部对美国信任度的悄然下滑,以及随之而来加速的战略自主与多边外交努力,正是这场信任危机的直接产物。这些变化并非一时意气,而是源于对"保镖"可靠性的根本性质疑,当保镖开始觊觎雇主的钱包,甚至动手抢夺,那么无论他曾经多么孔武有力,雇主也必须开始寻找后路,或者至少,要为自己多准备几把防身的钥匙。

特朗普留下的这道裂痕,早已超越贸易逆差本身,成为深嵌于美日关系中的一道结构性创伤,警示着世人,当"交易的艺术"凌驾于盟友的道义与责任之上,当保护者摇身变为勒索者,历经风雨构筑的同盟大厦,也将在美国优先的狂风中动摇。美日关系的未来,正笼罩在的阴影之下,其稳定性与方向,将深刻影响整个亚太乃至全球的地缘政治格局,一个失去信任的同盟,如同风中残烛,还能照亮多远的前路?