2025年11月22日,小雪节气,北方该下雪的地方,天空却晴得发亮,南方老农抬头望天,眉头皱起。

这种反常天气,在农谚里早有定论:最怕小雪是晴天。问题来了,晴天不好吗?为什么怕?

江南三省的天气密码

浙江农民说:"小雪无云大旱。"

湖南农民说:"小雪晴天,雨至年边。"

湖北农民说:"小雪见晴天,有雪到年边。"

同样是小雪晴天,三个省份的预兆完全不同。这不是迷信,是长江流域几百年气候观测的经验总结。

浙江人最直接。小雪这天万里无云,冬天必定干旱,长江三角洲地区,冬季降水本就稀少。

小雪节气若无降水,整个冬天的水汽循环就会失衡。土壤墒情跟不上,来年春耕时节,田里连泥都和不起来。

湖南的说法更有意思。小雪晴天,反而预示着从此之后阴雨绵绵,一直下到年底,这符合湖南盆地的气候特点。

小雪时节冷空气南下受阻,暖湿气流占据主导,接下来就是持续的低温阴雨天气。对水稻产区来说,这种天气比干旱还麻烦。

湖北介于两者之间,小雪见晴,预示年底前会频繁降雪。江汉平原的气候变化,往往比浙江湖南都要剧烈。

三省农谚的差异,揭示了长江流域季风转换的复杂性,小雪节气,正是冬季风和夏季风交接的关键节点。这天的天气状况,直接影响整个冬季的气候走向。

东北土壤冻结深度,小雪节气能达到10厘米,往后每天冻结1厘米,到节气末就冻了一米多,这叫"小雪地封严"。土壤封冻,是北方农业的天然保护机制。

可小雪晴天,气温偏高,土壤封不住,病菌虫卵在地里舒舒服服过冬,来年开春,虫害爆发。

暖冬陷阱

小雪晴天,往往意味着暖冬。暖冬听起来不错,实际上是个陷阱。

河北农谚说:"小雪雪满天,来年必丰年。"反过来理解,小雪无雪,来年收成就危险了。

为什么?

因为暖冬最大的隐患,不是冬天本身,而是来年春天的倒春寒。

小雪晴天,冬季气温比常年偏高2-3度,土壤不能有效封冻,地表温度始终在零度上下徘徊。这种半冻不冻的状态,对越冬作物最不利。

冬小麦的根系,在土壤封冻前会停止生长,进入休眠状态。如果冬季一直不冷,麦苗持续消耗养分,到春天返青时反而长势不足。

更致命的是,暖冬过后,倒春寒几乎是必然的。

气象学上,倒春寒指的是3-5月份,气温突然降到12度以下,持续3天以上。前春暖,后春寒,冷暖反差越大,危害越严重。

农谚说得明白:"大雪晴天,立春雪多。"

小雪晴天,大雪节气多半也是晴天,两个节气都晴,说明整个冬季冷空气势力偏弱。积累到春天,冷空气会突然发力,形成倒春寒。

3月下旬,4月上旬,正是冬小麦拔节、油菜开花的关键期。气温突然降到零下,麦穗冻伤,油菜花全毁。

已经播种的棉花、水稻,种子在土里发芽,遇到倒春寒,全部烂在地里。

1976年春天,华北地区就经历过一次严重的倒春寒,前一年冬天特别暖和,立春后气温迅速回升。

农民以为春天来了,提前播种,结果4月中旬,一场寒潮南下,气温骤降15度,大面积棉花烂种,损失惨重。

这就是为什么老农最怕暖冬。

消失的雪被

雪,对农业的作用,远比我们想象的重要。

农谚说:"雪盖三层被,来年枕着馒头睡。"

下雪时,气温在零度左右,雪花落在地面,形成疏松的覆盖层,里面充满空气,空气是最好的隔热材料。

土壤表面温度零下10度,雪被下面的温度能保持在零下2-3度,这层雪被,保护了越冬作物的根系。

更关键的是,积雪融化时,水分缓慢渗透进土壤,这种渗透方式,比下雨有效得多。雨水落在冻土上,大部分会流失,雪水融化速度慢,土壤吸收率能达到80%以上。

小雪节气下雪,来年雨水均匀,无大旱涝,这是几千年观测出来的规律。

小雪节气的降雪,调节的是整个冬季的水汽循环,这场雪下不下,直接影响春季的降水格局。

黄河中下游地区,小雪节气是初雪期。这场雪如果缺席,整个冬天的降水都会偏少。

华北平原,本来就干旱,冬季无雪,春季更旱。

山东农谚说:"小雪收葱,不收就空。"

大葱生长需要充足水分,小雪节气前后,如果持续晴天,土壤含水量下降。大葱茎叶中的水分也会减少,冻害风险增加。

霜冻一来,大葱里的水分结冰,细胞组织破裂,解冻后,葱体疲软中空,完全失去商品价值。

所以小雪前必须收完大葱,可如果小雪节气下雪,土壤湿润,大葱能在地里多长十天。这十天,产量能增加20%。

晴天和下雪,差的不只是天气,差的是实实在在的收成。

北方果园,小雪节气是冬剪的关键期,树木休眠前修剪,养分消耗少,来年长势好。

可小雪晴天,气温偏高,树木迟迟不进入休眠期。修剪时机往后推,剪口愈合慢,容易感染病害。

农谚说:"果园清得净,来年无虫病。"

冬季修剪,要清理枯枝落叶,集中深埋,这些枯枝里藏着虫卵和病菌。下雪天,冻死一大批,晴天,它们安然过冬。

河北农民有个习惯,小雪节气给果树树干涂白,石灰、硫磺、食盐,按比例调配。

涂白的作用,一是防冻,二是杀虫。小雪下雪,地面温度低,树干涂白效果最好。晴天温度高,涂白剂干得太快,附着力下降。

这些细节,决定了来年果树的产量和品质。

科学解读与应对

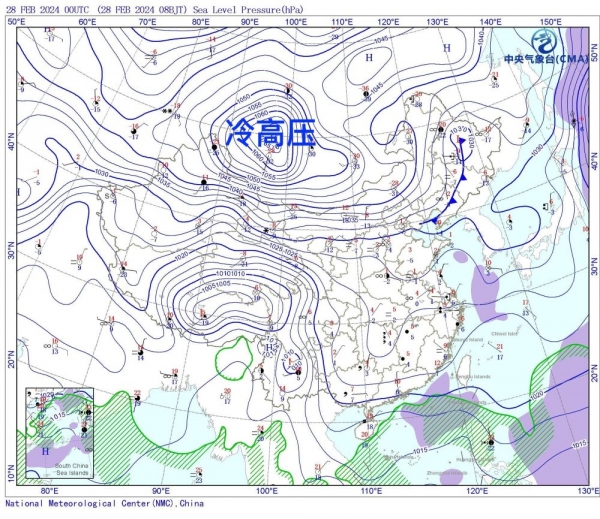

小雪晴天,从气象学角度看,说明冷空气势力偏弱。

西伯利亚冷高压,是影响中国冬季气候的主要系统。小雪节气,冷高压应该稳定建立,并开始向南推进。

如果这时候晴天,说明冷高压强度不够,或者位置偏北,暖湿气流占据主导,冬季就会偏暖。

偏暖的冬季,大气环流会出现异常。西风带位置偏北,极地冷空气无法顺利南下。

积累到春季,冷空气突然爆发,就形成倒春寒。

这是气候系统的自我调节机制,冬季欠的"冷债",春季一定要还。

农民没学过气象学,但几千年的观测,让他们摸清了这套规律。

现在的应对手段,比过去丰富得多。

小雪晴天,果树冬剪可以提前进行,修剪后立即涂白,喷洒石硫合剂。

越冬作物要人工浇灌,冬灌一次,相当于春灌三次。土壤墒情保住了,倒春寒来了也不怕。

大棚蔬菜,要加强保温措施。草苫、保温灯、双层膜,该上的都上。

牲畜圈舍,要提前检修加固,堵严缝隙,铺好垫草。

农谚说:"小雪棚羊圈,大雪堵窟窿。"

小雪晴天,气温不低,正好抓紧时间修圈舍,等大雪节气再修,手都冻僵了。

养殖户要准备过冬饲料,暖冬牛羊消耗自身脂肪少,但饲料要备足。万一倒春寒来了,外面放不了牧,全靠圈里的存粮。

鱼塘要清理淤泥,增加水位,水深保温效果好,鱼能安全越冬。

这些措施,都是根据小雪节气的天气状况,提前做出的调整。

农谚的智慧,不是让我们被动等待,而是主动应对。

小雪晴天不可怕,可怕的是不知道它预示着什么。

知道了气候规律,就能趋利避害。

现代气象预报,能提前7-10天预测天气,结合农谚的长期预测,应对措施可以更精准。

土壤湿度传感器,实时监测墒情,该浇水就浇水,不用凭经验判断。

温室大棚,智能控温系统,自动调节温度湿度,倒春寒来了,系统自动加温。

传统智慧加现代科技,这才是农业的正确打开方式。

小雪节气,只是一个时间节点,它提醒我们,冬天真正来了,该做的准备要抓紧。

晴天也好,下雪也罢,关键是顺应规律,提前布局。

老农抬头望天,看的不只是今天的天气,看的是来年的收成。

这份对自然的敬畏,对规律的尊重,才是农谚真正的价值所在。