俄乌战火未熄,中东枪声频仍,亚太这边刚刚稍显平静,日本就又迈出了一步危险的试探。

这一次,是由日本官方主导、配备美制装备的大型无人机直接飞临钓鱼岛海域上空,挑衅升级到了新高度。

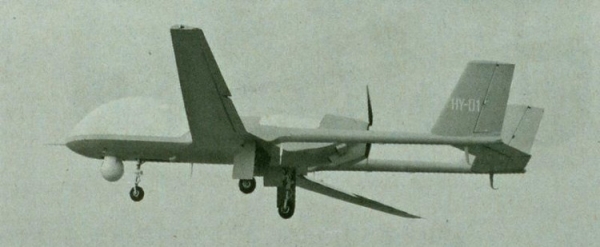

就在不久前,日本海上保安厅正式启用了MQ-9B"海上守卫者"无人机,明确表示将用于对钓鱼岛海域的"空中监控"。这不仅仅是一项新技术的投入,更是日本在钓鱼岛问题上战略姿态的实质性跃迁。

那么,日本为何选择在这个节点主动出击?中方的回应又将如何展开?

日本的"技术试探"早已开始,只是在等待一个时机

对于熟悉东亚局势的人来说,这次无人机的启用,绝不是日本的一时冲动。早在4月,就有多起目击报告显示,日本的MQ-9B无人机已经数次在钓鱼岛上空活动。

但彼时日本政府讳莫如深,既不承认也不否认,表面上维持克制,实则暗中观察。

这就是典型的"低调试探"策略。先以非公开方式进行部署,观察中方反应,舆论环境和国际关注度,再择机公开,逐步推进。

直到8月中旬,日本海保厅终于正式宣布,MQ-9B"海上守卫者"无人机将投入执勤,专门用于钓鱼岛海域的空中监视任务,并将对中国海警船进行拍摄和情报收集。此举是一次官方盖章的武装挑衅。

要知道,这种无人机可不是普通的民用航拍器。MQ-9B是美军现役重点装备之一,配备高精度雷达和光学摄像设备,可长时间滞空、远程操控。

它的到来,是实打实地准备将钓鱼岛主权争议技术化、军事化、常态化。

"海空联动"背后,是日本将主权争议系统升级的战略图谋

刚刚过去的几个月,日本右翼势力和渔船频频在钓鱼岛海域制造事端。先是右翼组织公然宣称要"登岛宣示主权",后有多艘渔船在日本官方默许下"误入"争议海域,甚至还有民用飞机非法飞越钓鱼岛上空。

这些零星事件看似无组织、无计划,但现在看来,却与无人机的部署形成了明显的"海空联动"趋势,这也许是有预谋的政策演进。

更值得注意的是,这架无人机并非日本自研,而是由美国提供。换句话说,日本并不是在单打独斗。

面对技术挑衅,中方不会用沉默作回应

对于无人机的启用,中方的态度非常明确,主权寸步不让,行动绝不后退。

回顾2024年的数据,中国海警船在钓鱼岛海域的执法行动多达355天,创下自2012年钓鱼岛风波以来的最高纪录。这一数字是对中国主权主张的实际行动证明。

中方通过常态化、立体化的执法体系,将钓鱼岛的维权行动推向新高度。除了海上执法,直升机警戒、雷达监控、舰艇巡逻已经形成完整闭环,确保在任何时间、任何角度都能对非法入侵作出迅速反应。

而面对日本的无人机挑衅,中方的态度更不会含糊。外交部已多次强调,钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土,任何外部势力的干预都不会动摇这一事实。

中方将继续加强执法力度,强化技术手段,确保在主权问题上不让步、更不退缩。

技术压制制造不了政治优势,反而可能招来战略反噬

而日本似乎沉迷于"技术压制"的幻象之中。他们认为,有了高端无人机,便能在监控上占据主动,甚至营造出某种"掌控局势"的假象。但现实是,技术从来无法决定主权归属。

无论无人机多么先进,它的飞行轨迹也绕不开钓鱼岛属于中国这一基本事实。无论摄像头如何高清,它所拍摄的每一帧画面,其实都只是在记录中方执法的正当性。

更讽刺的是,日本这些年热衷于引入美制装备,这种做法短期内或许看似"安全",但长期来看,只会让日本失去独立性。

美国可以提供技术,却不会为日本在钓鱼岛问题上"背锅"。一旦局势失控,真正面对中国的是日本,而不是美国。

如果无人机继续挑衅,中方反制绝不会手软

当前的局势,是在主权底线上的一次次逼近。如果日本继续派遣无人机对中方海警船进行拍摄、干扰甚至广播警告,那就不仅仅是"监视"行为,而是对中国主权的直接侵犯。

中国拥有完整的法理依据与历史证据支持钓鱼岛主权。无论是清朝官方文献,还是二战后的国际安排,钓鱼岛从未脱离中国。

日本的所谓"实际控制"不过是冷战时期美国托管政策的历史遗留问题,根本站不住脚。

一旦日本无人机行为越界,或造成中方执法船只安全风险,中方不会排除采取技术压制、电子干扰甚至强制驱离等手段,坚决防止事态失控。