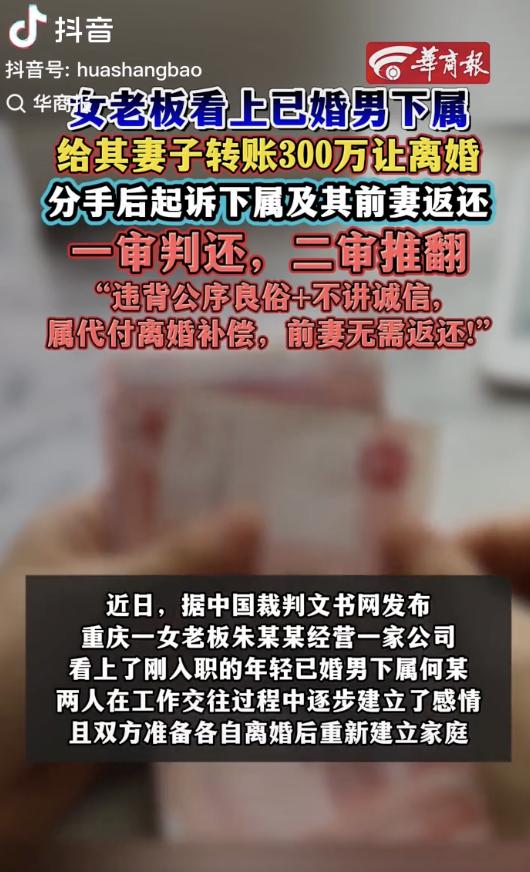

近日,重庆一场涉及婚外情与巨额财产纠纷的案件引发广泛关注。一家公司的女老板朱某某看上了刚入职的年轻已婚男下属何某,两人在工作交往中逐渐产生感情。

图片来自微博热搜

为与何某结婚,朱某某替何某向其原配妻子陈某转账300万元,作为离婚补偿和子女抚养费。 金钱撬动了婚姻关系--陈某同意离婚,朱某某与何某开始同居生活。

然而好景不长,共同生活一段时间后,朱某某发现双方并不合适,决定分手。随后她一纸诉状将何某和陈某告上法庭,要求返还那300万元。

图片来自华商报

一审判决:违反公序良俗,应当返还

一审法院审理认为,这300万元款项违背公序良俗,属于无效赠与,判决前妻陈某需返还。

这一判决看似合理--毕竟,朱某某作为"第三者",用金钱干预他人婚姻,明显违反了社会公德和婚姻法律制度。法院认定赠与无效,符合民法典的基本精神。

然而,陈某与何某不服一审判决,提起了上诉。案件进入了二审阶段,迎来了意想不到的逆转。

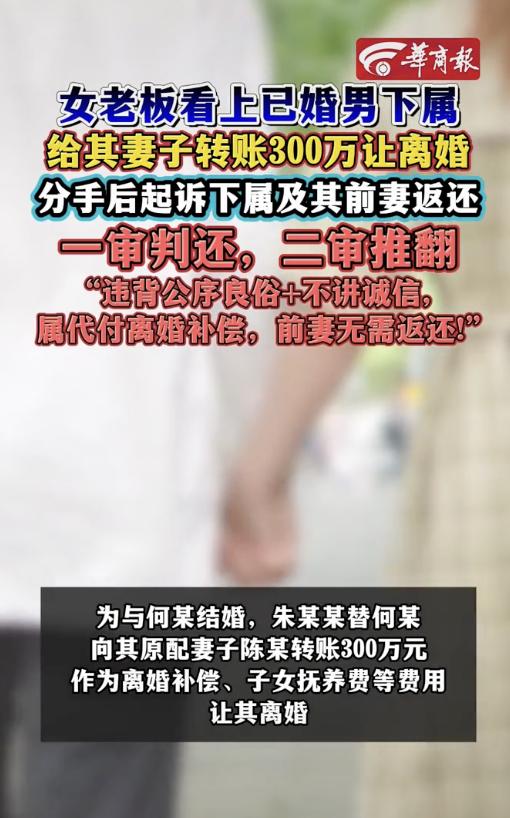

图片来自华商报

二审逆转:证据不足且违反诚信原则

二审法院经过细致审理,作出了完全不同的判决。

法院认为,朱某某提供的证据无法证明她明确具有向陈某赠与的意思,而这些款项实际上是代何某向陈某支付的离婚补偿、子女抚养费等费用。

更关键的是,二审法院指出朱某某的返还请求有违公序良俗和诚信原则。完成给付后又主张无效而要求返还,这种行为本身就是不诚信的。

法官参酌"因不法原因所为之给付不得请求返还"的法理,最终驳回朱某某的全部诉讼请求。

图片来自大参考

法律解析:三重违法性与深层法理

从法律角度看,这类婚外情中的财产赠与存在多重违法性。

违反婚姻忠实义务:夫妻间负有相互忠实的义务,第三者插足并试图用金钱破坏他人婚姻,直接违背了这一基本原则。

违背公序良俗:以破坏他人婚姻关系为代价的财产转移,违背社会基本道德准则,与社会主义核心价值观相悖。

本案中二审法院运用的"因不法原因所为之给付不得请求返还"法理,体现了法律对不诚信行为的否定性评价,防止有人利用法律达到不正当目的。

图片来自网友评论

结语:

判决结果可见:朱某某提交的所有证据都证明不了她是"赠与"陈某钱,反而坐实了她是在"代何某支付离婚费用"。

法律不会同情那些先是用金钱撬动他人婚姻,关系破裂后又试图通过诉讼讨回损失的行为。无论多么富有,任何人都不能凌驾于公序良俗与诚信原则之上。