你有没有仔细看过手里的人民币?你有没有发现上面有一个"错别字"?不信你自己拿出来看看,不管是纸币还是硬币,都有一个字写得不一样。你可能觉得这没什么大不了的,但其实这背后有着深刻的历史和文化原因。为什么人民币上要用"圆"而不用"元"?为什么这个"错别字"从来都没有改过?

一、人民币上竟有错别字?

在数字化的今天,尽管现金支付逐渐式微,但仍然是不可或缺的支付方式。人民币作为中国的法定货币,其设计和印刷一直备受关注。然而却很少有人关注到1元硬币上的"元"与其他纸币上的"圆"之间存在的差异。

需要明确的是"元"和"圆"并非单纯的错别字,而是在特定语境下使用的两个通用词汇。1995年国家明确规定"元"为人民币的法定单位,成为正式文件、财务结算的唯一指定单位。而与之不同的"圆"字则被特意保留在人民币上,这涉及到我国悠久的货币文化和历史。

从秦始皇统一度量衡和货币开始,我国的货币形状逐渐趋向圆形。这一传统一直延续至今,纸币上的"圆"不仅仅是形状,更是文化和祝福的象征。在1948年中央发布的人民币纸币中,"圆"字被保留下来,这是为了延续中国货币历史的传统,同时也为了通过这一独特的设计表达出对生活的祝愿和对传统文化的尊重。

这种对"元"和"圆"的巧妙运用并非仅仅停留在形式上的区分,从1995年起"元"成为法定单位,这不仅是对于货币体系的规范,更是为了与国际贸易和金融体系接轨。保留"圆"在人民币上,是对中国悠久的货币文化的一种延续,也是对传统价值观念的一种表达。

二、错别字背后的历史文化

为了更好地理解1元硬币上的"元"与其他纸币上的"圆"之间的错别字之谜,我们需要回溯到中国货币的演变历史。始于秦始皇时代的度量衡和货币统一,我国的货币形状逐渐由各种异形走向圆形。

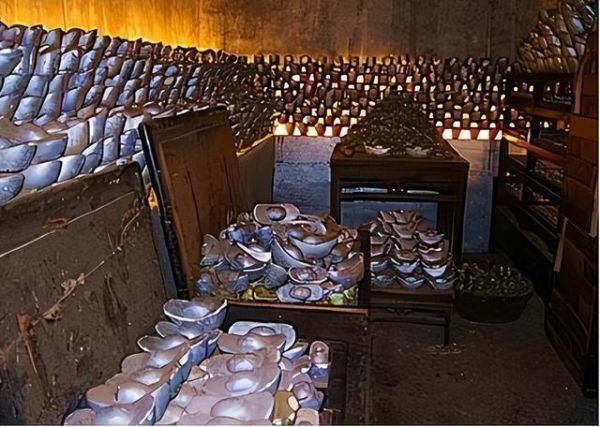

在中国货币演变的历史中,形状不仅仅是一个外在的特征,更是文化和时代的印记。在秦始皇统一六国之前,各国各具特色的货币形态使得货币交换变得复杂困难。而秦始皇的统一度量衡和货币制度的实施,形成了统一标准,将各地的异形货币融合成外圆内方的"秦两半"。这一设计使得交易更加便捷,也为圆形货币的形成奠定了基础。

自那时以来元代的银铸货币、宋朝的交子、元宝等纷纷登场,但它们都以圆形为主导形状。进入近代随着铜板退出历史舞台,洋圆、银元、袁大头等纸币形状依旧延续了圆形的传统。这无疑表明了"圆"在中国货币史上的举足轻重的地位。

1948年中央发布的人民币纸币上的"圆"字并非偶然之举,而是对这一传统的延续和对历史文化的致敬。在设计人民币的过程中,设计者们充分考虑到了历史文化的渊源。

三、错别字的设计之谜

保留"圆"的设计,不仅仅是对历史文化的回溯,更是对传统价值观念的沿袭。为了更全面地理解这一设计之谜,我们需要深入探讨"圆"字的历史意义和其在中国文化中的象征。

从字形上来看"圆"寓意天圆地方,代表着宇宙的完整和和谐。这一象征早在古代中国哲学思想中就有所体现,认为圆形象征着天地之道,是一种至善至美的形态。在中国传统文化中"圆"常常被赋予积极的寓意,代表着完美、团结和和谐。将这一意象嵌入人民币设计中,使人们在使用货币的同时也沉浸在这种美好的文化意蕴之中。

对"圆"的设计还承载了对人们生活的美好祝愿,在传统中国文化中圆形寓意着团聚和圆满。这可以追溯到古代对家庭和社会的理念,认为一个圆满的家庭、和谐的社会是最为美好的状态。将"圆"字保留在人民币上,不仅是对个体经济状况的反映,更是对整个国家繁荣富强、社会安定祥和的美好祝愿。

人民币的设计中每一个细节都被精心考虑,而错别字的保留更是一种设计的巧妙之举。这不仅仅是为了避免简单的错别字修正,更是通过设计元素来传递深远的文化内涵。

结语

人民币上的"圆"并非错别字,而是一种设计的艺术。纸币方正而"字圆",硬币圆润而"字方",融合了传统和现代的特点。这种细腻的设计,形成了一种不可复制的独特符号。