在生命科学的领域中,一项引人关注的研究正在展开,那便是关于"镜像生命"的探索。

生命分子的手性特性是这一研究的重要基础。

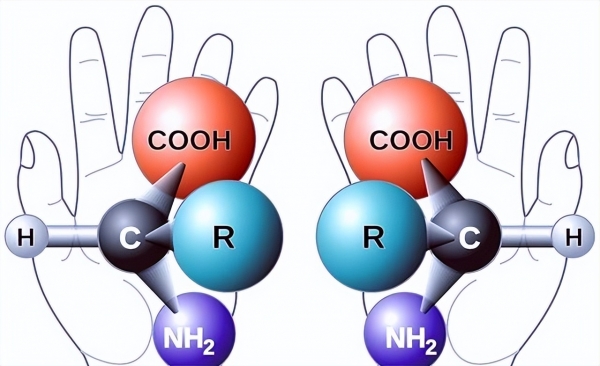

在地球上,生命体中的DNA和RNA中的核苷酸是"右旋"的,蛋白质中的氨基酸是"左旋"的,这种特定的手性选择为生命体的化学反应提供了一致性,维持着地球生物圈的稳定运作。而"镜像生命"作为一种假想的生命形式,提出后引发了科学界的广泛探讨。它由与自然界相反手性的分子构成,若将地球上的生命视为一个特定的"镜像",那么"镜像生命"便是这个"镜像"的反面,其中DNA和RNA中的核苷酸可能是"左旋"的,蛋白质中的氨基酸可能是"右旋"的。

这一概念并非仅停留在理论层面,近年来,科学家们在实验室中进行了一系列深入研究。

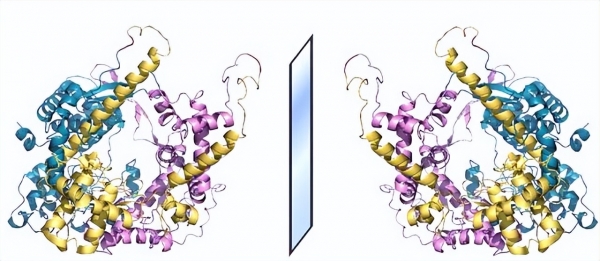

早在2016年,哈佛大学的生物学家乔治·丘奇及其团队取得了一项重要成果,他们成功合成了镜像版本的DNA聚合酶。DNA聚合酶在DNA复制和转录过程中起着关键作用,如同建筑施工中的重要工具,是生命遗传信息传递和表达的关键参与者。

这一成果为构建"镜像生命"的基础框架提供了可能性。此后,其他研究团队也相继在这一领域取得进展,合成了镜像RNA、镜像蛋白质以及其他复杂的镜像分子。

在实验室中,科学家们精心操作,严格控制反应条件,确保合成的镜像分子具有正确的结构和性质。每一次成功的合成,都是他们经过无数次实验和尝试的结晶,凝聚着他们的智慧与汗水。随着研究的推进,科学家们认为,创造微小的"镜像生命"--"镜像细菌",在未来或许能够实现。然而,这一研究也带来了一系列潜在的风险和挑战。

自然界中包括人类在内的生物,其免疫系统大多依赖于分子手性,而"镜像细菌"独特的分子手性,可能使其对现有的免疫机制产生抵抗,导致免疫系统难以有效应对。同时,目前人类使用的抗生素大多基于分子手性发挥作用,"镜像细菌"可能对这些药物具有天然的抗性,使得治疗变得困难重重。

此外,"镜像细菌"还可能对生态系统造成严重破坏。它们可能在生态系统中迅速繁殖,占据特定生态位,排挤其他生物,打破生态平衡,引发一系列生态问题,对地球的生态系统产生深远影响。面对"镜像细菌"带来的潜在威胁,许多科学家发出了强烈呼吁,要求停止相关研究。他们担心一旦"镜像细菌"从实验室泄漏到自然环境中,将会带来难以预估的严重后果。

"镜像细菌"可能会对人类健康造成直接威胁,引发大规模感染,且由于现有抗生素无效,治疗将极为困难,给医疗系统带来巨大压力。同时,"镜像细菌"对生态系统的影响也将是灾难性的,可能导致许多物种灭绝,破坏生态平衡,影响整个生态系统的功能和稳定性。

尽管创造"镜像细菌"并非易事,即使是最乐观的估计,也需要耗费相当长的时间,并且在这个过程中存在诸多风险。创造"镜像细菌"需要攻克许多技术难题,需要大量的时间和资源投入。

而且,即使能够成功创造出"镜像细菌",也无法完全杜绝其泄漏的风险。尽管实验室管理严格,但仍可能存在疏漏,一旦"镜像细菌"泄漏到外界,后果将不堪设想。