2025年2月8日,全国生猪价格普遍下跌,不少养猪户叫苦不迭。各地市场行情一片低迷,这背后究竟隐藏着什么?供需失衡,真的是罪魁祸首吗?

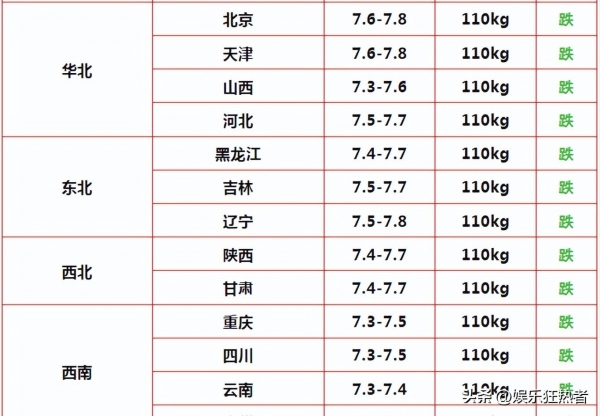

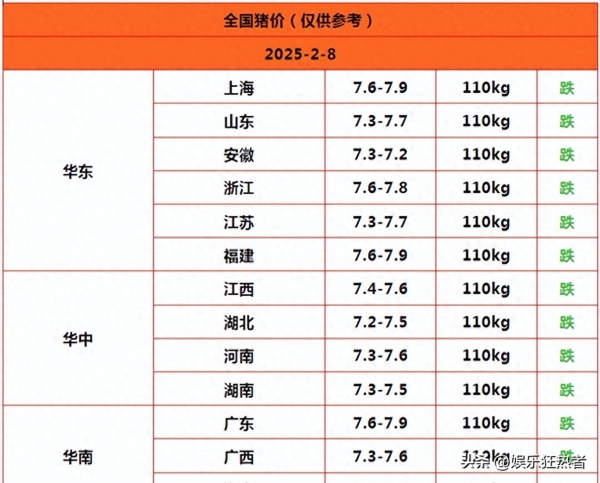

全国各地猪价在2月8日呈现普遍下跌态势。根据农业农村部监测数据和部分省份的市场信息,华东地区部分区域的猪价跌破每公斤10元,华中、华南地区也出现了不同程度的下滑。以河南为例,部分地区的猪价已跌至每公斤9.5元左右;而广东、山东等南方省份,虽然价格相对较高,但也出现了不同程度的下跌。东北地区受季节性因素影响,猪价相对稳定,但整体也呈现弱势震荡。这种价格下跌并非个例,而是全国普遍现象。 这种持续低迷的猪价,让不少养猪户面临着巨大的经营压力。 我们该如何解读这一现象?

持续低迷的猪价,当然与市场供需矛盾脱不开关系。 一方面,随着国家对生猪养殖业的扶持力度加大以及养殖技术的提升,生猪供应量显著增加,市场出现供大于求的局面。根据农业农村部的数据,全国生猪存栏量持续增长,出栏量也创下了历史新高。另一方面,受多种因素影响,猪肉消费需求并未同步增长,甚至出现一定程度的下降。 经济增速放缓,消费者购买力下降,以及人们饮食结构的改变都是潜在因素。 这使得市场上生猪的消化速度缓慢,供需失衡的矛盾日益突出。

让我们听听养猪户和屠宰企业的声音。 在河南一位规模较小的养猪户李先生告诉我:"现在猪价这么低,养一头猪几乎不赚钱,甚至还要倒贴饲料钱。很多同行都撑不住了,考虑转行了。" 而一家大型屠宰企业的负责人则表示:"目前的猪价确实比较低,我们也在努力调整收购策略,尽量维持一定的收购量,但价格下跌的趋势很难逆转。" 大型猪企,例如牧原和温氏,虽然拥有相对较强的抗风险能力,但仍然面临着利润下降的压力,不得不调整出栏策略。

与其他国家相比,我国的猪肉价格虽然相对较低,但也存在结构性问题。 例如,发达国家在生猪养殖和供应链管理方面更为成熟,价格波动相对较小。 而我国则需要进一步完善相关政策,提高养殖效率,促进产业升级,才能有效应对市场波动。 当前,猪价波动不仅影响养猪户的收入,也关系到"菜篮子工程"的稳定,以及居民的日常生活消费。

面对持续低迷的猪价,如何应对? 基于现有信息,笔者认为,政府需要加强宏观调控,在保障市场供应的同时,也要关注养猪户的利益,避免出现大规模的养殖户退出。 同时,也需要引导消费者理性消费,避免盲目囤积。 对于猪企来说,需要积极调整生产策略,提高生产效率,降低生产成本,增强市场竞争力。 对于消费者来说,则需要理性看待价格波动,根据自身需求进行购买。

短期来看,猪价可能仍将维持低位震荡。 但从长期来看,随着消费需求的回暖以及供需关系的逐渐平衡,猪价有望逐步回升。 不过,这需要各方共同努力,才能确保生猪市场的长期稳定和健康发展。 未来,技术进步、疫情防控、消费升级等因素都将对猪价走势产生重要影响。我们需要密切关注这些因素的变化,才能更好地理解并应对市场波动。

这并非一劳永逸的方案,需要持续的努力和监控。 我们期待一个更加稳定、健康、可持续的生猪市场,让养猪户安心养猪,消费者放心消费。 我们也希望通过持续的关注和深入的分析,为相关企业和政策制定提供参考。