9月12日清晨,"人民海军"官方账号发布了一则消息,我国第三艘航母福建舰一路南下,首次通过台湾海峡,将赴南海开展试验和训练任务。

然后,岛内很快有了反应。台防务部门按惯例表示"全程掌握",并出动舰艇在海峡中线以东活动,岛内媒体密集跟拍航迹图。与此同时,社交平台上开始猜测这是不是入列前的最后一程。

把时间往前拨一下:2019年11月,山东舰曾通过台湾海峡;12月17日,山东舰在三亚入列。这次节奏很像,所以不少台媒揣测福建舰可能赶在9月下旬到10月初之间,完成一个重要节点。事实未官宣,但时间上的"压缩感"确实存在。

接着看福建舰自身的节拍。过去一年多,它完成多轮海试,科目从平台航行,到飞行支持系统,再到综合保障,逐步往深里走。每次海试回来,舾装和调试的画面都会更新,说明问题在一项项清单上往下划勾。

为什么要南下?一是南海方向更接近未来主要驻泊地,补给、维修、机场群都在一条链上;二是热带海况更复杂,更适合做高强度科目。再说,航母编队要练协同,南部战区那边的驱逐舰、补给舰力量齐整,拉得起来。

目的地多半还是海南三亚方向。那里有专门为大型舰建的泊位,拖带、岸电、弹药和油料设施都到位,旁边还有舰载机保障的场地。这种"到港即能训"的安排,能把入列后的磨合期压短。

技术上,大家最关心的是"电磁弹射"。简单说,就是让舰载机更稳更快地起飞,减少损耗,提高 sorties 的连贯性。福建舰海试一路往南走,也是对长距离航渡、设备稳定度和远海补给的一次综合检验。

舰载机配套同样要跟上。外界多次拍到歼-35和空警-600的试飞与陆基适配训练,这意味着舰上飞行甲板的节奏、着舰指挥、维护保障,都在按"成体系"往前推。等到正式入列,这套"人机场械"能更快拧到一起。

与此同时,岛内舆论出现了明显分化。有的媒体把正常训练解读成"施压",有的网友更关注技术细节和节拍表。海军方面多次强调,这类行动是年度计划内安排,不针对任何特定对象,按程序走就是了。

把镜头拉远一点,南海最近的麻烦事不算少。菲方在仁爱礁、黄岩岛一带的小动作不断,域外军舰飞机也常来凑热闹。在这种环境里,谁能快速到场、稳定在场,谁就更有底气把秩序维持住,这不是喊口号,是要真本事。

如果接下来形成"山东舰+福建舰"在南海方向的常态轮换,效果会很直观。一个主训,一个主备,交替顶上去;遇到突发,两套指挥链可以无缝衔接。从下棋的角度讲,手里多一子,步子就更活,先手就更容易握住。

再看节点选择。海军有在重要日子入列的传统:2021年4月23日海军节,海南舰入列;2019年12月17日,山东舰入列。9月下旬到10月初有两个敏感日子--"九一八"和国庆日,若叠加重大仪式,象征意义不言自明。

很多人也会想到那张老照片。1980年,刘华清将军登上美军"Kitty Hawk"号,他踮着脚看设备的背影,成了几代人心里的"结"。从那时到今天,咱们从没有航母,到有两艘常态远航,再到第三艘即将入列,步子不小。

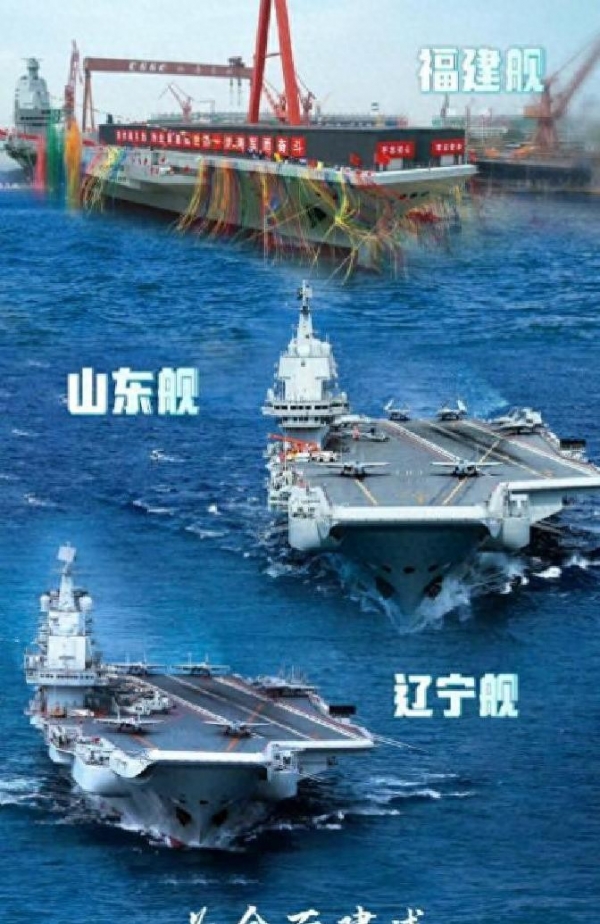

回头看这十多年,辽宁舰解决"会不会用",山东舰解决"能不能自己造",福建舰直奔"能不能更强、更稳"。核心要义只有一个:关键技术得在自己手里,部队训练得成体系,装备与人员得同步成长。

清晨的三亚港,拖轮在外侧慢慢调位,码头上系缆兵把缆绳抛出又拉紧,海风裹着热气扑面而来。下一次当舰岛上升起新舷号时,它会选在哪一天与公众见面,又会以多快的速度把完整的舰载机联队拉起来?