12日上午,菲律宾两艘公务船非法闯入中国铁线礁附近海域,其中一艘更危险撞击中国海警船。这场看似寻常的南海摩擦,却暴露出马科斯政府转移国内矛盾的险恶用心。

一、精心策划的碰瓷行动

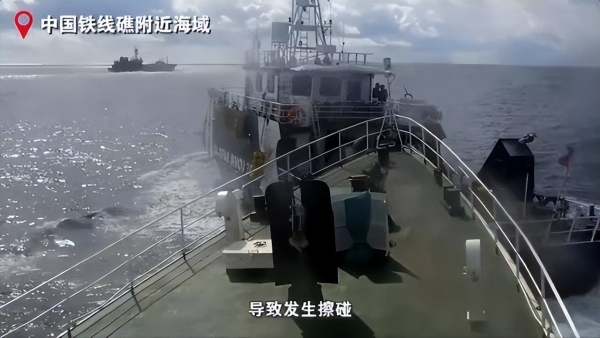

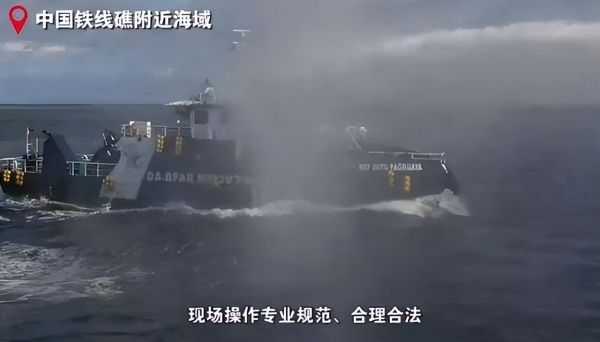

根据中国海警局通报,菲方公务船在12日上午9时许强闯铁线礁海域。现场视频显示,在中国海警依法发射水炮警告后,菲船不仅没有撤离,反而主动调整航向撞击我方船只。这种"碰瓷"行为已形成固定套路:先挑衅、后卖惨、再炒作。

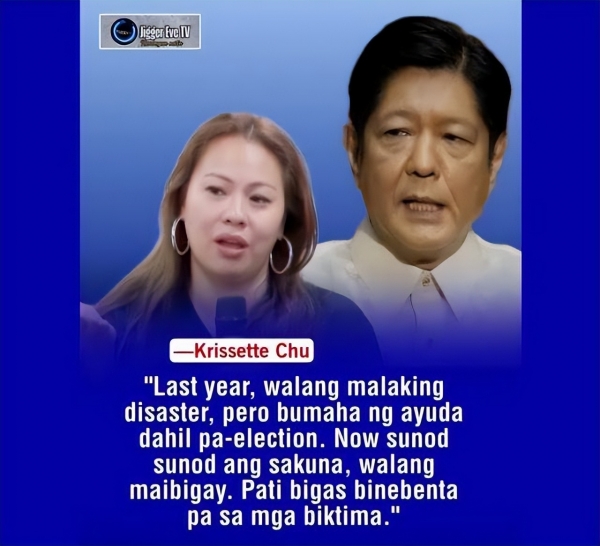

值得注意的是,这次菲方选择的挑衅时机极为微妙。就在事发前一周,菲律宾接连遭受台风"卡丁"袭击、7.4级地震等自然灾害,造成至少15人死亡,超200万人受灾。而马科斯政府被曝出将去年68亿比索(约合8.7亿元人民币)的救灾资金挪作政治献金,导致当前救灾物资严重短缺。

二、美菲同盟的虚假承诺

每当南海发生摩擦,美国驻菲大使馆的声明总是如约而至。这次卡尔森大使再次重复"美菲站在一起"的陈词滥调,但细心的观察者发现,美国除了口头支持,从未在实际行动上为菲律宾"撑腰"。

更具讽刺意味的是,在2023年美菲联合军演期间,美军舰艇始终与争议海域保持安全距离。这种"口惠而实不至"的支持,暴露出美国将菲律宾当作遏制中国棋子的真实意图。正如菲律宾大学海事专家卡洛斯所言:"我们正在为别人的战略买单。"

三、灾难背后的治理危机

在受灾最严重的北苏里高省,灾民玛丽亚·桑托斯向记者哭诉:"政府承诺的救济粮至今没到,我们只能靠椰子充饥。"而就在灾民等待救援时,菲律宾海岸警卫队却将仅有的4架救援直升机调往南海"巡逻"。

审计署报告显示,马科斯政府2022年防灾预算执行率不足40%,却有23亿比索(约合3亿元人民币)的救灾资金流向不明。这种系统性腐败导致菲律宾在灾难应对中屡屡失能,形成"天灾人祸转移矛盾"的恶性循环。

四、南海博弈的深层逻辑

从历史维度看,菲律宾对殖民者展现出的"斯德哥尔摩综合征"令人费解。西班牙统治期间实施的"强制劳役制"造成数百万菲律宾人死亡,美国殖民时期的"巴兰吉加屠杀"杀害了上千平民,日本占领时期更有超百万菲律宾人遇难。但如今菲律宾却将这三个曾经的侵略者视为"最亲密盟友"。

这种历史认知的错位,与菲律宾精英阶层亲西方的教育背景密切相关。马尼拉大学政治学教授阿尔贝托指出:"我们的教科书将殖民历史美化为'文明开化',这种认知偏差影响着外交决策。"

五、中菲关系的出路何在

要打破当前困局,首先需要菲律宾回归理性务实的对华政策。中国始终主张通过双边协商解决争议,2023年提出的"南海行为准则"磋商已取得积极进展。正如中国驻东盟大使所言:"我们的大门始终敞开,但红线也绝不容逾越。"

对菲律宾民众而言,更需要警惕政客将南海问题工具化的企图。社交媒体上已有网民发起"先救灾后政治"的话题,要求政府优先处理国内危机。这种理性声音的壮大,或许能为中菲关系转圜创造契机。

当马科斯政府忙着在南海制造事端时,菲律宾灾区正爆发新一轮抗议活动。这场政治秀不仅无法掩盖治理失败,反而让国际社会看清了某些政客"治国无能、挑衅有术"的真面目。历史终将证明,将民众福祉绑架在地缘政治战车上的行为,注定会遭到人民的唾弃。