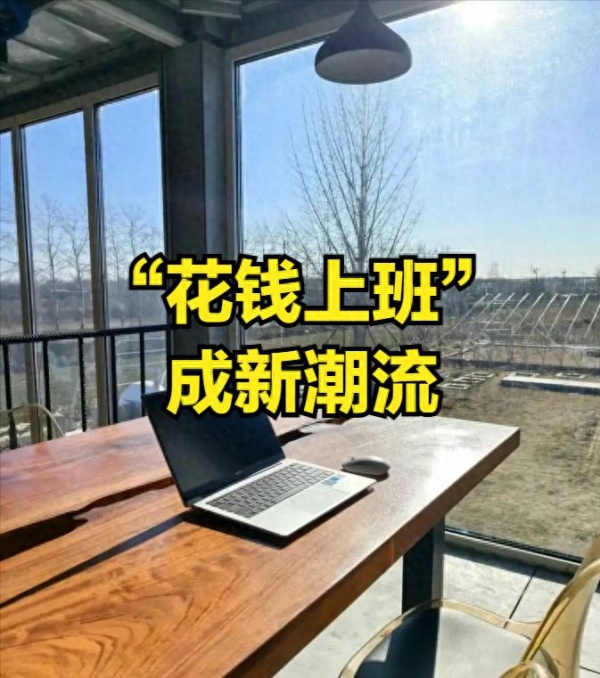

"每天花50块'上班',却不用打卡、不用见老板--这届年轻人,到底在图什么?"

最近,北京、上海等地突然冒出一批"假装上班公司",号称能提供"沉浸式办公室体验",甚至还能开"在职证明"应付家人。听起来像荒诞剧?但记者实地调查后发现:这里的人,居然全在认真工作!

所谓"假装上班公司",实则是共享办公空间的"网红变体",主要吸引三类人群:

1、失业过渡者:怕家人发现,每天"假装上班"维持体面;2、 自由职业者:受不了咖啡厅吵闹,需要专注环境;3、 小微企业主:用低价工位创业,甚至蹭资源合作。

魔幻案例一览:

- 律所"伪装"版:北京双井某律所出租闲置工位,租客清一色自媒体人,边"假装"边接单;

- 农场"治愈"版:郊外农场免费开放,白领边种菜边办公,称"比心理咨询管用";

- 直播公司"套壳"版:打着"假装上班"旗号,实为拉主播入伙带货,形成产业链。

"假装"的背后,是当代打工人的真实困境

- 失业者的体面谎言:有人被裁员后,每天去图书馆"装上班",只因"父母受不了打击";

- 自由职业的孤独战:居家办公效率低下?他们宁愿花钱买"同事氛围";

- 职场人的情绪刚需:"不是缺工位,是缺一个能哭完继续干活的地方。"

流量噱头下,藏着小微企业的生存智慧

那些挂着"假装上班"名头的公司,本质是资源整合高手:

- 律所靠出租工位分摊房租;

- 农场用免费办公吸引潜在客户;

- 直播公司借机筛选合作对象。

"哪有什么假装,都是生意人的精准收割!"

警惕!"新型办公"也可能变味

- 隐私风险:随便开"在职证明",小心成简历造假帮凶;

- 灰色地带:部分空间无营业执照,维权难;

- 情绪泡沫:短暂治愈后,焦虑真的能消失吗?

从"青年养老院"到"假装上班",这代年轻人总被贴上"躺平"标签,但真相恰恰相反--他们不过是用荒诞对抗荒诞,在夹缝中努力支棱起来。