11月19日,就在迪拜航展开幕当天,美国通用原子公司突然放出大新闻:10月21日在内华达训练场,一架F-22隐身战斗机首次从座舱里直接指挥了一架MQ-20"复仇者"无人机,完成了一次模拟空战任务。

这件事被美国军事媒体《战区》网站大肆报道,称这是"有人-无人协同作战"的里程碑,证明F-22将成为美国空军未来"协同作战飞机"(CCA)的主要空中控制节点。

听起来很唬人,但仔细一看,这其实是三家承包商:通用原子、洛克希德·马丁和L3哈里斯自掏腰包搞的企业内部演示,美国空军压根没掏钱,也没派人正式参与,如果要和中国空军当前的协同作战体系来对比的话,只能说差距有点大了。

▲松开操纵杆去倒腾平板

实际操作的细节看着就很离谱了:F-22飞行员得在高速飞行中低头盯着临时接进去的一台平板电脑,通过触屏下达指令给MQ-20。开过车的人都知道,高速路上玩手机有多危险,何况这是五代机在做高机动空战。

▲倒飞状态下用触屏控制无人机,图为双座教练机

美媒自己都承认,这只是个技术验证,用的是现成硬件拼凑的临时方案,离实战化还远着呢。通用原子公司发言人直言,这只是给未来的CCA铺路,真正的专用系统还没影儿,不过根据发言来看,他们还是很偏好搞一个平板……

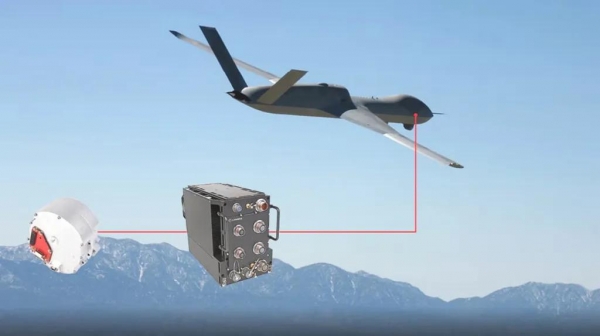

再来看被指挥的那架MQ-20。它是通用原子在MQ-9"死神"基础上改进的喷气式无人机,机身有一定低可探测特征,内部弹舱能挂3000多磅武器,最大时速能到400多节,留空时间20小时左右。听起来不错,但本质上还是个偏重对地监视和打击的平台,机动性一般,对空作战能力几乎为零,隐身水平也只是聊胜于无。

▲MQ-20无人机,非常普通

让F-22这种纯空优五代机去带这么个专门对地的飞机,除了暴露自己位置,不知道还有什么用,顶多算个功能展示。美军自己都说,MQ-20只是过渡测试床,真正的CCA增量1项目才刚开始招标,通用原子和安杜里尔的两款新设计还没首飞。

转头看看我们这边,前几天空军76周年微电影《梦远》里,攻击-11"玄龙"隐身无人作战飞机直接和歼-20、歼-16D同框编队,央视镜头给得明明白白。这可不是企业自娱自乐,而是实打实的部队训练画面,说明有人无人协同体系已经进入实战化阶段。

▲威龙、潜龙、玄龙同框

攻击-11是典型的飞翼布局,全机隐身涂层加内部弹舱,雷达反射截面极小,续航时间长,还能挂精确制导武器,既能突防对地,又能执行侦察压制任务,综合性能远超MQ-20。

更关键的是指挥方式。歼-20S双座型已经批量入列,后舱就是专职任务官,负责无人机指挥、传感器融合和武器分配,前舱飞行员只管飞,不用分心看平板。这种"驾驶-指挥"分离的设计,从根本上解决了单座机在复杂环境下顾此失彼的老大难问题。

一架歼-20S能轻松带多架攻击-11,形成全隐身攻击群,前出诱敌、共享态势、分布式打击,美国现在还在平板电脑上摸索的门槛,我们早就跨过去了。

美国空军自己也承认,F-22是他们最早能改来控制无人机的五代机,主要因为现役数量少、升级窗口多。但单座布局的先天短板摆在那儿,后续就算把平板换成头盔显示或语音控制,飞行员认知负荷还是高得吓人,空战局势紧张,还要分心指挥,不仅困难而且危险。

反观歼-20S,双座从立项就考虑了有人无人协同的需求,后舱相当于一个空中战斗管理席位,能同时管多架无人机、处理海量数据,还能接管电子战任务,这才是真正的体系化设计。

▲采用部分六代机设计的制空型无人僚机

再往后看看新机型呢?那就更尴尬了,F-35双座型也只是几个月前提出的一个畅想,能不能落地都不好说。而去年底首飞的歼-36,可是清清楚楚的双座机,这意味着无人机协同作战体系已经融入到我们的六代机设计研发中,至于配套的无人僚机,起码今年的93阅兵式就已经展示了好几个型号。

▲并列双座歼-36,更好支持空战无人机

而美国空军的六代机F-47,前几天公开的首飞目标也只是2028年,至今也没有公开整体设计,但是从美国人对歼-36的诧异态度来看,大概率依然是传统的单座空优机。

真正能与无人机完美协同的双座隐身战机,美国确实不知道要什么时候才能服役了,从这个角度来说,歼-20S真的已经领先太多了。