9.3大阅兵,越来越近了,一些大国讨价还价不算,连一些小国竟然也把来不来华参加阅兵作为拿捏我们、要好处的机会。

9月3日的大阅兵进入倒计时,人们的目光再次聚焦在这场意义非凡的国家仪式上,与往年相比,今年的阅兵出现了一个颇为耐人寻味的现象,邀请函已经发出,却并未换来热烈的回应。

既有大国在犹豫观望,也有一些以往几乎不被关注的小国,竟然把是否出席当成讨价还价的手段,这样微妙的态势,让一场本应庄重而单纯的纪念仪式,蒙上了复杂的国际政治色彩。

对大国来说,谨慎姿态并不令人意外,美国的态度依旧暧昧,既没有明确拒绝,也没有积极表态,这种态度并非源于冷漠,而是其一贯的政治算计,在每一次涉及中国的重要场合,美国都必须衡量国内舆论和国际影响,担心一个简单的决定可能被解读为战略倾向。

欧洲一些国家同样陷入顾虑,它们在与中国合作和依赖美国安全之间摇摆,不愿贸然作出选择,生怕引来不必要的麻烦,大国的算计,本质上是出于战略成本与外交风险的权衡。

真正令人意外的是一些小国的态度,在以往,它们往往只是"背景板",能否出席不会引起太大关注,但在今年的阅兵邀请中,却有不少小国开始表现出前所未有的精明,甚至公开或私下释放信号,要考虑是否参会,得看能否得到某些实在的好处。

有人把这样庄重的国家仪式,当成了交易的机会,试图用"来不来"的决定来换取援助、投资或政策支持,这种做法看似聪明,却暴露出一种功利心态,把原本象征友谊的邀请降格为利益交换。

大国的犹豫与小国的精明,放在更大的背景下才能理解,近年来,中美竞争不断升级,围绕经济、科技和安全的博弈持续加剧,对于许多国家而言,参加中国的阅兵不仅是礼节性选择,更可能被解读为政治立场。

如果出席,可能被美国视为"靠拢中国",如果拒绝,又可能错失与中国深化合作的机会,尤其是小国,它们在大国夹缝中生存,更需要反复权衡,一方面担心得罪美国,另一方面又不愿与中国疏远,于是干脆把参会与否当成筹码,希望借此获取最大化的利益。

这种局面并不意味着中国的外交吸引力下降,而是反映了当今国际格局的复杂与现实,每一个表态都被放大,每一次选择都牵动平衡,表面上的冷淡,其实是谨慎和博弈的结果,是在大国竞争背景下的必然产物。

有人问,中国费这么大劲,到底图啥?其实就三件事:守好历史的本,帮衬着小国过好日子,攥紧未来的主动权。

对于中国而言,这样的情况反而提供了一个观察窗口,谁是真正的长期伙伴,谁只是权宜的"看客",在这种场合便一目了然,阅兵邀请的不同反应,成为一块检验战略关系的试金石。

事实上,中国对这种态势并非没有准备,过去很长一段时间,中国外交在重大场合强调"热闹",希望通过规模和场面彰显国际支持。

然而随着国际关系日趋复杂,这种追求形式的方式已不再适用,如今更为重要的,是能否形成实质性的战略合作关系,宁可来的人少一些,也要确保他们在关键时刻站得住、靠得住,把资源和精力集中在真正的伙伴身上,比单纯追求表面繁荣更有意义。

因此阅兵回应冷淡并不是挫败,恰恰体现了一种成熟与自信,对于大国的算计与小国的心思,中国无需过度在意,阅兵本质上是中国自己的国家大事,是对历史的庄严纪念,是对国家实力的集中展示。

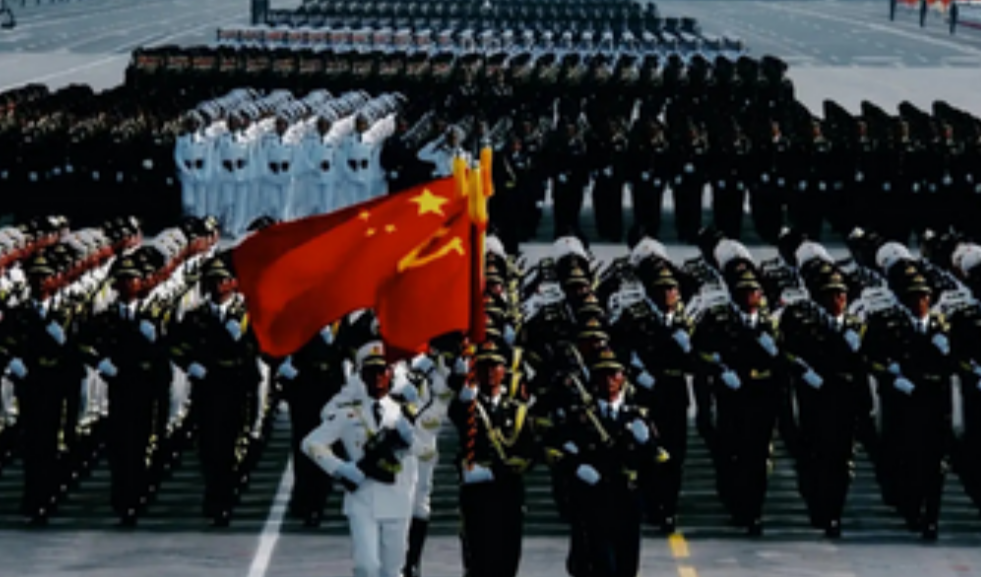

这场大阅兵,核心意义从来不在于看台上有多少外国领导人,而在于通过整齐的步伐、先进的装备和庄严的仪式,向世界传递中国的信念。

它告诉人们,中国珍惜和平,也具备保卫和平的能力;中国尊重历史,也有力量塑造未来,至于外宾的来与不来,只是外交礼节的一部分,绝非成败的关键。