无岁不征误国误民,武侯祠前"声讨"诸葛亮,辛德勇错在哪里?

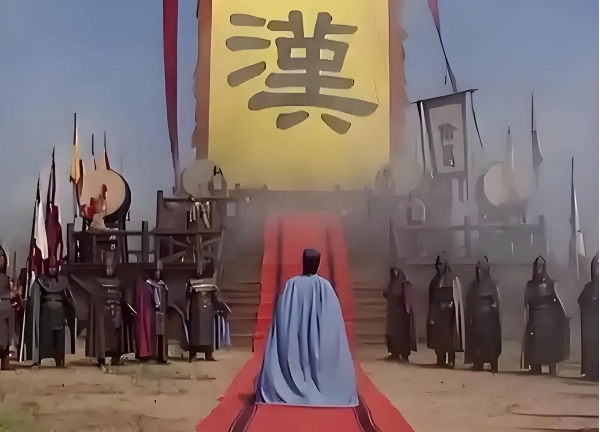

武侯祠的红墙内外,古柏森森。这片始建于公元223年的圣地,承载着中国人对"忠、义、智、勇"精神的千年寄托。辛德勇教授选择在此发表他对诸葛亮北伐的批判观点,本身就注定会引发争议。

北京大学历史系教授辛德勇教授的核心观点是:诸葛亮"无岁不征,误国误民"。这一论断源自他对蜀汉国力的分析:蜀汉灭亡时,整个益州户籍人口不过九十四万,多为老弱妇孺。而诸葛亮却维持着十万将士、四万官吏的庞大体系。

更致命的是后勤困境。蜀道艰险,运一斤军粮到前线,路上消耗高达十斤。连年征战导致"国内受其荒残,西土苦其役调"。

辛德勇教授的观点并非首创,西晋陈寿在《三国志》中已委婉指出:"然连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长欤!"北魏崔浩更是直言其"矜才负能"。

学术争鸣本是思想进步的阶梯。但问题出在场合与措辞--在武侯祠"声讨"诸葛亮,如同在葬礼上讲相声,严重忽视了文化空间的神圣性。

武侯祠不是学术讲堂,它是千年来百姓自发祭奠诸葛亮的精神殿堂。辛教授在此使用"声讨"二字,触碰了民族情感的底线。

这场风波触及了一个千年难题:在蜀汉国力远逊曹魏的情况下,诸葛亮坚持北伐究竟是"穷兵黩武"还是"以攻为守"?

辛德勇教授将北伐定性为"穷兵黩武",却忽略了蜀汉政权面临的残酷现实。刘备集团的政治根基是"兴复汉室,还于旧都"。这不仅是口号,更是政权的合法性来源。

公元220年曹丕篡汉自立后,刘备以汉室宗亲身份在成都称帝。若偏安一隅放弃北伐,等于承认曹魏政权的正统性,蜀汉将彻底沦为地方割据势力,丧失政治号召力。

地缘战略的困境更为严峻。三国之中,蜀汉国土仅为曹魏的三分之一,人口不足对方的五分之一。时间站在曹魏一边--随着中原经济恢复和人口增长,双方差距只会越拉越大。

诸葛亮深刻认识到:坐守等于慢性自杀。选择"休养生息"看似让百姓免于战火,实则是"温水煮青蛙",延后最终败亡的时刻。

北伐不是盲目军事冒险,而是多重战略目标的整合:以攻为守,将战场推向敌境;争夺陇右产马地,扭转蜀军无骑兵的劣势;维系"汉贼不两立"的政治旗帜。

批评者常聚焦北伐消耗,却忽视诸葛亮治国理政的卓越成就。陈寿在《三国志》中评价:"科教严明,赏罚必信,无恶不惩,无善不显……吏不容奸,人怀自厉,道不拾遗,强不侵弱,风化肃然。"

这番评价出自曾为蜀汉旧臣、后入西晋为官的史家之笔,其客观性值得重视。诸葛亮治蜀的三大根基,成为支撑北伐的关键:

经济上,他发展农业,兴修水利,推广都江堰灌溉经验;扶持蜀锦产业,使"蜀锦"成为国家外汇支柱。

政治上,他依法治蜀,不论亲疏。李严、廖立等重臣违法同样遭贬,实现"赏不遗远,罚不阿近"的清明吏治。

军事上,他发明木牛流马改善后勤,革新八阵图提升战力。蜀军"戎阵整齐,赏罚肃而号令明",即使撤退也井然有序,最大限度减少损失。

若无这套高效治理体系,贫弱的蜀汉根本无力支撑六出祁山。诸葛亮并非不计成本穷兵黩武,而是"闭关息民,务农殖谷",在国力允许范围内谨慎用兵。

辛德勇教授对诸葛亮的批判,陷入非黑即白的评价陷阱。历史人物的功过,需要放在特定历史环境中衡量。诸葛亮北伐具有必然失败的客观因素:蜀弱魏强的总体态势难以逆转,加上"未有天变"(指重大战略机遇),后主刘禅智力弱于魏明帝,又无荆州方向的配合。

但诸葛亮以弱抗强展现的智慧仍值得尊敬。他不仅让曹魏"吓出一身冷汗",更在秦岭山中进退自如。对手司马懿评价其为"天下奇才",甚至在其死后见其营垒布置,仍赞叹"天下奇才也"。

关于北伐消耗民力的指责也需辩证看待。诸葛亮去世时,"百姓巷祭,戎夷野祀",民众自发悼念的场景,岂是"误国误民"的酷吏所能享有的待遇?

历史评价需要"两害相权取其轻"的智慧。北伐的负担,与坐以待毙、最终国破家亡、百姓任人宰割的灾难相比,孰轻孰重?

诸葛亮未能克复中原,但他为先天不足的蜀汉政权延续了四十余年国祚。这份功绩,使其与汉之萧何、明之刘伯温并列为开国奠基的重臣。

辛德勇教授此次引发的争议,与其学术风格一脉相承。2021年,他就因《文史哲》期刊刊发批评其《制造汉武帝》的文章而公开论战。

当时《文史哲》刊登林鹄副研究员的文章,将辛德勇观点概括为"司马光为反对王安石变法而刻意塑造虚假的武帝形象"。辛教授激烈反驳称这是"歪曲事实,强行捏造观点"。

争议升级后,《文史哲》编辑将双方私下沟通记录公开上网,辛德勇斥责此举"骇人听闻",违反学术伦理。这场风波暴露了当下学术批评的困境:批评者应否给予被批评者回应的机会?

有学者建议:期刊在发表批评文章前,应发给原作者并邀请回应,最终同期刊发。这种"对等发声"原则,既可避免"稻草人谬误"(曲解对方观点再加以批判),也能促进理性争鸣。

学术讨论需要自由空间,但表达观点需考虑场合和方式。在武侯祠这样的文化圣地,学者更应尊重公众情感,避免将学术争议演变为文化对抗。

自媒体历史写作有其独特规则。为吸引眼球,常见手法是"无穷夸大,无穷贬低",如韩国历史写作般"夸大自己民族,取悦读者"。这类文章标题多具新闻效果,如"四川发现一座古军营,专家感叹:难怪司马懿打不赢诸葛亮"。

但负责任的创作应平衡专业与通俗。好的历史类文章应做到:选取大众熟悉的历史人物;挖掘鲜为人知的故事;背景铺垫充分;制造合理悬念;权威资料佐证。

对诸葛亮这类复杂历史人物,单一维度的评判必然失真。他既是卓越的政治家,也是不完美的军事统帅;既创造了"天下称贤"的吏治典范,也有"挥泪斩马谡"的用人失误。

诸葛亮最大的遗产,是"鞠躬尽瘁,死而后已"的精神品格。这份精神超越成败,融入中华文化的血脉。评价诸葛亮北伐,不能只看疆场得失,更要看精神价值的传承。

五丈原秋风吹过,诸葛亮的将星陨落已近一千八百年。今天的学者们仍在争论他的北伐得失,一如成都茶馆里百姓为"诸葛治蜀该不该征南蛮"争得面红耳赤。

但武侯祠香火从未断绝。那些排队抚摸文臣武将塑像的游客,那些在《出师表》石刻前低声诵读的学子,他们心中自有一杆秤--不是称量疆土得失,而是衡量一颗"鞠躬尽瘁,死而后已"的赤诚之心。

历史评价从不是简单的对错判断题。当一位当代学者在供奉诸葛亮神位近两千年的圣地用"声讨"这样的字眼时,无异于在岳飞庙前赞颂秦桧的"功绩"--学术观点瞬间被裹挟进"亵渎先贤"的舆论漩涡。

历史评价也从不是非此即彼的选择题。诸葛亮不是神,但他以生命践行的忠贞与担当,早已超越一场战役的胜败、一朝一代的兴衰,成为融入民族血脉的精神基因