小兵救了秦始皇的命,秦问他要何赏赐?小兵:就赏我五十个美女吧

《--【·前言·】--》

公元前218年,一道巨椎掷向帝王之车,秦始皇命悬一线。尘土飞扬间,一名无名小兵举盾而上,挡下那致命一击。

他救下的,不只是皇帝,还有新生的帝国。

帝车被掀的那一刻

那一年是公元前218年,秦始皇三十二岁。大秦帝国刚统一不久,六国旧地尚未彻底驯服。帝国的铁蹄刚从东海收回,中央刚刚完成郡县重编。

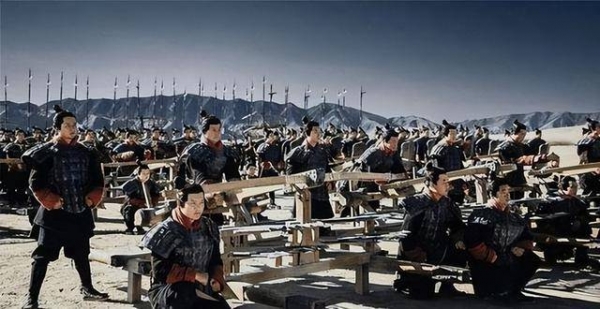

秦始皇东巡,为的是巡视道路、查看郡县、祭祀天地。浩浩荡荡的车队行过博浪沙,尘烟遮天,战马嘶鸣。他身边带着重甲卫士,车辇前后护卫百余人,旌旗遮蔽阳光。

就在此时,一阵低沉的"呼啸"声撕破空气。那是一根巨椎,带着千钧之力,从路旁林中掷来。金属破空声刺耳,撞击声轰然。帝车的龙纹盖板被掀飞,木屑纷落。

马惊,车倾,人乱。御车之马受惊嘶吼,驾车侍从被震出车外。卫士们一时间未反应过来,只见灰尘中一条黑影闪过。

那一刻,帝国的命运,几乎悬在半空。若那根椎稍偏数尺,秦始皇的头颅将被击中。

"护驾!"一声暴喝打破混乱。数名禁卫从侧翼冲上,以盾迎前,挡在龙辇之前。他们不知道敌人多少,也无暇顾虑性命。泥土飞扬,他们将帝车强行推回主道。

那一刻,他们救下了始皇帝,也救下了尚未稳固的大秦天下。

袭击者早已消失。追兵扑入林中,只见折断的树枝和掘起的土坑。随后有人发现,一处暗坑里留下了车轮印与食物残渣,足见此处潜伏多日。

秦始皇下令封锁四方,搜查乡里。所有经过此地的旅人、樵夫、车夫,全部盘问。当地县尉、亭长被责令"连坐",若无法找到凶手,全族处刑。

史书称此事为"博浪沙行刺"。这是统一后的秦帝国第一次遭遇暗杀。秦王政震怒,命御史彻查,召李斯、蒙恬议防。

有人推测,这场袭击出自六国余党张良。一位流亡贵族、一个不肯屈服的旧国之子,用一根铁椎掷向帝国的核心。

那日傍晚,余烟未散,秦始皇的车辇仍在修复。他沉默,盯着被击碎的车盖许久。没有人敢出声。夜风吹动旌旗,火把映照出卫士的脸,灰尘与血混在一起。

第二天早朝,他下令:

"自此行幸,卫从倍增,御道两侧禁人十里,夜宿必设火阵,过郡必验道。"

那意味着,从此以后,任何人想靠近皇帝的车驾,都必须穿过十层防线。

帝国从那一刻起变得更紧、更冷,也更警惕。

有人说,那天护驾的士卒不过是无名之辈。他或许被授小爵,或许被赐金帛,却终究被时间掩埋。但正是那无名之举,让帝国的机器得以继续运转。

秦律下的护驾代价

博浪沙之后,秦始皇下令对所有随驾军士重新造册。凡有功者,按军功律定赏。这是历史上第一次有"护驾功"被正式纳入军功体系。

秦律规定,凡"护卫王驾""防刺杀"者,视同"阵中功"。按二十等爵制,从"公士"起,每晋一级,可得田宅、布帛、免徭役资格。

于是,那些在灰尘与火光中挡下巨椎的士卒,被吏员登记在册。他们的名字刻在竹简上,不在史书里,却存在于法令之中。

秦的赏罚极严。功可加爵,过可削籍。若有卫士临阵退避,按律当诛。

而在那次行刺后,所有卫士的俸禄被重新核定。护驾之日,他们的每一次举盾、每一声怒吼,都是帝国衡量功绩的依据。

民间流传的"赏五十美女",却根本不存在。

秦始皇的赏赐严格遵照制度,赏美女等同"私赐后宫",违礼、乱制。秦朝宫女属掖庭之产,非帝命不得外赐。任何人敢索要此物,等同僭越。

真实的赏赐,可能只是爵一级、金十斤、布百匹。

但在传说中,人们总希望看到戏剧。他们想象小兵无畏救主,又大胆索艳,帝王慨然允诺。**这比律令更有趣,也更能流传。

而史实的冷峻,是:那名护卫,只是帝国律令中的一个编号。

他领赏,回营,重新列入编伍;若再立功,可升"簪袅";若无战绩,则一生停在"上造"。他的荣耀止于竹简,而非青史。

秦始皇的反应更像统治者而非感恩者。

他下令加建御道防线,将巡幸制度改为"三段封道";命卫士训练弩射,随行医官配备三倍;并规定每百步设"火候台",夜间有专人轮守。

他不再相信侥幸,也不再相信护卫的勇气能永远拯救他。

这场袭击让他明白--权力的安全必须靠制度。

帝国的律令因此更加森严。郡县设立"巡察吏",专责护道;护卫将士出行后须写"功过籍",由郎中令审查。连护驾时的行阵队形,都被写入文书。

秦的强盛,从来依赖这种冷酷的理性。

帝王的命被制度拯救,而不是被英雄救下。

于是,那个无名的小兵,在完成职责后,被制度吞没。

在后世的传说里,他被赋予声音与欲望:"救驾之功,当赏五十美人。"但在真实的秦律中,他领的是俸金,不是美人。

或许,他从未说过一句话。或许,他的手臂在挡椎时被碎木划破。他只是下意识举盾,挡在那一辆帝车前。

他的动作,决定了帝国的存亡,却只换来律令中的一行小字。

在秦始皇看来,这才是秩序应有的样子。功归国家,名属律简。个人的血、命、勇气,皆是帝国机器的燃料。

博浪沙的尘土散尽后,帝国的路更宽了,防线更厚了,人心却更冷了。

从恐惧到制度的铠甲

博浪沙的尘埃散去后,秦始皇下令整顿御道。他要让帝国的道路变成屏障,而非陷阱。

每条行幸线路都被重新丈量,沿途设驿站、关亭、火候台,士卒昼夜巡逻。御史在前探路,工官在后修道。每一次出行,都像一次军事行动。

护卫的规模翻倍,武器更新,防御等级提升。卫士佩弩、执戟,弩机张力经过试射,铁制护牌加厚半寸。行车周围设五重防线,马前马后皆为甲骑。

秦始皇不再信任偶然的勇气。他要把"救驾"变成制度,把忠诚编入律令。

从那之后,郎中令、卫尉、护军被赋予新的职权。凡帝驾出巡,沿途郡县必须提前三日封路,百姓不得靠近。任何非御车出入者,一律以"扰驾"论罪。

制度开始代替勇士,防线取代信任。

帝王的身影被层层卫队掩映。百姓远远跪伏,只能看到旌旗的影子。行幸经过之地,农人需暂时停耕,商贾暂停行旅。帝国的秩序从那时起有了新的形状--一座移动的堡垒,随帝王而行。

在朝堂上,李斯主张"重卫内,轻功臣"。他说:"帝王之安,不可寄一勇;天下之治,须凭法度。"秦始皇点头。这句话成为帝国新的警语。

于是,帝国修建"御道法"。凡有刺客迹象,地方官须上报。若迟报,以"失职论",全族流放。

帝国的安全从此建立在恐惧上。

博浪沙事件还带来另一重后果--帝王行踪的保密。行幸路线改为"多道同发",真假路线同时启程。主车所在只有少数人知晓,连随行军官也不全明。

秦始皇的旅程,成了一场巨大的迷宫。

他沿着自己修的御道不断行走,从咸阳到东海,从北地到会稽,巡视、征发、祭祀。每一次出行,都伴随着上千名士卒和数百辆辎重车。

这场防御改革,使秦帝国的行幸制度臻于极致,也让帝王彻底与民间隔绝。他变成被保护的神,而非被记住的人。

但在那无名的小兵之后,帝国再未留下任何"救驾"的故事。

勇气被制度吞噬,忠诚被规章取代。

大秦需要的,不再是英雄,而是秩序。

传说的回声:从史实到幻想

几百年后,那个几乎无人记得的小兵被重新塑形。

人们让他开口,说他在功成之后只求"五十个美女"。那是戏剧的需要,不是历史的。

可传说不需要律法,它只要情绪。人们在想象里让勇士挑战帝王,让卑微者向权力索取。这,是文学的复仇。

于是故事开始变形:有的版本里,小兵出身寒微,救驾后被封官;

传说取代了史实,情绪覆盖了制度。

在真实的史书中,秦始皇此后再未遭遇刺客。帝国继续扩展,修长城、筑阿房、开灵渠、凿石刻。那些护驾卫士的名字被尘封在简牍中。

他们的功绩成了数列编号,存放在内府的木箱里。

数千年后,当考古学者在里耶出土秦简时,人们看到那些名字:

"公士某,护卫功一。""上造某,随驾东巡。"

那一行行竹简,就是他们唯一的墓志。

没有雕像,没有墓铭,没有传记。他们在史书中没有声音,却在传说里被赋予了夸张的灵魂。

文学把沉默的人变成传奇,历史把传奇的人归于沉默。

笑声掩盖了历史的寂静,也延续了被遗忘的勇气。

那无名的护卫,或许从未想过被记住。他只是在那一瞬间举盾,以本能挡下一击。可他的动作,穿越两千年,成为人们想象帝王与凡人之间的瞬间裂缝。

历史走远,传说还在。有人说那是浪漫,有人说那是讽刺。但无论如何,那根掷出的铁椎,和那面挡下它的盾,都刻在时代的骨头里。