手机续航,始终是用户心中最敏感的神经。从最初的大电池比拼,到如今百瓦快充的普及,厂商们似乎总能精准捕捉到我们的焦虑。为了解决续航背后的电池衰减问题,以苹果为首的各大品牌力推"最佳充电法",建议用户将充电上限设定在80%或90%,并宣称这是延长电池寿命的"金科玉律"。我们对此深信不疑,甚至养成了每日与电量上限作斗争的习惯。然则,一个持续了18个月的严谨测试,或许正在颠覆我们长久以来的认知,原来我们可能被"忽悠"了这么久。

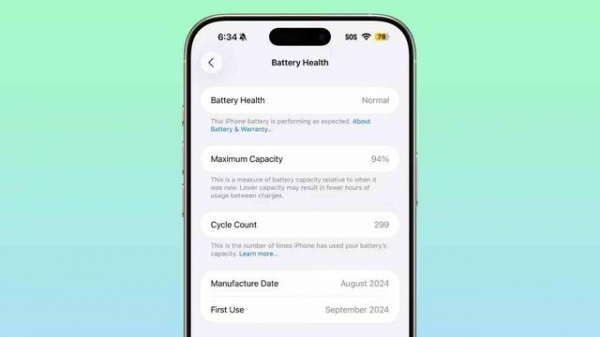

事件的引爆点来自国外科技媒体ZDNet一位编辑的亲身经历。他使用一台iPhone 15 Pro Max,在长达18个月的时间里,严格遵守苹果官方推荐的80%充电上限策略。这本应是一场保护电池的完美实验,结果却令人大跌眼镜。仅仅一年时间,在经历了355次充电循环后,这台手机的电池最大容量已骤降至91%。当时间来到第17个月,充电循环次数达到501次,刚好是苹果宣称1000次循环寿命的一半时,电池健康度更是跌至89%。此时的手机,续航表现已变得极其糟糕,80%的电量上限叠加电池本身的自然损耗,让日常使用捉襟见肘。更具戏剧性的一幕是,该编辑的一位同事,并未开启任何充电限制,完全是随用随充的"佛系"用法。在经历了308次充电循环后,其电池健康度依然保持在91%,甚至比严格执行"最佳充电法"的编辑还要高。这个结果无疑是对厂商宣传的一次沉重打击。那位开启保护功能的编辑,不光没有延缓电池衰减,并且每天还要忍受只有80%电量带来的续航缩水,这无异于一种"自我折磨"。这个案例清晰地揭示了一个可能性:所谓的"最佳充电法"在复杂的真实使用场景中,其效果可能微乎其微,甚至因为频繁的浅充浅放循环,反而加速了某些情况下的容量损耗。

这场围绕充电上限的讨论,其实反映了一个更深层次的问题:我们该如何看待作为消耗品的手机?厂商给出的建议,往往是基于理想化的实验室数据,它们忽略了用户千差万别的使用习惯和强度。与其为了一个不确定的未来收益而牺牲当下的体验,不如回归使用本身。手机是服务于人的工具,流畅的体验和无忧的续航才是其核心价值。更何况,如今国产手机普遍配备了超大容量电池,即便有一定衰减,满足一天使用也并非难事。与其每天为电量上限焦虑,不如坦然接受它的自然损耗。真等到电池无法满足需求时,选择官方渠道更换一块新电池,手机便能"满血复活"。毕竟,科技是为了让生活更美好,而不是让我们成为被规则束缚的"电量管理员"。