中日双方在北京的磋商会议刚落幕,日方便出人意料地动作频频。6月24日,日本向中方下达通牒,声称中国在东海建造资源开发设备,并就此提出抗议,意图迫使中国让步。

面对日方的无理要求,中国外交部25日迅速作出回应,仅用三个字就清晰无误地亮明了中方的坚定态度,究竟是哪三个字呢?

逼中国在东海让步

6月23日,中国和日本在北京进行了磋商会议,其中主要是围绕两国贸易合作和对边区域合作进行探讨,其中还提到了关于日本班半导体出口的一些管制措施。

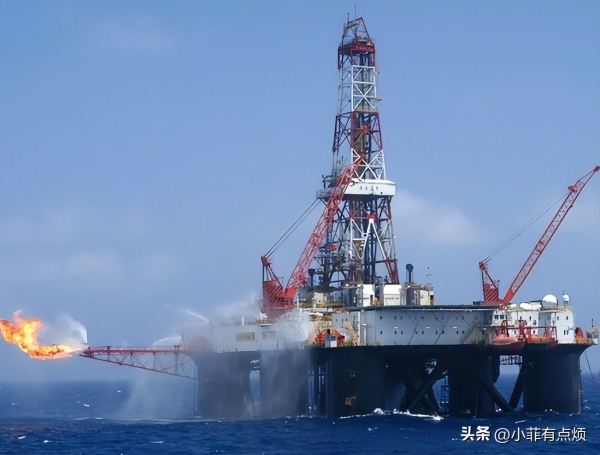

然而,这份外交场合的体面并未能跨越山海。24日,日本外务省便以迅雷之势向中国驻日使馆提出强烈抗议,直指中国在东海单方面开发资源,甚至要求中方立刻停止相关活动。

动作之快,仿佛这场旨在促进合作的对话,不过是日方战略布局中短暂的中场休息。当日本外务省官员带着强烈抗议找上门时,中国外交部发言人郭嘉昆的回应堪称外交辞令中的典范。

既开门见山,又法理清晰。他明确指出,中方东海油气开发活动位于毫无争议的中方管辖海域,完全是中方主权权利和管辖权范围内的事情。中方不接受日方的无端指责。

这掷地有声的不接受三个字,绝非情绪化的对抗,而是建立在坚实的国际法基础之上。核心分歧在于东海如何划界。

日本咬定所谓的中间线原则,幻想以此平分东海。不过,《联合国海洋法公约》第77条确立的大陆架自然延伸原则,才是国际社会广泛认可的准则。

摊开东海海图便一目了然,东海大陆架是中国大陆向水下的自然延伸。若严格遵循自然延伸原则,中日间专属经济区的分界线应划在更靠近日本的中琉界沟一带。

日方坚持的中间线主张,本质上是对中国合法海洋权益的压缩和侵蚀。中国对此不承认、不接受,正是基于国际法的正当立场。

日方的所谓通牒,无异于无理取闹。当外交辞令遇上导弹试射的轰鸣,东海的博弈显然已跳出了单纯的口水战范畴,而日本在东海上的小动作也不止于此。

东海小动作不断

细察日本在东海问题上近乎偏执的敏感与频繁动作,其深层逻辑不难理解。岛国天然的资源匮乏,尤其是对能源的高度依赖,使其对周边海域的油气资源看得比什么都重。

东海的资源潜力,如同悬在眼前的一块巨大蛋糕,日本自然难以淡定。

不过,其单方面划定的中间线主张,始终未能获得中方的认可和国际法的背书,这种诉求与现实的巨大落差,构成了其焦虑的根源。

事实上,两国并非没有探索过和平合作之路。2008年,中日曾达成东海共同开发的宝贵共识,同意在不损害各自法律立场的前提下,携手开发东海油气资源。

这本是化解争议、实现双赢的智慧之举。遗憾的是,这份共识在2010年因钓鱼岛海域的撞船事件而戛然中断,日方后续的诸多行为,被广泛认为破坏了合作所需的互信基础。

共识破裂后,中国依据国际法和本国主权权利,在无争议的本国管辖海域内推进油气开发,本是合法、合理、合情的正当行为。不过,这却触动了日本敏感的神经。

早在2017年,日本就指责中国开采平台配备停机坪和雷达,暗示军事用途,而中方多次驳斥其无证据指控。

2018年底,时任日本官房长官菅义伟抗议中方船只在其主张的中间线附近活动。最新的也就是6月24日,再次就中方新设施提出抗议,态度强硬。

更值得玩味的是,就在2025年6月24日抛出东海抗议的同一天,日本陆上自卫队在北海道内对空射击场,首次在本土试射了射程约100公里的88式岸基反舰导弹。

日本共同社的报道点明了此举的象征意义,突破以往因对周围影响较大而只在海外训练的禁忌。

日媒报道这一系列动作,包括在本土试射远程导弹、在偏远南鸟岛建设专用远程导弹靶场、加速发展包括射程1000公里的改进型12式导弹和战斧巡航导弹。清晰指向日本强化自主防务能力的战略转向。

专家分析指出,选择本土和南鸟岛而非传统的美澳靶场进行敏感导弹测试,也隐含着日本对核心技术保密性的强烈诉求,不愿所有秘密都暴露在美国眼皮底下。

这种军事上的大动作与东海外交上的小动作同步上演,很难视为巧合。它更像是日本在资源焦虑与安全焦虑双重驱动下,试图以综合手段向中方施压的策略组合。东海的涟漪,很快便扩散至更广阔的西太平洋海域。

东海之外

日本在东海问题上对华施压,并非孤立事件。放眼区域,在美国的战略布局牵引下,一种协同性的对华牵制态势正在形成。日本的行动,往往能在其他方向找到"回响"。

就在2025年4月,韩国媒体和官方也突然对中方在中韩暂定措施水域的活动表现出高度关切。韩国《朝鲜日报》依据卫星图片发布独家报道,将中方在该水域设置的渔业养殖设施,耸人听闻地描绘成废弃石油钻探平台,甚至扣上建造迷你人工岛影响海上边界的大帽子。

韩联社紧随其后报道,韩国海洋水产部长官康徒衡声称将捍卫海洋主权,并派遣调查船前往。

尽管韩方承认对设施具体参数无从知晓,其高调反应与日本在东海的手法如出一辙,先舆论造势,再官方介入,强调主权与对等,韩国寻求通过外交渠道进行磋商。

对此,中国外交部发言人郭嘉昆的回应同样清晰且有理有据,中韩存在海域划界谈判,双方依据《中韩渔业协定》在暂定措施水域合作,中方企业建立渔业养殖设施不违反双方协定。中方已通过机制化渠道向韩方通报情况并保持沟通,呼吁韩方客观理性看待。

日韩在相近时间段,分别就中国在其各自存在争议或未划界海域的合法经济活动发起外交动作,虽无明证显示为直接协调,但这种默契的配合,无疑服务于更广阔的地缘政治图景。

即在美国主导的印太战略框架下,盟友间形成某种联动,试图在从东海到南海的广阔海域构建对华牵制网络,增加中国维护正当海洋权益的成本和复杂性。

日方的通牒与导弹试射,韩方的关切与调查船,都是这张网上的不同节点。

当日本外务省的通牒落到中方案头,外交部发言人那声不接受的回绝,其力量远超字面本身。中国在东海的活动,根植于清晰的法理依据和国际社会广泛认同的规则。

面对日方基于自身利益、单方面划设的所谓中间线,中方维护主权和海洋权益的立场鉴定。

而复杂的国际环境背后,交织着资源争夺、安全焦虑和域外大国战略布局的多重因素。然而,无论外部环境如何变幻,中国依据《联合国海洋法公约》等国际法在管辖海域内开展正当活动的权利不容置疑。