最近美国疾控中心发了个通报,说"接吻虫"病已经蔓延到他们32个州了,看这趋势像是要爆发。

可能有人刚听见这名字还懵,这虫子咋还跟"接吻"挂钩?其实它正经名叫恰加斯病,是种寄生虫搞出来的毛病。

老实讲,这病突然在美国闹起来,不光美国人慌,咱们也得琢磨琢磨,它到底咋传播的?为啥之前没人重视?咱们中国会不会受影响?

"接吻虫"病啥来头?

要搞懂这病,得先说说它的"前世今生",这病是由克氏锥虫引起的,1909年巴西有个叫卡洛斯·恰加斯的医生,第一次把这病的情况系统讲清楚,所以才叫恰加斯病。

传这病的虫子叫锥蝽,特别喜欢叮人的脸,叮完还会留下痕迹,才有了"接吻虫"这俗称,之前我翻达尔文的考察日记,发现他1835年在南美考察时,就写过这种虫子。

后来有人研究达尔文晚年的身体状况,觉得他那些不舒服的症状,可能就跟恰加斯病有关。

虽说是学术推测没实锤,但也能看出来,这虫子和这病早有"案底",不是新冒出来的。

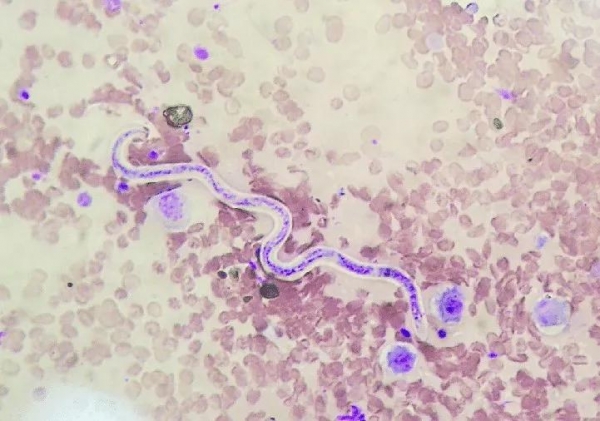

这病的传播方式也挺特别,不是虫子咬了就染病,是它的排泄物里带锥虫,人接触到排泄物才会感染。

全球每年都有上万人死于这病,在南美地区,死在它手上的人比死于疟疾的还多,你没听错,就因为它太"低调",很多人都不知道它的厉害。

更坑的是这病的症状,好多人刚感染的时候,没啥明显感觉,就算有点不舒服,也跟普通感冒、感染差不多,根本想不到是这病。

但等它变成慢性感染,麻烦就大了,大概有一部分人,会在几十年后突然得心肌病或者结肠病,这些病要是没及时治,是能致命的。

说实话,这种"沉默杀手"似的病,最让人防不胜防。

美国咋没防住?

美国这次爆发,真不是突然的,他们南方那些州,气候本来就适合锥蝽生存,早几年就有零星的感染者,但一直没被当回事。

本来想,可能就几个人中招,不算大问题,后来发现,随着气候变化,锥蝽的活动范围越来越大,加上人口流动频繁,这病就慢慢扩散开了。

更关键的是,美国的公共卫生系统这些年有点"掉链子",比如之前特朗普任期里,疾控相关的预算砍了不少,监测和防治的力度跟不上。

如此看来,这病能在美国爆发,不是偶然,是长期忽视堆出来的问题,还有个挺无奈的点,就是这类热带病的名字。

像恰加斯病、基孔肯雅热,翻译过来都特拗口,普通人记都记不住,更别说主动去了解它的危害了。

现代公共卫生里有个说法,想让大众重视一种病,得先有个好传播的名字。

这些符合医学规范的名字,偏偏在传播上帮了倒忙,现在更让人担心的是,特朗普要是再执政,搞不好会把这事儿政治化。

之前他就总把一些问题赖到拉美移民头上,这次说不定也会这么干,根本不看自家公共卫生系统的问题,也不承认锥蝽在美国本土已经形成传播规模。

老实讲,找替罪羊解决不了问题,反而会让防治更难推进。

中国需警惕吗?

咱们国家疾控部门说,目前还没发现输入性的恰加斯病病例,这是好事,但真不能掉以轻心。

首先,这病的症状太不明显,万一有漏诊的,很容易悄悄扩散。

其次,咱们南方一些地方,比如云南、广东,气候跟美国南方差不多,锥蝽要是真来了,也能活下去。

更何况现在全球人来人往这么频繁,虫子或者感染者跨个国,太容易了,不过也不用太慌,这病不是没法查、没法治。

急性期的时候,用血液涂片或者PCR技术就能查出来,慢性期查抗体也管用,这些技术都挺成熟的,治疗用的苯并咪唑,价格也不贵,不是那种稀缺药。

但问题是,咱们国家大部分医生不在这病的流行区,很少会想到要查这个病,万一有人真感染了,很可能被误诊。

还有疫苗的事儿,之前有研究说,开发恰加斯病的疫苗是有可能的,就像疟疾已经有疫苗一样。

但药企觉得这病主要在欠发达地区流行,赚不到钱,所以投入特别少,疫苗研发就一直没进展。

如此看来,想靠疫苗防这病,短期内还不太现实。

说实话,之前大家总觉得热带病是不发达国家的"专属",跟咱们没关系,觉得那是"野蛮地区才有的病"。

但克氏锥虫这种寄生虫,可不懂什么"西方中心论",它只看能不能传播,现在全球化这么深入,没有哪个国家能独善其身。

所以对这类病,咱们得跳出之前的刻板印象,用科学的态度去应对,多监测、早准备,这才是最稳妥的办法。