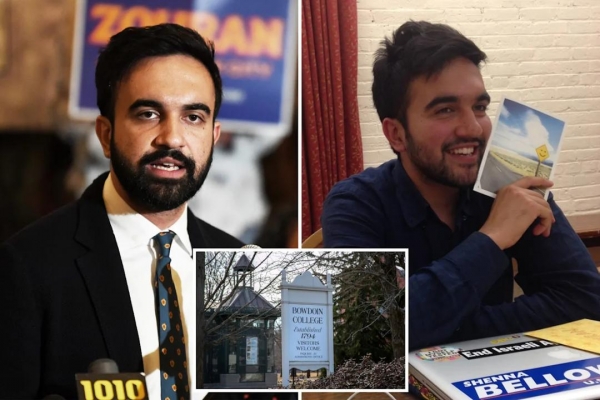

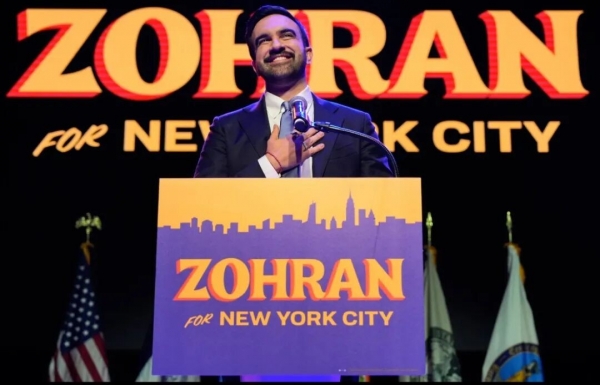

34岁的乌干达裔印度裔穆斯林佐兰・马姆达尼,靠着一套专门针对线上选民的竞选打法,打败了有特朗普背书、还有超级金主支持的安德鲁・科莫,成了纽约史上首位穆斯林市长,也是近133年来最年轻的市长。

一开始我还觉得这就是政客赶时髦,拍点短视频博眼球,后来才发现这里面藏着实实在在的竞选逻辑。

马姆达尼的竞选视频,在社交平台上一眼就能认出来。

饱和的暖色调滤镜,让画面在一堆动态内容里特别显眼,再加上快速剪辑,还有他自己都调侃"动得太频繁"的夸张手势,整套风格下来,完全不像传统政客的严肃演讲。

他还特别会用通俗的方式讲政治话题,比如用芒果酸奶解释纽约的排序复选制,普通人一听就懂。

本来想觉得这只是花架子,但后来发现人家真的把这种风格用透了,连便利店探访都拍成系列视频,跟着镜头走街串巷,把竞选主张藏在日常场景里。

政坛也卷"网红套路"

马姆达尼这股风一吹,美国民主党阵营里不少候选人都跟着学了起来。

密歇根州的阿卜杜勒・埃尔・赛义德,以前是底特律的公共卫生官员,他拍了个用汉堡比喻亿万富翁奢靡生活的视频,一下子就火了,思路和马姆达尼的芒果酸奶解读如出一辙。

还有州参议员马洛里・麦克莫罗,聚焦食品价格的街头实拍视频也引发了热议,让人想起马姆达尼的便利店系列。

这些视频能火,不是没道理的。

民主党策略师安德鲁・马莫说得挺实在,现在候选人不光要和对手竞争,还得和宠物视频、体育集锦、网飞剧集抢大家的注意力,手机屏幕就那么大,没点视觉吸引力真留不住人。

最有意思的是马姆达尼的对手科莫,今年夏天民主党初选中输给马姆达尼后,很快也拍起了软滤镜下的边走边说视频。

马姆达尼的核心助手安德鲁・爱泼斯坦直言这操作"实在可悲",我也觉得有点画虎不成反类犬。

竞选又不是拍短视频大赛,光抄表面风格,没抓住核心,反而显得刻意。

当然也有聪明的效仿者,比如加州参议员亚当・希夫。

他本身是律师、教授,没硬蹭夸张手势和街头风格,而是拍"律师教授式"的视频解读国会动态,反而很贴合自己的特质。

如此看来,线上竞选不是一刀切的套路,得结合自身情况来,不然容易弄巧成拙。

这股线上竞选风潮的兴起,其实也和美国政治营销的数字化转型有关。

现在大家获取信息主要靠手机,候选人自然要把战场搬到线上。

但光有形式可不够,马姆达尼团队一直强调,风格只是内容的副产品,真正能打动选民的,还是实打实的主张。

干货才管用

马姆达尼的竞选核心,一直围绕着"可负担性"这个话题。

他的团队直言,要是没有和民众生活息息相关的主张,不能回应大家的经济现状,再花哨的视频也没用。

这一点真的说到了选民心坎里,近几年美国的物价一直不低,纽约的房租涨得厉害,日常买东西也感觉贵了不少,大家对"可负担性"的感受特别深。

马姆达尼没有笼统地说"有危机",而是盯着房租冻结、公交费、百万富翁加税这些具体的点,像在酒吧聊天那样和选民说话。

策略师马莫举的例子很形象,不说空洞的口号,而是聊"买新除臭剂居然要13.99美元,什么时候这么贵了",这种具体的日常场景,比任何政治术语都容易引发共鸣。

埃尔・赛义德也懂这个道理,他在视频里用通俗的语言解释密歇根州贝城桥梁私有化的问题,让其他地区的民众也能看明白,这就是把复杂议题落到了实处。

埃尔・赛义德的通讯主管罗克西・里希纳说得好,最终打动人心的是实质内容。

选民投票不是看谁的视频拍得好,而是看谁能真正解决他们的问题。

马姆达尼能赢,关键就是他的视频里既有吸引眼球的形式,又有戳中痛点的干货,两者结合得恰到好处。

更难得的是,马姆达尼走的是草根路线,靠众筹和志愿者拉票,没有超级金主撑腰。

在传统政治里,资源多少往往决定了竞选成败,但他靠着线上视频传播,让自己的民生主张触达了更多选民,最终实现了逆袭。

这也说明,现在的美国选民越来越看重候选人是否真的了解他们的处境,是否能提出切实的解决方案,而不是看背后有多少资本支持。

里希纳说,不管是新泽西降电费,还是纽约公交提速免费,民众正受苦,他们需要相信未来会更好,更需要能展现希望的领袖。

马姆达尼的视频,正好传递了这种希望。

他没有说大话,而是用具体的政策主张告诉选民,他知道大家的难处,并且有办法改变。

现在这股线上竞选的风潮已经席卷了2025年的美国政坛,越来越多的候选人开始重视社交媒体传播,开始学着用通俗的语言和选民沟通。

但这并不意味着大家都要变成"网红",毕竟每个候选人的背景和特质不同,适合的风格也不一样。

毫无疑问,马姆达尼的胜利给美国政坛带来了新的启示:政治沟通正在从精英叙事转向平民语言,候选人需要放下架子,用选民能听懂的话讲政策,用真实的态度回应关切。

线上视频只是一种工具,真正的核心永远是民生,是能否为民众解决问题。

未来,美国的竞选可能会越来越"接地气",但无论形式怎么变,实质内容永远是根本。

花哨的视频能吸引一时的注意力,但只有真正贴合民生的主张,才能赢得长久的支持。

马姆达尼的逆袭不是偶然,它反映了美国选民需求的变化,也预示着美国政治沟通方式的一场长期变革。