"叮铃铃",陌生来电响起,你敢接吗?

陌生来电通常距离自己很遥远!

从诈骗分子花样百出的精准套路,到无休止的贷款推销轰炸,再到个人信息泄露引发的电话乱象,电话这原本便捷的沟通工具,如今却成了让人望而生畏的"雷区"。

当大家都在"拒接陌生来电",究竟是谁让电话变成了"人人喊打"的存在?

一、电话诈骗:从信任到恐惧的心理裂变!

"您好,我是XX公安局的,您涉嫌一桩洗钱案件,请配合调查!"

真警察是不会通过这种方式沟通!

我的同事小李曾经有过这样的经历,她是一名普通白领,记得是在去年年底午休时接到这样一个陌生来电。

起初,他半信半疑,但对方语气严肃,还准确报出了他的身份证号码和近期的一笔消费记录。

电话那头催促他转账到"安全账户"以证明清白。

小李心跳加速,差点就按照对方指示操作,幸好挂断后,同事都给他正确指引,建议直接联系了真正的公安机关,才发现这是一场精心设计的骗局。

像小李这样的经历,如今几乎成了每个人的"必修课"。

小李是幸运的,刚毕业不久,职场经验并非太丰富,幸好同事都是经验丰富的猎头公司员工,自然诈骗分子的技俩较易被大识破。

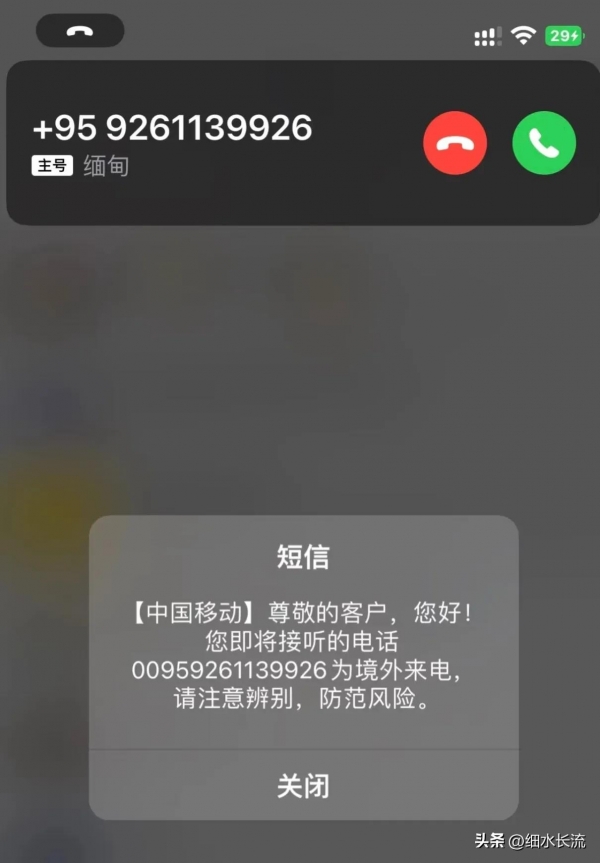

但是电话诈骗的套路层出不穷:冒充公检法、伪装客服退款、假借亲朋好友身份骗取验证码,甚至利用AI变声技术模仿熟悉的声音。

AI换脸与模仿真人声音已经成为新技俩!

诈骗分子精准掌握受害者的个人信息,编织天衣无缝的谎言,让人防不胜防。

根据工信部的数据,2024年全国拦截的诈骗电话和短信已超10亿次,但仍有大量漏网之鱼。

诈骗电话不仅让人们损失钱财,更在心理上种下了深深的恐惧。

试想,当你接到一通陌生来电,哪怕是快递员通知取件或同事换号联系,你的第一反应是不是先怀疑"这是不是骗子"?

注意识别!

这种信任危机,让电话从沟通的桥梁变成了猜疑的深渊。

二、骚扰电话:无孔不入的"电话轰炸"。

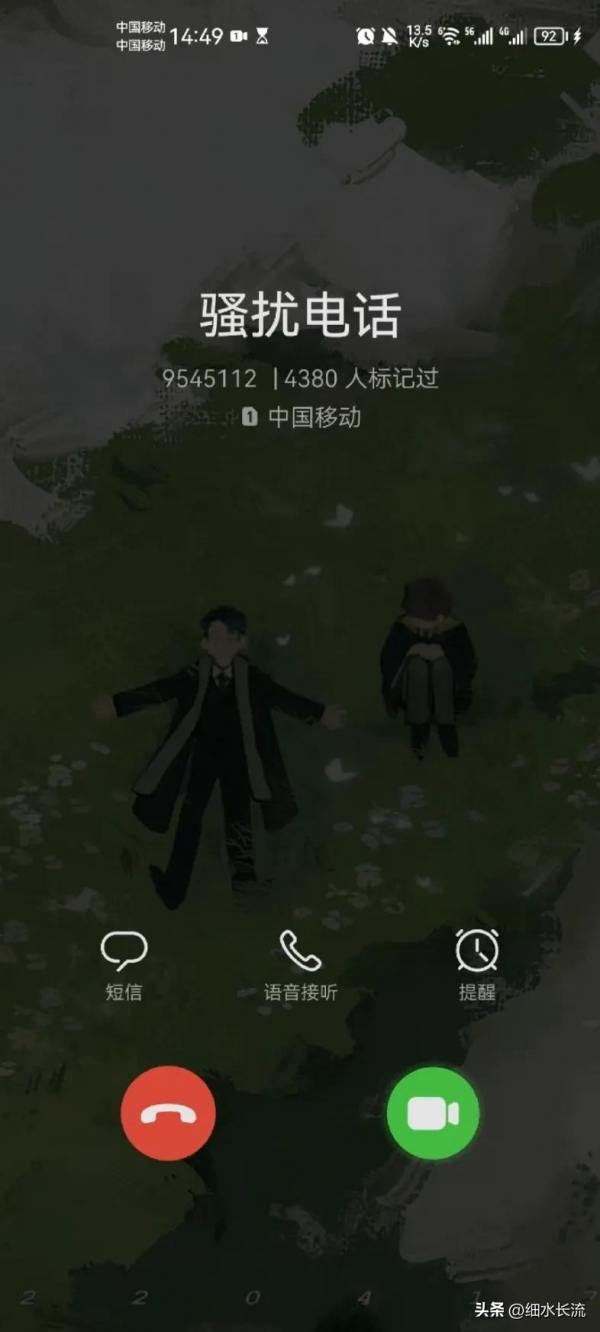

如果说诈骗电话让人恐惧,那么骚扰电话则是让人烦不胜烦的"精神折磨"。

我的邻居张阿姨退休后本想过上清闲日子,可每天的电话却让她不堪其扰。

她说,上月一个周末早上刚吃完早餐,贷款公司的推销电话就打来;中午休息时,房产中介又来问"有没有买房需求"。

晚上想刷个短视频放松一下,保险推销电话又准时响起。

大部分骚扰电话手机无法识别!

更离谱的是,她明明拒绝了无数次,甚至拉黑了号码,第二天却总有新号码"接力"骚扰。

张阿姨无奈地说:"现在看到陌生号码,我直接挂掉,手机都快成摆设了!"

张阿姨的经历并非个例。无论是推销贷款、房产、保险,还是"免费领取"各种福利,骚扰电话总能精准找到你。

工信部曾披露,2023年全国日均骚扰电话量高达数千万次,涉及金融、房产、教育等多个领域。

这些电话往往通过自动拨号系统批量操作,即使被标记为"骚扰"或拉黑,换个号码又卷土重来。

更让人无奈的是,骚扰电话不仅扰乱生活,还让人对所有陌生来电产生条件反射般的厌恶。

试想一下,你正在开会,手机突然响起一个外地号码,你是接还是不接?

接了可能是推销,浪费时间;不接又担心错过重要信息。

久而久之,拒接陌生来电成了许多人的"默认设置",电话的沟通功能反而被削弱了。

三、信息泄露:电话乱象的"幕后推手"!

诈骗和骚扰电话为何如此猖獗?答案绕不开一个关键词:信息泄露。

我另一个同事小雯是个"网购达人",每次下单后,总会接到各种推销电话,甚至还有人直接报出他的家庭住址和购物偏好。

起初他以为是巧合,后来才发现,从网购平台到快递物流,再到一些小型APP,自己的手机号早已成了不法分子眼中的"香饽饽"。

生活与工作中需注意私隐安全泄露!

更可怕的是,他甚至不知道自己的信息是从哪里泄露的,只能眼睁睁看着骚扰电话接踵而至。

如今,个人信息泄露的场景无处不在。注册一个APP要手机号,办理会员卡要手机号,甚至连路边扫码领个小礼品也要手机号。

这些信息一旦被不法分子获取,就会被打包成"数据包"在黑市上售卖。

据媒体报道,一个包含姓名、电话、住址的个人信息包,价格低至几毛钱。

正是这种低成本、高回报的"生意",让电话诈骗和骚扰有了滋生的土壤。

更令人担忧的是,信息泄露还让诈骗变得更加精准。

骗子不仅知道你的名字和电话,甚至能说出你最近的消费记录、家庭情况,这种"量身定制"的诈骗手法,让人防不胜防。

长此以往,电话不再是沟通的工具,反而成了信息泄露的"导火索",让人们对所有来电都充满了戒备。

四、如何破局?从监管到个人防护的双管齐下!

面对"大家不敢接电话"的现状,仅仅抱怨是远远不够的。

要改变这种现象,需要全社会的共同努力。

第一步,运营商监管层面需持续加码。

近年来,相关部门已经采取了不少措施,比如工信部推出的"谢绝来电"服务,以及运营商对高频呼叫号码的限制。

但诈骗和骚扰电话依然屡禁不止,说明在运营方面还需更精准、更高效。

例如,可以进一步完善电话号码实名制,加大对非法获取和贩卖个人信息的打击力度。

只有让不法分子付出高昂代价,才能从源头上减少电话乱象。

第二步:个人防护意识要提升。

在信息时代,保护个人信息就像保护钱包一样重要。

以下几点建议,或许能帮你在"电话恐慌"中找到一丝安全感:

1. 谨慎留号:除非必要,尽量不要在不可信的平台或场合留下手机号。

2. 善用拦截工具:许多手机自带来电拦截功能,或者可以下载第三方标记软件,自动屏蔽骚扰电话。

3. 不轻信、不转账:接到涉及钱财的电话,第一时间核实对方身份,切勿因恐慌而匆忙操作。

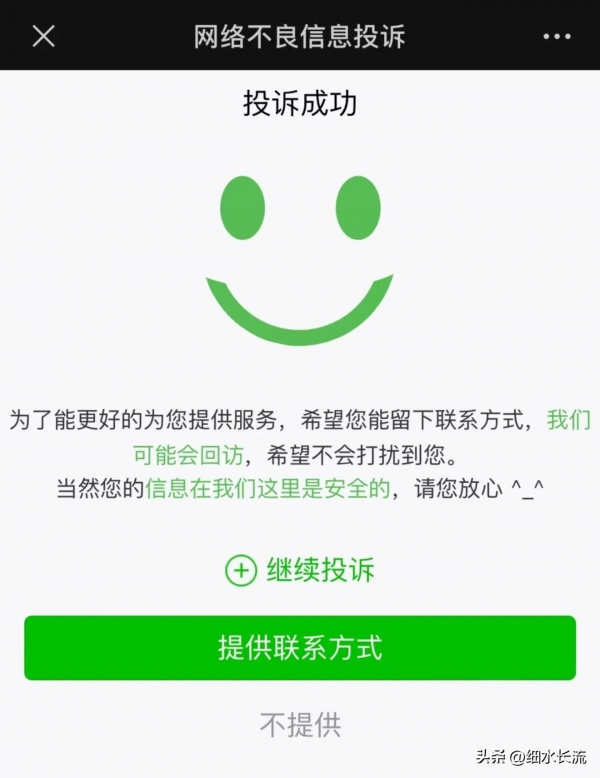

4. 及时举报:接到诈骗或骚扰电话后,可通过12321网络不良信息举报平台或运营商投诉渠道反映,助力净化通信环境。

面对风险不能偷懒!

关键,企业也应承担责任。

互联网机构、快递公司、APP开发者等,都应加强对用户信息的保护,杜绝"内部"泄露或随意贩卖数据。

只有各方形成合力,才能让电话重新成为沟通的桥梁,而不是让人避之不及的"雷区"。

结语:

电话,曾经是人与人之间最直接的沟通方式,如今却因诈骗、骚扰和信息泄露,变成了让人望而生畏的存在。

从小李险些被骗的惊魂一刻,到张阿姨被骚扰电话烦扰的无奈,再到小王因信息泄露招来的麻烦,"大家都不敢接电话"的背后,是通讯工具信任的崩塌和安全的缺失。

但我们不能因此就彻底放弃电话的便利。

最后想问问,大家有多久没痛快地接过一个陌生来电了?