逢灾流泪,大佛"显灵"

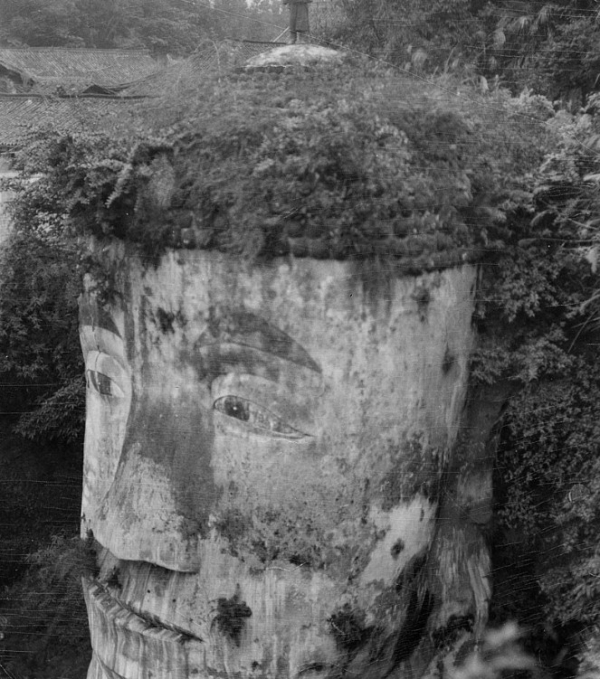

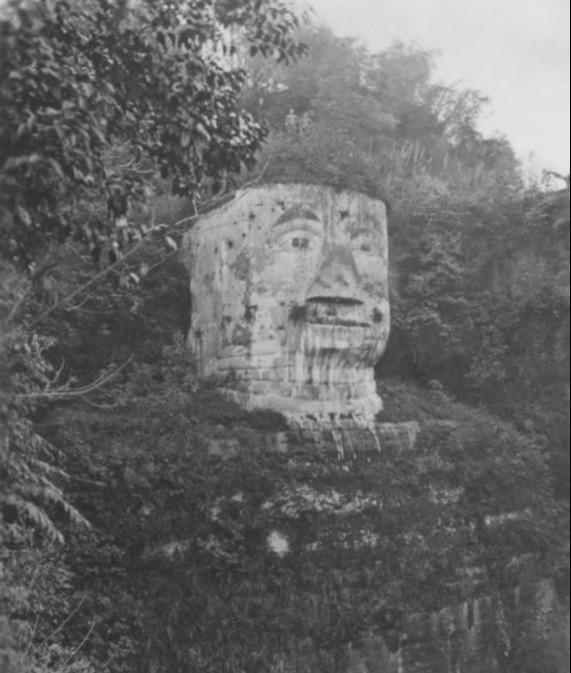

传闻每逢灾难大事,这尊千年不倒的大佛便会"显灵",历史中它曾数次"闭眼掉泪"。令人叹为观止的巨型石佛每年都会吸引不少游客,经过上千年的淘洗,大佛的外身也有了不小的变化。

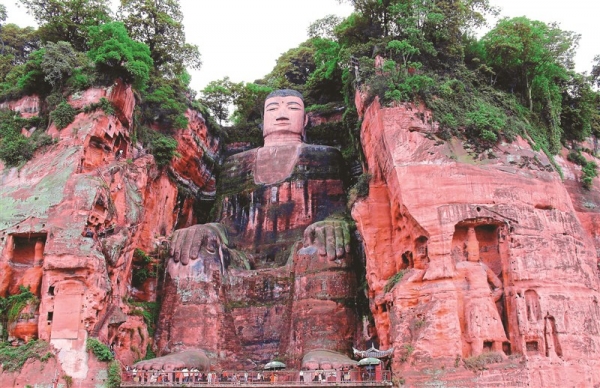

这尊巨型石佛便是乐山大佛。它是世界上完成度最高的石佛像,唐朝开元元年修筑(公元713年),直到元贞十九年才修缮结束(公元803年)。

与其他石佛像不同,乐山大佛取材自环境本身,修筑完成后背靠山体,双手放置于膝,目光注视前方,看起来十分威严。尽管在历史中遭受多次损伤,但人们对大佛的虔诚让不少人自发筹资修缮大佛。

佛像总高71米,手宽10米,脚背宽9米,仅是站在大佛的脚背就能感受到这尊巨型佛像带来的震撼感受。根据历史记录来看,乐山大佛的修筑标准完全按照佛教《造像量度经》的要求施工,并且风格也完全符合唐代造像。

如今这尊大佛已是世界文化遗产,并成为无数人慕名前往的旅游地,每年都有数百万名游客前去参观。历史的厚重感,加之宗教文化的传承,这也给乐山大佛带来了不少传说和神秘感。

从相关记录来看,乐山大佛闭眼流泪出现在1962年、1963年、1976年和2000年。1962年和1963年恰逢中国自然灾害和经济困难最严重的时期。这段时期,饥荒严重,粮食产量极低,民间百姓生活的十分困难。

而1976年则是国家领导人逝世的一年,举国上下都沉浸在悲痛的情绪中。同年的唐山,大型地震让不少人流离失所,全国多地都加入了支援救助的行动当中。

2000年的特大水上事故给我国带来数百万元的经济损失,这些灾难传到大佛这里,石像似乎感知显灵,闭眼流泪。然而这只是民间说法,现代社会一切讲究科学依据。

大佛流泪的真相

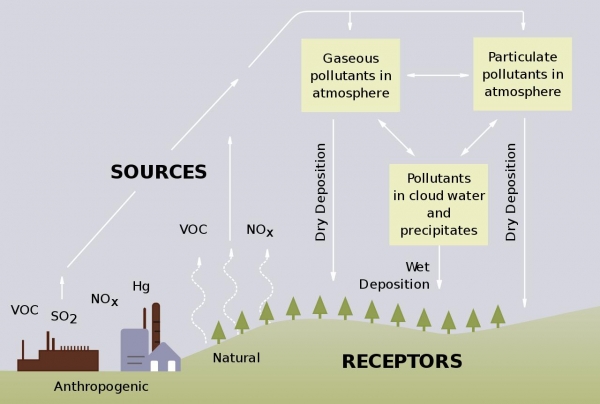

事实上,乐山大佛闭眼流泪并不是佛像显灵,而是一种自然现象,这被称作酸性沉积,罪魁祸首则是酸雨。酸性沉积也被称为酸沉降,这是酸性成分从大气中输送到地球表面的过程。

在这个过程中,硫化物、氮氧化物以及硫酸盐颗粒物质和湿沉降通过酸雨的形式沉降至地球表面。这种情况会改变植物和水生物种的分布、土壤成分,包括水的酸碱值和养分含量。

水体和土壤酸化会明显改变当地的植被环境,同时也会带来水体污染。不过酸雨中的酸性成分对人体来讲,酸性成分浓度并不高,不会产生直接的不利影响,倒是会引发哮喘和支气管炎。

但对建筑物来讲可就惨了,对于那些名胜古迹来讲,它们修筑时间早,并未经过防酸蚀处理,建材选择大多是天然石料、木材等。酸雨中的酸性成分会损坏雕像、古建筑,尤其对石灰石、大理石等岩石制成的雕像。

由于石像中含有大量的碳酸钙,酸会与石头中的钙化物反应生成石膏,经由风化作用,石膏便会剥落。这一现象如果经历的时间够长,便会对石像带来严重损害。

斑驳不清都还是小事,如果情况严重,石像一类的古迹甚至有碎裂垮塌的风险。从乐山大佛的自然过程来看,四川地区的空气污染在早期十分严重,重工业的发展给当地带来了影响。

污染后的云层逐渐形成酸雨,在加之早年间大兴土木、工业建设,空气污染逐年加重。另外,四川盆地空气本就湿润,酸性沉降的效果又会加剧。

种未来因,得今日果

因而每年下雨,大佛都会经历不同程度的腐蚀,时间一久,自然也会出现如泪痕一般的样子。而历史中的几次大事件与大佛流泪也并没有直接的因果联系。

事实上,乐山大佛除了流泪,还有长期的花脸。这也是由于自然因素影响所致,乐山大佛位处岷江、青衣江和大渡河的交汇区,当地雨水充足,植物生长迅速。

每当降水充足时,平日在石像上生长的苔藓、地衣等霉菌生物便会变成绿色。快速生长一段时间后,植被环境又会面临短期的休眠,这时枯萎发黑的植物便会让大佛花脸。

由于凌云山的土质结构并不统一,大佛修筑又是自然一体,这便导致石像渗水和排水出现不一致。尽管古人在修筑大佛时在耳部、胸口处设有排水槽和渠道,但砂岩的渗水性比泥岩更强,材质不一的情况便导致积水不能排出,时间一久自然便会影响大佛。

为了保护大佛,新中国成立后,四川省各地相关机构迅速对大佛展开了保护修缮工作。进入80年代,中国文物研究所等多家单位对大佛考察后决定对大佛的头部、佛身、手部展开修复工作。

每年的修复和维护工作都在一点点的改变大佛的外观,乐山大佛也从闭眼变成了睁眼。如今,乐山大佛的已是焕然一新。除了观景,大佛修筑当初也是为了减弱河流交汇处的水势,佛像的身位也是非常直观的测水台。

不难看出,人们对大佛虔诚的信仰和敬畏的心态,最终让它留存千古。想必也正是这样,所谓的"显灵"虽显得唯心,但也是人们朴素的价值观体现。