四川成都的李姐(化名)至今不敢看去年冬天的照片 -- 画面里的她穿着宽松外套,脸蜡黄蜡黄的,头发稀疏得能看见头皮,眼神里没有一点光。谁能想到,3 个月前她还是个能扛着 20 斤菜爬 5 楼的利索人,就因为市医院医生一句 "晚期胃癌,最多半年",她吃了 3 个月 "抗癌药",体重掉了 10 斤,胃里天天翻江倒海,连走路都得扶着墙,直到另一家医院的医生拿着她的报告叹气:"你这就是普通胃炎,哪来的胃癌啊!"

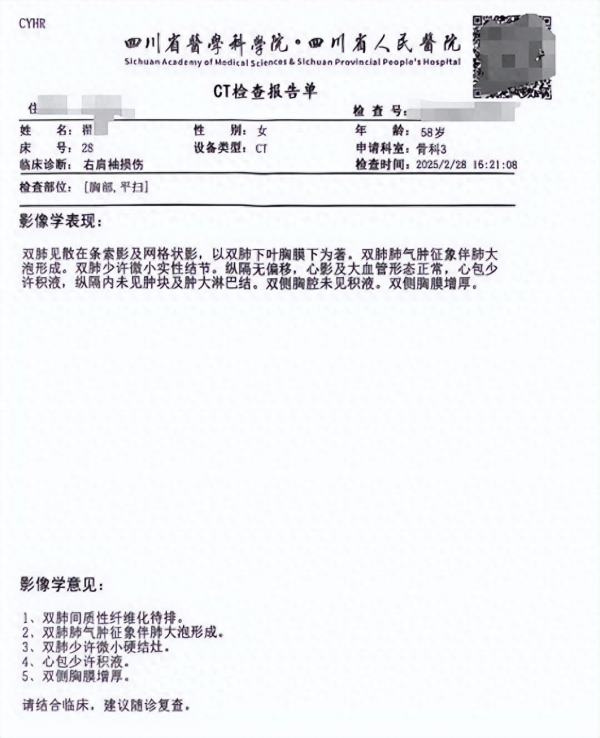

2.28CT报告单

你能想象那种绝望吗?拿到 "绝症" 诊断书时,她躲在楼梯间哭到缺氧,偷偷写好遗书,不敢告诉刚上高中的儿子;吃 "抗癌药" 时,明明疼得半夜打滚,还强装没事跟家人说 "这药挺管用";可当真相砸过来,她反而瘫在地上笑出眼泪 -- 不是开心,是觉得荒诞:自己拿命扛的 "绝症",居然只是医生的一次轻率判断。

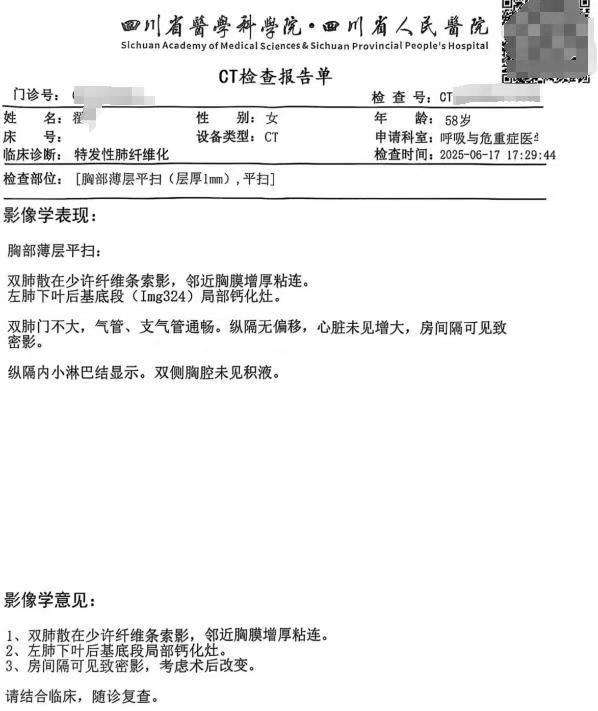

6.17CT报告单

3 个月 "抗癌药":吃垮的是身体,熬碎的是希望

李姐去年 10 月总觉得胃不舒服,去市医院做胃镜,拿到报告时,医生扫了一眼就说:"你这胃里有癌细胞,已经晚期了,先吃这三种药控制,后续再考虑化疗。" 没让她做进一步检查,没解释报告细节,甚至没给她追问的机会,就叫了下一个患者。

回家后,李姐把诊断书藏在衣柜最底层,每天按医嘱吃 "抗癌药"。药劲儿特别大,吃了没几天就开始恶心呕吐,吃什么吐什么,体重从 110 斤掉到 100 斤;头发一把一把地掉,她干脆剃了短发,跟儿子说 "妈妈想换个发型";晚上疼得睡不着,就坐在客厅发呆,偷偷写遗书,怕自己走了儿子没人管。

直到 1 月,她实在疼得站不起来,被家人送到另一家三甲医院,医生看了她的胃镜报告和用药清单,当场就急了:"你这胃镜报告里明明写的是'慢性非萎缩性胃炎',炎症细胞不是癌细胞!你吃的这几种药是化疗辅助药,普通人吃了会严重损伤肠胃黏膜!"

李姐当时就崩溃了,抓着医生的手哭:"那我这 3 个月吃的是什么?我这 3 个月熬的是什么啊!" 后来她去查,中国医院协会的数据显示,我国整体误诊率约 27.8%,但像这种把普通胃炎误诊为晚期胃癌的,属于严重医疗过失 -- 医院的一次 "随口判断",却是她的一场灭顶之灾。

就像李姐说的:"我不怕生病,怕的是明明能治好的病,被医生判了'死刑',我还傻乎乎地拿命去扛。" 3 个月的药,吃坏了她的肠胃功能,现在吃点凉的就疼,得靠中药调理半年;更难的是心理创伤,现在她一去医院就发抖,看见白大褂就忍不住想哭。

误诊不是 "意外":是 "轻率",还是 "责任缺失"?

后来李姐找市医院协商,首诊医生才承认,当时因为患者太多,没仔细看她的胃镜病理报告,把 "炎症细胞浸润" 误看成了 "癌细胞转移",也没让她做进一步的肿瘤标志物检测,就直接下了诊断。

这种 "轻率",不是个例。我邻居家的叔叔,去年被误诊为 "肺癌",化疗两次后才发现是良性结节,头发掉光了,免疫力也垮了;同事的妈妈被误诊为 "乳腺癌",差点做了切除手术,后来复查才知道是乳腺增生。这些案例背后,都是医生的 "不耐烦" 和 "不负责"-- 要么嫌患者问得多,要么赶时间看诊,把 "诊断" 变成了 "随口判断"。

医疗专家张雪峰曾说:"医疗行业的特殊性,在于每一个决定都关乎生命,所以'谨慎'不是多余,是底线。" 可有些医生,把 "熟能生巧" 变成了 "敷衍了事":看报告只扫一眼关键词,问诊只听几句症状,就敢下结论;患者提出疑问,还会被怼 "你懂还是我懂"。

卡耐基在《人性的弱点》里写:"责任是一切道德的基础,当一个人对生命失去敬畏,再专业的能力也会变成伤人的利器。" 对患者来说,医生的诊断是 "救命的圣旨",可对有些医生来说,诊断只是 "流水线上的步骤"-- 他们忘了,自己手里的笔,写的不是报告,是别人的人生。

我们该如何 "自救"?

李姐的经历,给所有人提了个醒:在医疗面前,"信任" 不能少,但 "谨慎" 更不能缺。哪怕医生说得再肯定,也要多留个心眼,毕竟身体是自己的,没人能替你承受误诊的代价。

首先,"多查一次" 总没错。如果拿到严重的诊断结果,别慌着崩溃,先挂另一家医院的同科室,甚至不同科室,多找几个医生看看。就像李姐,如果当时多去一家医院复查,就不会吃 3 个月的苦。我朋友的爸爸被诊断为 "肝癌",后来他带着爸爸去北京的医院,查了 3 次,才发现是肝血管瘤,避免了一场手术。

其次,"盯紧细节" 不马虎。拿到检查报告,别只看结论,多问问医生 "这个指标是什么意思""为什么会这样""需要做什么进一步检查"。如果医生含糊其辞,或者不耐烦,更要警惕 -- 真正负责的医生,会耐心跟你解释每一个细节,而不是 "一句话定生死"。

最后,"保存证据" 好维权。诊断报告、病历、用药清单,都要好好保存。如果真的遇到误诊,及时找医院协商,必要时走法律途径。李姐后来就是凭着这些证据,跟市医院协商,获得了医疗赔偿,也让医院对首诊医生做了处罚。

就像李玫瑾教授说的:"自我保护不是多疑,是对生命的尊重。" 我们不是不信任医生,是不敢拿自己的生命赌 "医生不会出错"-- 毕竟,一次误诊,可能就是一辈子的遗憾。

李姐现在还在慢慢调理身体,她说:"我现在吃一碗热粥都觉得幸福,因为我知道,我不是绝症,我还能看着儿子高考,看着他成家。" 可不是每个被误诊的人都这么幸运,有人因为误诊延误了治疗,有人因为误诊吃垮了身体,再也回不到从前。

医疗的温度,从来不是 "误诊" 后的道歉,而是 "诊断" 时的严谨;医生的责任,从来不是 "治好病" 的承诺,而是 "不误诊" 的坚守。愿每个患者都能被认真对待,愿每一次诊断都能对得起 "生命所托"。