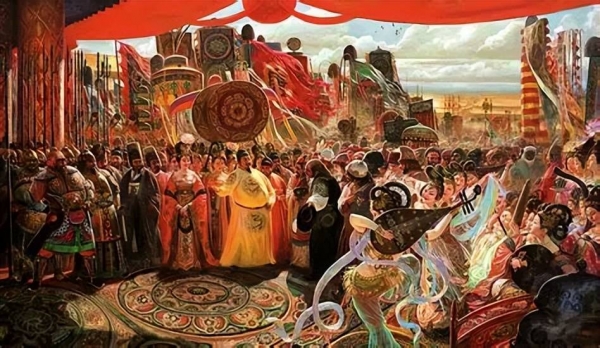

历史上真实的唐朝,到底有多开放?有些事现代人都不敢接受

翻史书,读到唐朝,总有人说这是古代的"巅峰时刻"。可巅在哪儿?不是粮仓满,不是兵马强,是人活得通透。

那会儿的女子,走在长安街头,穿得花枝招展,不避目光。宽袍大袖,胡服骑装,谁说衣着是用来藏的?在唐朝,衣服是用来说话的。裙子飘过,一句"我是谁"就说清了。

宫里能称帝,朝中能执笔,马球场上打得赢男将,私塾里读得懂诗书。婚姻也讲自主,李林甫家修了"选婿窗",姑娘自己挑。放在今天都算敢,放在唐朝叫日常。

如果你以为古代女子就是"女红香帕、闭门守礼",那唐朝得把这观念敲碎了重来。

今天咱们就不谈空话,只说实事,看一看:这座被称为"盛唐"的大舞台,到底开放成什么样?

你以为她是软妹?结果人家当了宰相

公元690年,洛阳。武则天称帝,改国号为周。

她的登基不仅改了年号,还改了局面。唐代女性的社会位置从这一天开始,走到了制度承认的高位线上。

公元696年,朝堂之上,坐着一位官职"昭容",实则是宰相的女人。她名叫上官婉儿。

年仅13岁进宫,23岁就能在武则天面前处理政务,代批奏章,主持制诰,被史家称为"内掌文翰,号为女中宰相"。

同样在这一时期,贵族家庭的女性开始被允许进私塾,学习《诗经》《论语》,读书识字逐渐成了"女儿家的本事"。李世民时期,女性教育从宫廷扩展到民间私塾,并在高宗年间被制度化纳入地方教学。

书读得多了,眼界就宽了。礼部记载,唐中期的贵族女子在社交场合频繁露面,宴饮、骑马、马球等活动频繁。公元8世纪初,马球在宫廷流行。韦皋之女擅长击球,曾在太液池马球场连胜八局,被皇帝赐锦衣。

出门要自由,婚姻更讲究选择权。不是口头说说,有实证支撑。李林甫任宰相时,在自家厅堂砌了一面"选婿窗",窗后六位闺女站着看人。来拜访的贵族子弟,一一过目。谁得眼缘,谁才有戏。

这是《开元天宝遗事》记下来的实事。

这些女性不是"例外",她们代表的是一个制度松动之后形成的趋势。唐律不强制女性贞节观念,法律对再婚和离婚有明确宽容条款。

据《唐律疏议》,女性可因"不事姑嫜""夫多暴虐"等事由提出离婚,官方判例中也有女方胜诉记录。

女性读书、骑马、择偶、参政,在初唐到中唐已是常态。不是因为个体强,而是背景强。背后的制度、风气、政策都指向一个方向--放权、松绑、平视。

到了这里,"开放"的样子就不再是形容词,而成了一套有制度支持的社会生态。

这一节走到这儿,还只是家庭和国家内部的风气。下一节,会走出国门,看看世界是怎么"涌进"长安的。

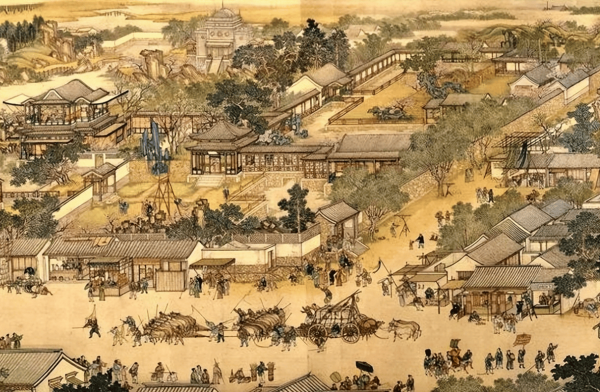

老外泡澡、做买卖、盖教堂,全在咱大唐

公元742年,长安城西市一间茶馆,一位粟特商人点了一壶羊奶茶。门外的骆驼上驮着波斯香料、拜占庭玻璃和安息银币。不是穿越小说,是敦煌文书实录。

唐朝的开放不是口号,是数据管得住的状态。长安城总人口破百万,其中外国人占比高达5%。其中粟特人、波斯人、天竺人、阿拉伯人组成了当时最大的国际社区。

这些外籍人口在干什么?不是观光。他们从事商贸、翻译、医术、宗教传播,甚至有人入朝为官。《旧唐书》记载,粟特人安禄山早年为互市官译使,后封节度使。

长安城在城市设计上设立"西市"专供外商贸易,政府出资修建驿馆、翻译馆。公元739年,唐玄宗命在长安专设"胡人市场",并明确免税政策一年,以鼓励外商定居。

宗教不设卡,不设门槛。景教、摩尼教、祆教、伊斯兰教先后传入。公元635年,景教传教士阿罗本入长安,获得太宗召见,翌年建成中国首座景教寺"大秦寺"。

伊斯兰教传入时间更早。据《唐会要》记载,公元651年,阿拉伯使节到访,穆斯林开始在广州、扬州设清真寺,并与本地商人形成商会结构。

佛教是主流,儒道并行,外来宗教夹缝求生--不是。唐代主政者以"法不压信仰"为基本共识,规定除反叛外,宗教组织可自由活动,信众不强制登记,寺院自负盈亏。

孙英刚称唐代为"世界主义帝国",意思是将"四海之内皆子民"作为外交与内政的治理底色。

文化交融不是空话,是吃得见的食物、穿得上的衣服。长安街头的"胡服店"、"波斯巾铺"在正史中被多次提及。

敦煌遗书中保存的贸易文书,多为粟特商人所写,记录的是茶叶、香料、矿石的长途运输路线,精确到每个驿站和费用。

长安是终点,也是起点。中亚来客走入城门,留在街坊;天竺商人带着琉璃和祆教,一住就是三代。盛唐的气质不是一张地图撑起来的,是一条街上几十种语言共同说成的。

外国人、外国货、外国教,在这里都找到了生路。这样一座城市,还怎么说它不是"开放"的?

可开放也不仅仅是进出人的自由。走在长安街头,本地人怎么穿,也是大事。这事得单讲一节。

古人嫌你保守,穿得多都不好意思出门

公元755年,长安。驸马都尉魏承班骑马巡街,路过一群贵妇,领头那位穿着大袖胡服、头戴花金冠。旁边人议论:这怕不是女装版的骑兵装。

风评没有恶意。唐代女性服饰风格早已脱离"遮"这一单一逻辑,讲求色彩、线条、材质的张力组合,审美方向更加注重外观与气质的统一。

《唐会要》对女性服饰有明文分级:常服、礼服、舞衣、胡服、骑装分场合使用。每一类服饰都有样式和用料规定,但不干涉样式变形。

在盛唐前期,襦裙装仍是主流。衣长及地,花纹繁复,讲求束腰剪裁。到了高宗、武周时期,衣带开始下移,大袖流行,裙幅放宽。敦煌壁画《供养人图》中有明确展现,衣料宽松轻盈,女性活动自如。

舞乐场合则更为张扬。《明皇杂录》记载,唐玄宗所设梨园女伶穿舞衣,形式更趋浮动飘逸,衣摆长过裙边,走动时需专人扶持,体现"动中有静"之美。

中晚唐流行胡服。《资治通鉴》记,肃宗朝以后,女着男装渐成风尚。不仅贵族女子,市井妇女亦可穿胡帽短袍,骑马出行。

色彩不禁忌,反而鼓励创新。唐代《时尚录》记载,贵妇衣饰常见蓝绿拼接、金线织锦、石榴红混搭,"贵在不似"。甚至在部分寺庙壁画中,有女像着紫罗、翠缎、黑绸并存之服。

女性穿衣风格的变动,正是社会流动性的外在显影。妇女教育提升,活动频率增加,对服饰提出更高要求。宽衣大袖,既有身份感,也有实用性。

这些衣服讲功能,也讲精神。自由表达、身份认同、地域融合,全通过一件衣服说出来。

这就是唐朝,开放不止体现在通商和边疆,也体现在一针一线、一衣一裳。衣服能看出制度的开阔,也看得见文明的格局。