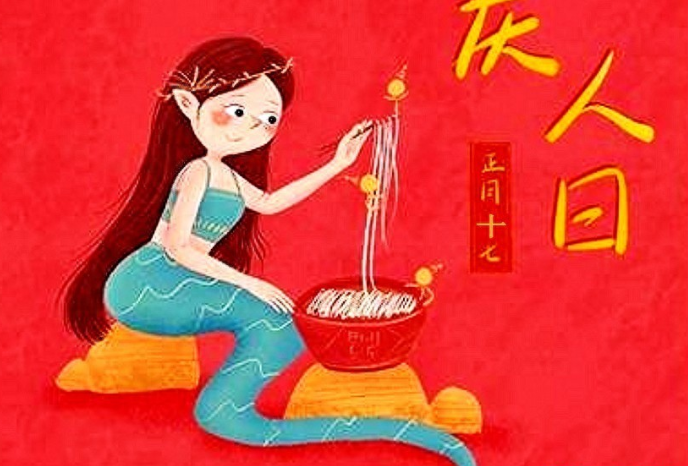

正月十七,人日子,也叫"人七日","人胜日",俗称"大人七",这一天还是舶来品西方的情人节,此外还有落灯日、收灯日、针刺日、白虎启齿日之说。这是一个祈福纳吉的好日子,千百年来承载了人们对美好生活的期盼,正月十七"人日子"切记"2吃4不做",不忘老传统,全年运旺。

2吃:

1、吃面条,寓意万事吉顺

民间正月初七、十七和二十七都是"人日",分别管小孩、大人和老人。古人每年看这三个"人日"的天气,来预知这一年旺不旺人,天晴则主国泰民安,习俗是吃面条,寓意福寿绵长,万事顺利。

2、吃饺子,捏老鼠最

传说正月十七是老鼠取亲日,为防止老鼠嫁娶繁衍,人们通过包饺子捏老鼠嘴,防止它们破坏家里的粮食、衣物。

四不做

禁忌一:忌争吵--家和万事兴的千年密码

正月十七是"人气日",尤其与中年人的运势紧密相关29。古人认为,这天若家庭和睦、人际融洽,便能为全年定下和谐的基调。反之,争吵冲突则被视为"破财散福"的征兆。

在传统观念中,争吵不仅是情绪的宣泄,更可能"惊动"神灵,破坏家宅安宁。尤其在南方部分地区,正月十七与"打小人"习俗结合,人们通过击打象征小人的纸偶驱赶厄运。若此时家中发生争吵,反而可能"招小人",寓意一年易遇口舌是非。

即便抛开迷信色彩,这一禁忌也提醒我们:情绪管理是家庭幸福的基石。新年伊始,以包容之心待人,或许真能换来一整年的顺遂。

禁忌二:忌动针线--女红停歇背后的双重寓意

"正月十七不动针"是许多地区沿袭的旧俗。古代女性日常以缝纫为业,但这天需暂停针线活。表面看,这是为了保护眼睛("针刺日"避伤目),更深层则暗含"避其锋芒"的哲学--针尖代表锐利与冲突,停针寓意收敛锋芒、以柔克刚。

有趣的是,这一习俗也折射出古代女性难得的"休息权"。农耕社会中,女性终年劳作,正月十七的禁忌无形中为她们争取了一天喘息之机。

在快节奏的今天,我们或许不必拘泥于"不动针",但适时停下忙碌,留一份从容给生活,何尝不是智慧?

禁忌三:忌食剩饭--辞旧迎新的味觉仪式

"正月十七不吃剩饭剩菜"的讲究,乍听像是为了倡导饮食新鲜,实则蕴含深层象征。古人认为,新年伊始若仍吃旧食,意味着"拖累"与"衰败"。尤其在"人气日",中年人需通过享用新制食物(如面条、饺子)祈求健康与财运。

北方一些地区,正月十七必吃面条,因其绵长象征"缠住岁月,长寿安康";南方则偏爱饺子,取形如元宝的招财之意。

抛开民俗,从健康角度而言,春节囤积的剩菜确易变质。借此机会清理冰箱,既符合传统,又利于养生。

禁忌四:忌涉险地--安全意识的古老投射

正月十七被称为"白虎启齿日",传说中白虎苏醒捕猎,象征潜在危险。因此,人们忌讳登山、远行或靠近危险场所,以防"冲撞白虎"。部分地区甚至将"不屠宰""不嫁娶"列入禁忌,因血光与远行均被视为不吉。

这一习俗实则是农耕时代安全意识的浓缩。正月末正值春寒料峭,冰雪未消,出行隐患增多。古人以禁忌约束行为,本质是对自然的敬畏与对生命的珍视。

如今虽无需避讳"白虎",但安全意识永不过时。开工伊始,检查家中隐患、注意出行安全,恰是对传统的创新传承。