2024年中国复旦大学发布了一篇题为《中国人口死亡高峰的特征与演化机制》的论文,并发表在中国人口学会会刊--《人口研究》上。

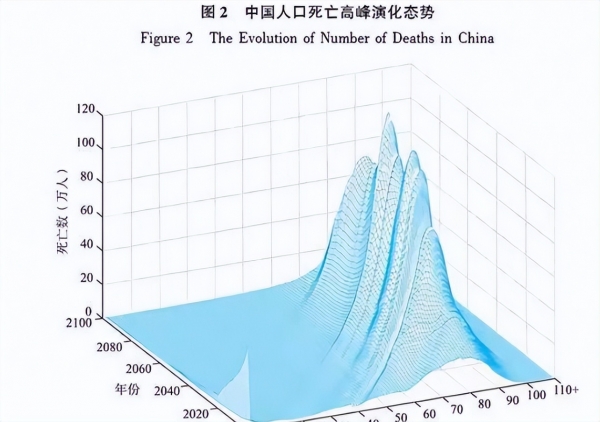

在这篇文章中,明确的揭露了一个人们不愿面对的问题:中国即将迎来人口死亡高峰。预计从2024年到21世纪末,将经历总计12.3亿死亡人口,也就是平均每年1600万。

至于为什么会出现这样的情况,两位教授也在文中指出了三个主要的因素。那么这三个因素都是什么呢?

一、出生队列波动

可能一些朋友会好奇,每年都有人死,为什么还会出现"死亡高峰"呢?难道是因为世界末日要到了,或者新的世界大战要发生了,所以会集中死一批人吗?

但实际上并非这样,万事有果必有因,这个"人口死亡高峰",对应的其实恰恰是上个世纪的"出生高峰"。

根据对于我国每年新增人口的统计,可以看到,在共和国的历史上,我们曾有两个十分明显的"婴儿潮"。

第一个婴儿潮是1950-1958年这段期间,年均出生2100万人。

这一点还是比较好理解的,毕竟近代中国一直不是非常太平,有欧洲、日本等列强的侵华战争,也有清政府镇压太平天国、北洋政府军阀混战、我党反抗国民党反动派等等的革命战争。

此外还有黄河决堤、大旱等一系列自然灾害,可谓是内忧外患,战火连绵。

直到我党建立了新中国之后,国内才迎来了久违的和平,我国也因此迎来了一波婴儿潮,这种属于是"补偿性生育期"。

另一波生育期则是出现在1962-1975年,这段时期也是一波生育高峰,年均出生2600万人(峰值1963年2975万)。

这个时期是因为当时国际环境比较动荡,前有美国入侵越南,后有苏联入侵阿富汗。

在世界两极亲自下场开战的情况下,我国也不得不做好打仗的准备,因此,鼓励生育也就成了当时的一大国策。

同时,经过十年的社会主义建设,我国的医疗卫生保健事业蓬勃发展,大大降低了产妇生育的风险。

因此,这一期间我国也迎来了一波生育高潮。

而当时间来到了改革开放时期的时候,因为当时国际环境已经趋于缓和,我党认为世界短时间内应该不会再打世界大战,因此开始了控制人口的计划生育时期。

但在1980-1999年,我国的年均出生仍然在2000万人左右。

可以看到这个基数仍然不小,应当是战后的第一波婴儿潮起了作用。

但不管怎样,既然这一波人是集中出生的,那么这一波人也会集中老去。

根据推算,这些人群进入老年期(60岁+)的时间分别为2010-2028年、2022-2035年、2040-2059年,这必然会直接导致对应时段的老年死亡人数激增。

专家们根据统计,在2023年死亡人口中,有68%的人出生于1950-1975年生育高峰队列,这也印证了出生规模对死亡数的决定性影响。

同时,他们还根据测算,认为1963年出生队列(2975万人)在2040年前后死亡时,单年贡献死亡数将达350万。

当然,可能一些朋友会好奇,目前国家不是已经放开了二胎甚至三胎了么,这样一来,我国人口得到了增加,多少也能缓冲一下死亡率吧?

但事实恐怕不会让人想的那么美好。

所谓远水解不了近渴,生育政策调整虽然可改变未来队列规模,但对已形成的老年队列无显著影响。

即使2023年出生人口回升至1500万,其影响需到2083年后方能显现。这意味着2035-2050年的死亡高峰具有历史必然性。

更何况,由于经济社会的发展,我国人口目前的出生率也是大问题,毕竟现代社会能占用人的精力的资源非常之多,大多数的家庭根本顾不上生孩子,各有各的事业。

所以毫无疑问,未来的我国将板上钉钉地进入"老龄化社会"。

二、高龄人口存活率提升

看到这里,可能一些朋友会感到疑惑。我们现在已经是2025年了,如果根据前文所说,那我们可以说是正在经历2010-2028年的第一波死亡高潮,可目前看来,我国的人口死亡率并没有严重到需要用"高峰"来形容吧?

这就要归功于我国卓越的建设能力了。

自建国以来,在我党的带领下,我国人民的生活水平得到了快速改善,人均寿命自然也极大地延长了。

在古代,一个普通人活到50岁就已经要进入人生的末年了,活到70岁更是"人逢七十古来稀",更有所谓的"七十三、八十四,阎王不叫自己去"的说法。

现在越来越多的老人可以活到七十岁、八十岁甚至更长的年龄了,这也就导致我国的死亡高峰被一再推迟。

但毫无疑问,医疗和卫生条件的改善,人均寿命的延长,也仅仅是推迟人口死亡的时间。

人毕竟不能永生,因此,死亡高峰仍然会来临。

比如根据测算,1980年队列60岁存活率较1950年提升17个百分点,意味着同等出生规模下,60岁人口基数增加23.6%,这必然会直接推高后续死亡数。

专家们认为,这种人均寿命的增长,会导致我国人口死亡率形成一个U型趋势。

简单来说就是,1970-2000年,由于65岁存活率从75%升至89%,同期年死亡数从70万降至90万。

而到了2000-2020年:高龄人口蓄水池形成,死亡数飙升至150万。

目前中国正处于U型曲线的底部爬升期,2023年60岁人口存活率较2000年提升11个百分点,为后续死亡高峰积蓄能量。

三、低龄人口死亡率下降

与高龄人口存活率提升共同体显的,还有低龄人口死亡率的下降,它们同样推迟了死亡高峰的到来,同时也推搡出了未来的人口死亡高峰。

在新中国之前,一个人能活多少岁可以说完全看天意,哪怕是一个普通的感冒,都可能会要人性命。青年、壮年去世的人大有人在。

而在新中国,由于医疗体系的完备,一个普通人因为小病小灾致死的概率大大降低了,能夺人性命的癌症等绝症多半是因为人类身体机能衰弱而导致的老年病。因此,大部分人都被挤进了六十岁甚至80岁之后的高龄阶段,这也就导致大部分人都会"扎堆死",形成死亡高峰。

而专家们将这三个因素共同列入同一个方程式进行推导,最终在论文提出了如下的观点:

2025年前,我国的死亡率下降主导,年死亡数目前稳定在1000-1100万。

而到了2030-2045年这段时间,由于队列效应与存活率效应叠加,死亡数以年均3.8%增速冲顶。

这个时间点目前看来应当是避无可避,只能正面对垒了。

而到了2050年后,由于队列规模缩减(1980年后出生队列进入老年),死亡数开始逐步回落,"人口死亡高潮"的时代结束。

应对策略

因此,毫无疑问,中国人口死亡高峰的本质是人口转型期的历史必然现象。

其强度与持续时间有着必然性,也就是生育高峰队列的老龄化不可逆转;矛盾性,也就是公共卫生进步(存活率提升、死亡率下降)虽然能短期内缓解死亡压力,但长期加剧高峰强度。

但虽然如此,人口的死亡高峰也仍然具备一定的可控性,比如通过缩短带病生存期、优化高龄健康管理等手段,可降低高峰的社会成本。

两位教授在文章中提出了应对策略。

第一是缩短"健康寿命缺口"。

专家认为,当前中国60岁人群平均带病生存期达8.2年,通过慢性病防控将其缩短至5年,可使高龄死亡数减少18%。

需重点干预心脑血管疾病、癌症等压缩病程的疾病。

换句话说,就是正面攻坚,硬桥硬马地跟这些心血管疾病、癌症、慢性病对垒,大大压缩其致死率,保证高龄人数能救多少是多少。

第二则是创新高龄人口数据治理。

通过创新技术应用,开发AI健康管家预测疾病风险(如心梗预警准确率90%+),推进细胞再生医学延长健康寿命,建立分队列、分病因的死亡预测系统,精准识别高危队列(如1963-1975年出生人群),提前10年布局医疗资源。

这是从制度的角度下手,提前打好有准备的仗,尽量将高龄人数的致死风险打压在苗头里。

第三是重构死亡文化认知,推广"优逝"理念。

通过安宁疗护减少无效医疗(占临终医疗支出的35%),将资源转向前期预防、慢性病的早期干预,让一些老年朋友得以安详度过晚年,降低死亡高峰引起的社会情绪。

毫无疑问,人口死亡高峰是人口转型期的必然现象,但通过解构其数理逻辑,我们得以在历史决定论中开辟能动性空间。

唯有以科学预判替代被动应对,方能在银发浪潮中实现社会成本的最小化与生命质量的最大化。

这场静默的人口革命,终将检验人类文明、中华文明的智慧与韧性。