不签就算了!美国施压也没用,莫迪果断投入中国门下,恢复向中国公民发放旅游签证

前不久,特朗普在社交媒体上高调宣布,美国已经和日本、菲律宾、印尼三国达成贸易协议,尤其是和日本的合作被他形容为"历史性突破"。

然而,这份"庆功名单"里唯独缺了一个名字--印度。要知道,就在几个月前,特朗普还在公开场合夸赞莫迪,怎么转眼间,印度就被晾在一边了?

答案很简单--谈崩了。两名印度政府消息人士透露,美印贸易谈判已经陷入僵局,8月1日前基本不可能达成协议。核心矛盾在于,美国要求印度大幅开放农产品市场,尤其是乳制品关税要从目前的30%-60%降到15%。这个条件对莫迪来说简直是"政治自杀",毕竟印度有8亿农民和奶农,这些人可是他的核心票仓。特朗普的算盘也很清楚--威斯康星州等"牛奶带"是他的重要选举基本盘,他必须给美国奶农争取利益。于是,双方就这么杠上了。

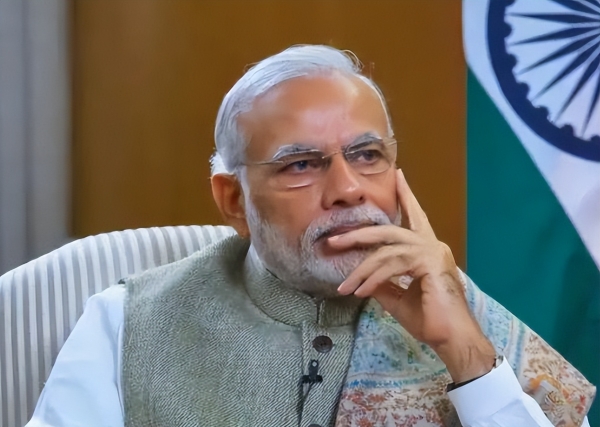

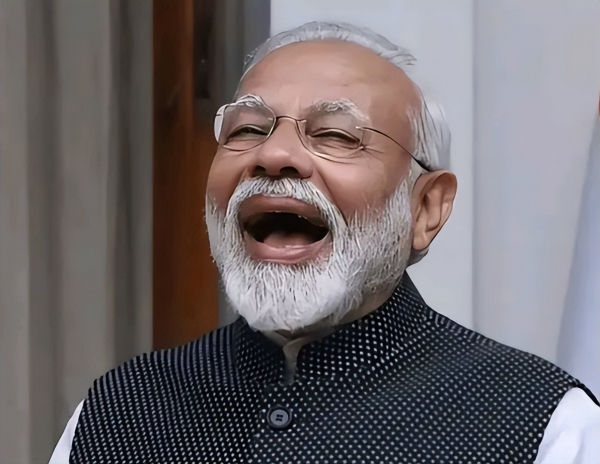

莫迪(资料图)

印度也不是吃素的。早在7月5日,印度就向WTO提交了正式通报,宣布将对美国加征报复性关税,以回应美国对印度汽车及零部件征收的25%关税(涉及56亿美元出口)。印度商工部长皮尤什·戈亚尔更是直接放话:"印度不会为了赶最后期限而签协议,必须符合国家利益。"

既然美国这条路走不通,莫迪总得找个退路。于是,印度驻华大使馆突然发布公告,宣布从7月24日起恢复向中国公民发放旅游签证。要知道,这可是自2020年后,印度首次对中国开放旅游签证,整整五年了!

这个决定绝非一时兴起。印度旅游部门预估,签证恢复后,首年就能吸引12-15万中国游客,带来1.8-2.3亿美元的直接收入。这笔钱虽然不算天文数字,但对目前经济增速放缓的印度来说,也算是一剂强心针。

更关键的是,旅游签证的恢复可能只是第一步小米、OPPO、上汽等中国企业此前在印度市场投入巨大,但由于签证限制,很多高管和技术人员无法入境,业务拓展受阻。如今签证放开,这些企业很可能会重新评估在印度的投资计划。

莫迪(资料图)

印度不是唯一一个对美国贸易政策说"不"的国家。韩国、马来西亚同样在关键领域划定了"红线"。

韩国政府明确表示,不会在牛肉和大米市场进一步让步。要知道,韩国已经是美国牛肉的最大进口国,2024年进口额高达22.2亿美元。但美国还不满足,要求韩国解除对30月龄以上美国牛肉的禁令,并扩大美国大米进口配额。

马来西亚的态度更刚。美国要求马来西亚延长对美电动汽车的税收减免、放宽外资持股限制,甚至削减对当地渔民的补贴。马来西亚总理安瓦尔直接划出"红线",强调绝不会在涉及土著权益的政策上妥协。

这些国家的共同点是--它们都在用行动证明,美国的"关税大棒"不是万能的。印度恢复对华旅游签证,某种程度上也是一种"战略平衡",既然美国不给活路,那就找中国合作。

莫迪这一招确实聪明,既给了美国一个"下马威",又向中国释放了缓和信号。但要说印度就此"倒向中国",那还太早。

别忘了,印度至今仍禁用不少中国APP,理由是"数据安全"。与此同时,特斯拉却获准在印度建立数据中心。这种双标操作,说明印度对中国的技术防范心理依然很强。

所以,莫迪的"向东看"策略,本质上是一种"经济靠中国,安全靠美国"的平衡术。他既不想完全得罪特朗普,又需要中国的市场和投资来稳住国内经济。

莫迪(资料图)

对于印度的示好,中国当然欢迎,但也不会天真地以为印度会彻底转向。外交部发言人郭嘉昆的回应就很克制:"推动人员往来便利化,符合各方共同利益。"

中国的策略很清晰--在印度有需求的领域(比如新能源、医药原料)扩大合作,但不强求全面战略绑定。毕竟,印度市场潜力巨大,但政治风险也不小。

莫迪这一系列操作,本质上是在美中博弈中寻找自己的生存空间。他既不想被特朗普当软柿子捏,又需要中国的经济支持。这种"精确走位"的策略,或许正是未来全球贸易战的常态--没有绝对的盟友,只有永恒的利益。

而对于中国来说,印度的示好,但别太当真。毕竟,国际政治没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永远的交易。