自从特朗普中东之行特意绕开以色列后,以军便越发疯狂了,如今竟敢朝由20多个国家组成的外交使团公然开枪,这无疑引发了全球震怒。

特朗普与内塔尼亚胡

最关键的是,这个外交使团中还包括中国成员,事发后,中国外交部在第一时间便公开要求对此事开展全面调查。

要知道自古以来便有"两国交战,不斩来使"的说法,更何况这20多个国家中,绝大多数国家和以色列并无直接冲突,那么,这究竟是怎么一回事呢?

5月21日上午,约旦河西岸杰宁难民营东侧铁门处,一场突如其来的枪声打破了中东本已脆弱的平静。

由中国、俄罗斯、法国、英国等20多个国家外交官组成的代表团,在巴勒斯坦民族权力机构的组织下,正按计划考察当地人道主义状况。

但谁也没想到,迎接他们的不是和平的对话,而是以色列士兵的连番枪击。

现场视频记录下了这惊心动魄的一幕:当代表团成员在离以军士兵约73米的铁门另一侧接受采访时,密集的枪声突然响起。

至少七发子弹划破空气,枪声响起后,外交官们惊慌失措地紧贴墙壁撤离,甚至有人躲进小巷寻找掩护。

据《纽约时报》核实视频后指出,当时大多数人背对士兵,没有任何挑衅行为,而以军开枪时的"短点射"战术明显针对人群,并非单纯的鸣枪示警。

要知道此次访问并非临时起意,巴勒斯坦方面提前10天就向以色列报备了行程,路线图也经以军签字确认。

杰宁市长穆罕默德・贾拉尔强调,代表团始终在约定区域活动,现场只有外交官和记者,不存在任何威胁行为。

尽管以军事后称代表团"偏离路线进入活跃战区",士兵仅为"鸣枪驱离",但以方的这一说法显然难以服众。

需要强调的是,以军的行为严重违反了《维也纳外交关系公约》,该公约第29条明确规定,"外交代表人身不得侵犯,不受任何方式之逮捕或拘禁"。

此次事件中,外交人员的行程已提前告知以色列,其身份和路线均在以方掌握之中,以军开枪直接威胁到他们的生命安全,这无疑是在对国际法的公然践踏。

事实上,这并非以色列首次挑战国际规则,在2024年加沙冲突期间,以军就曾多次"误击"联合国设施,导致超过400名工作人员伤亡。

在去年黎以冲突时,以军甚至炮击联合国维和部队营地,这些事件暴露出以军在行动中对国际准则的漠视,而此次针对外交使团的攻击,更是将这种漠视推向了新的高度。

对此,联合国近东救济工程处约旦河西岸事务主任弗里德里希指出,自2024年1月以来,约旦河西岸已有137名巴勒斯坦人死于以军暴力,而该地区并非法律意义上的战区。

这一系列事件表明,以军的行动早已超出了"自卫"范畴,而是系统性地滥用武力。

在"鸣枪"事件爆发后,国际社会对以色列的谴责如潮水般涌来。

中国外交部发言人毛宁在5月22日的例行记者会上明确表示,中方坚决反对任何威胁外交人员安全的行为,要求全面调查并避免类似事件重演。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也称,对外交人员的威胁"不可接受",欧盟将追究责任。

与此同时,法国、意大利、西班牙等国也迅速采取行动,数个国家表示将召见以色列大使,要求对方就该事件给出合理的解释。

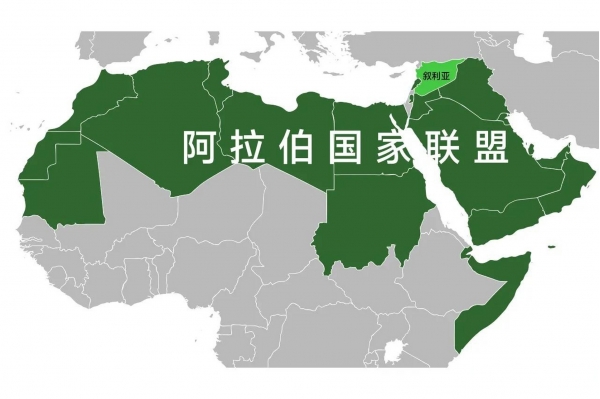

值得注意的是,此次事件中受影响的不仅有欧洲国家,埃及、约旦等阿拉伯国家的外交官也在现场。

要知道这些国家在巴以问题上的立场对地区局势至关重要,而以色列的这种过激行为,很可能进一步激化阿拉伯国家的反以情绪。

有分析认为,此次事件的爆发,与美以关系的微妙变化密不可分,尽管特朗普曾被视为以色列的"亲密盟友",但其第二任期内的中东政策却明显转向。

在5月16日的中东之行中,特朗普刻意避开以色列,转而访问沙特、卡塔尔和阿联酋,签署了价值万亿美元的经贸协议。

这种"冷落"释放出明确信号:美国正将战略重心从传统盟友转向更符合自身利益的地区伙伴。

更令以色列不安的是,特朗普在多个关键问题上绕开以方,与胡塞武装达成停火协议时未提前知会以色列;解除对叙利亚制裁、与伊朗进行核谈判等举措,也与以色列的立场背道而驰。

对此,以色列《耶路撒冷邮报》甚至评论称,以色列已被美国"边缘化",这种被忽视的焦虑正促使以军采取更激进的行动。

而内塔尼亚胡政府的国内政治压力进一步加剧了这种焦虑,为维持与极右翼政党的执政联盟,内塔尼亚胡需要通过强硬政策巩固支持。

然而,以军在加沙的长期战争并未取得预期成果,国内2.4万名预备役士兵拒服兵役,空军飞行员公开反战,显示出民众对战争的厌倦。

在这种情况下,以军对国际社会的挑衅,某种程度上也是为了转移国内矛盾。

不过,以色列这种"以暴制暴"的策略不仅未能带来安全,反而使其在国际社会日益孤立。

对国际社会而言,此次事件无疑是一个强烈的警示:如果不能有效遏制以色列的激进政策,中东可能滑向更大规模的冲突。

历史的经验告诉我们,暴力只会滋生更多暴力,未来以色列是选择继续在孤立中越陷越深,还是选择开启和平的新篇章?

这一选择不仅关乎着中东的未来,也考验着人类对文明底线的坚守。