一、时代背景与经济差异

80年代,中国正处于发展的初期阶段。那时的经济环境和今天截然不同。首先,当时的物价相对稳定,物资虽然匮乏,但生活成本较低。而且80年代,住房由单位分配,几乎不涉及个人经济负担。而现代人大部分收入被房贷所吞噬,消费能力因此受限。

观察80年代与当今的经济环境,我们不得不考虑收入与消费之间的关系。80年代的人们虽然收入有限,但由于物价稳定和低生活成本,他们能够感受到经济的足够和满足。而现代人虽然名义收入高,但却面临高物价、高房贷和日益增长的消费需求。

这种变化不仅体现在必需品上,还体现在生活方式上。现代社会物质丰富,消费选择繁多,从而导致人们的消费欲望不断膨胀。这不仅仅是物质层面的问题,更是心理层面的转变。从简单的吃饱穿暖,到追求更高质量的生活,人们的期望和压力都在增加。

二、生活的重压与寻找出路

综合来看,尽管今天的工资收入在数字上远超过80年代,但其实际购买力却并未显著增强。这主要是由于住房成本的大幅增加和物价水平的上升。此外,与80年代相比,现代人的生活压力更大,主要源自于高房价、有限的工资涨幅和对物质的不断追求。

在这样的背景下,找到平衡工资与生活开销的方式变得至关重要。这不仅是个人层面的挑战,更是社会经济结构调整的重要课题。政策制定者和每一个普通人都需要共同努力,寻找解决高生活成本和提高工资购买力的有效途径。综合来看,现在5000元相当于80年代42元左右的购买力。

现代社会的挑战显而易见:物价上涨、生活成本增加、消费欲望膨胀。这些都是客观存在的经济现象。然而,更深层次的挑战来自于人们如何适应这些变化。在收入与消费之间找到平衡,不仅是经济上的调整,更是心理上的适应。80年代,人们的期望值相对较低,满足感更易获得。而在物质极大丰富的今天,如何调整心理预期,成为了每个人面临的挑战。

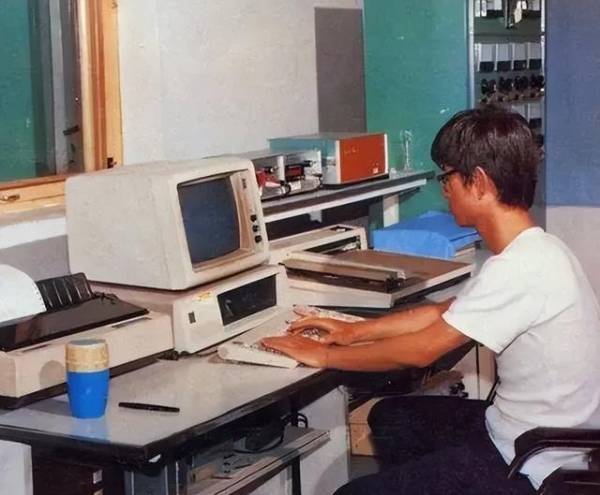

在这种情况下,80年代的生活方式为我们提供了一种参考。那个时代的人们更注重家庭和社区的联系,生活节奏较慢,人们对于物质的需求相对有限。尽管我们不能简单地复制过去的生活模式,但从中可以汲取智慧:减缓生活节奏,重视人际关系,以及合理设定物质追求的界限。

展望未来,我们需要在追求经济发展的同时,关注生活质量的提升。这不仅是政府和企业的责任,也是每个个体的责任。在个人层面,我们可以通过提高技能和教育水平来增加收入;在社会层面,政策制定者应关注收入分配的公平性,同时控制物价,减轻民众负担。最终,我们的目标是建立一个既有经济活力又能保障民众基本生活质量的社会。

结语:

在分析80年代与现代工资购买力的对比中,我们不仅仅在谈论经济,更在探讨一个时代的文化和心态。真正的挑战在于如何在物质追求与精神满足之间找到平衡。我们需要重新定义"足够"的含义,学会在有限的资源中寻找幸福和满足。这不仅是经济学的问题,更是关乎人类智慧和文明进步的话题。在这个快速变化的世界中,寻找和保持这种平衡,或许就是我们这个时代最重要的艺术和挑战。