加班一天赔2千,

这事还真不是天上掉馅饼。

事情是这样的,上海某公司黄某勤勤恳恳加了30天班,原本打算提交离职,顺便结算这笔"加班费",结果却换来老板一句"没写加班申请,拒付加班费"。

这可把高级工程师黄某的心伤透了,最终把公司诉上法院,原本一审是没什么希望拿回,因为公司规则制度写得明明白白:员工需要加班,应按照公司制度申请并获得许可,否则公司无需支付加班费。

可黄某做了一件事,使事情迎来了转机,就在前两天,4月7日,二审改判公司支付黄某加班费6万余元。

2025年全国劳动仲裁案件增长40%、劳动者综合胜诉率75%,黄某并不是唯一一个通过维权成功拿回加班费的员工。

他的案例给了普通打工人拿回属于自己的加班费,增加了很大的信心,并且提供了重要的参考价值。

从"1分没有"到"判赔6万",

他做的这件事很简单,就是:保留证据。

凡是能证明你加班是公司要求的,都是证据,核心是上级指令,工作记录和成果。

(1)加班前:明确加班指令--领导微信发信息要求加班,回复并确定工作内容和加班时间,截图保存。如果是口头通知,那么可以发文字信息再次确认。

(2)加班时:保存工作痕迹--工作水印照片,工作修改记录、成果发送时间、通话和沟通协作记录、监控录像等。

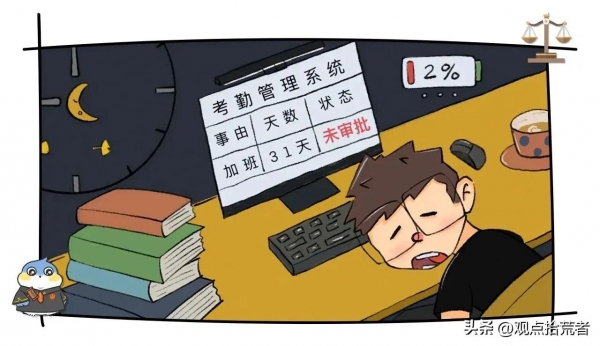

(3)加班后:导出考勤记录--拍照、录屏,通过微信文字或书面向领导确认加班天数。

但现实最大的难点和困境不是大家的"证据不足",而是如何"理所当然"。

拿回加班费第一步,是协商。我问了身边大多数人,他们或多或少都有加班和隐形加班的情况,为什么不跟公司谈,是他们"不好意思"要,因为职场有个不成文的规定:你想争取自己的合法权益,就意味着"撕破脸",或者被辞退。

协商不成,可以向所在地申请劳动仲裁,不需要律师,是免费的。

可公司能钻的空子太多了,通过绩效考核,超额工作量、占用休息时间等方式变相强制加班,以示员工是"自愿加班"。像案例中的用"没审批就不算加班"为由,掩盖加班事实。常见的还有合同中将工资划分一部分为"绩效工资",以此模糊加班边界和费用。良心一点的可能用调休来替代加班费。

尽管对仲裁结果不满,15天内向法院起诉。但压垮维权之路的最后一根稻草,是维权周期长,成本高。

北京大学研究:劳动者维权平均耗时6-12个月,诉讼费用占年收入30%以上。像案例中的黄某,从2023年8月至今,耗时差不多2年才追回6万;再如杭州程序员张某耗时2年追回17.8万元加班费。

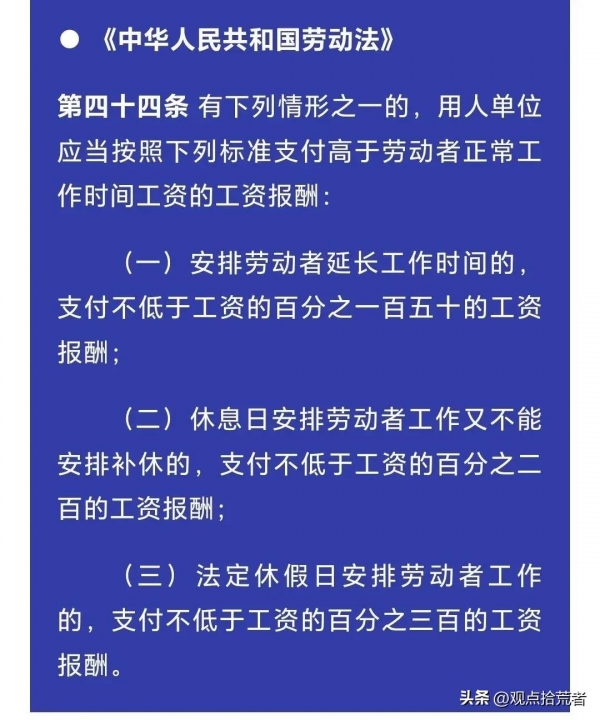

2025年劳动法新规明确加班标准:工作日加班,支付1.5倍工资;休息日加班,支付2倍工资或调休;法定节假日加班:支付3倍工资,不能调休。并将带薪年休假落实情况纳入重点监督。

对于企业来说,对比起利润收益,这笔加班费太少,少到不值一提;对比起支出成本,这笔加班费很多,多到宁愿被告也要省下这一分钱。

一个人VS一个公司,从法律援助资源到维权成本,根本不对等。

今年国家发改委《提振消费专项行动方案》要求"不得违法延长工作时间",鼓励弹性错峰休假。

要求,鼓励,建议,然后呢?如果在这后面加一句"违者处罚十倍员工工资",如果员工胜诉除获得加班费外,诉讼费也由用人单位支付;通过相关法律明确并提高处罚标准,是否能更大程度保护处于弱势的劳动者。

劳动者与用人单位本应是双向选择,劳动换金钱的平等交易。但现实是,"供"远少于"求",这样一来用人单位掌握了主动权,打工人处于下风,为了三餐为了保住工作,被迫加班内卷,加剧了这种不对等的关系。所谓牛马打工人,甚至有种回到奴li制的感觉。

提高最低工资标准固然是保障,在此基础上,可以考虑多增加就业岗位来调节。

上个月各个大厂轰轰烈烈的"强制下班",不少打工人为之欢呼,鲜少人关注天天九点下班产生的加班费。可见不公平的职场文化已深入骨髓。

是时候该清醒了,

保留证据,

该争取就争取!

到点下班,落实双休,

加班付费,须有下文!