当无人机取代了人力,将一副盖着保温毯的担架从崂山峭壁间缓缓吊起,一场生命悲剧与一场技术伦理的讨论,便同时被抛向了公众视野。11月16日,一位"70后"户外网红博主的生命,定格在了他最热爱的悬崖之上。

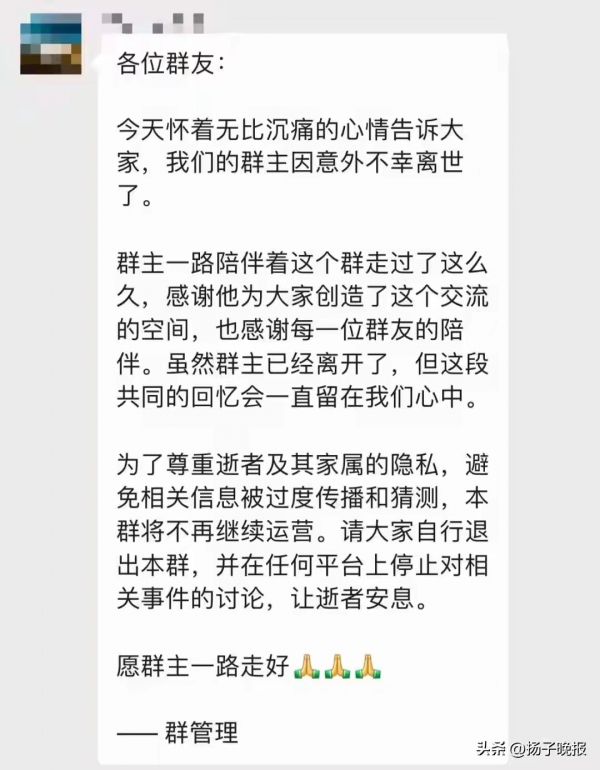

出事两天前,他的视频里还在上演着徒手攀登山巅巨石的惊险。那块巨石下方,是万丈深渊,而他没有任何保护。这位组织着两千人登山群体的"领袖",用镜头记录下每一次对极限的挑战,也用这种方式,吸引了无数渴望刺激的目光。他的生命轨迹,从11月14日的更新,到11月16日的坠崖,再到社交账号迅速更名、视频清空、粉丝群解散,整个过程快得令人猝不及防,仿佛一场精心编排的戏剧,却在最高潮时戛然而止。

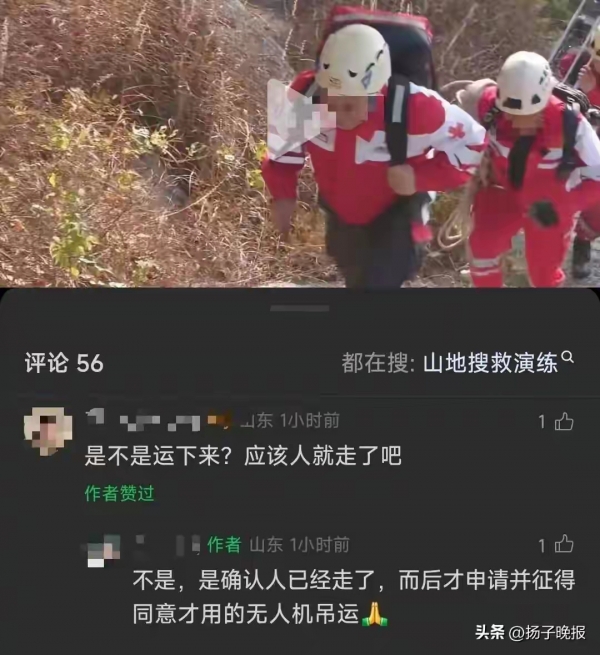

然而,真正让这起事件超越普通意外,成为舆论焦点的,是那架参与救援的无人机。救援队发布的视频里,冰冷的机械臂取代了救援队员的肩膀,将逝者运下山。他们解释,这是在征得同意并向公安报备后,因坠崖点太高而采取的无奈之举,是为了"不让人受累"。这一解释,非但没有平息争议,反而激起了更复杂的涟漪。我们为科技的进步而惊叹,它能在人力所不能及之处带来希望;但我们也必须反思,当这种"高效"应用于运送遗体时,是否缺少了传统救援方式中那份对生命的敬畏与温度?技术的边界,究竟应该划在哪里?

从热衷于无保护攀登的网红,到被无人机吊运下山的遇难者,身份的转换只在一瞬间。他用自己的生命,为所有热爱探险的人敲响了警钟:自然的威严不容挑衅,任何对极限的挑战都必须以绝对的安全为前提。同时,那架在山谷中盘旋的无人机,也向我们提出了一个时代之问:当科技越来越深地介入生活甚至死亡,我们该如何在效率与人性之间,找到那个最微妙的平衡点?这起悲剧,不应只成为一则转瞬即逝的社会新闻,更应成为一次关于生命、安全与科技伦理的集体反思。